INTRODUCCIÓN

La mejora en la calidad de vida de las comunidades marginadas y aisladas contactadas (CMAC) de Latinoamérica sigue siendo un reto para las políticas públicas de los países en desarrollo.

Generación tras generación, son pocos los avances que experimentan en sus condiciones de vida, perpetuando estructuras que les impiden desarrollarse. Las dificultades para generar el cambio se deben a que es difícil llegar hasta ellas, presentan indicadores de partida muy bajos, generan cuantitativamente poco rédito político y se conocen pocos instrumentos y herramientas para trabajar en ese tipo de comunidades tanto desde el ámbito local, como desde el nacional. Es imprescindible entonces acercarse a su realidad para concretar cuáles son sus principales necesidades y poder diseñar estrategias sostenibles que reduzcan el porcentaje de la población latinoamericana que año tras año, está entre los grupos con los peores indicadores en términos de desarrollo humano.

Desde un punto de vista socioeconómico, la marginación está intrínsecamente relacionada con la definición, la cuantificación y la valoración de la pobreza multidimensional en los Países en Vías de Desarrollo (PVD) en el análisis realizado en los países occidentales desde la década de los setenta.

El estudio de la pobreza multidimensional surge de la distinción entre la absoluta, relacionada con análisis cuantitativos que tratan de reflejar los que no tienen el dinero mínimo para vivir; y la pobreza relativa, que asume diferencias en cuestiones psicosociales de los pobres en relación al grupo (Townsend, 1979, Ureña, 1999 o EUROSTAT, 2000), que derivó después en el concepto de pobreza multidimensional.

La dimensión cuantitativa de la falta de ingresos se estudiaba sobre todo desde los gobiernos y organismos internacionales, de cara a generar políticas y recomendaciones para reducir la pobreza a partir de políticas fiscales y sociales. Durante los primeros años se trabajó la pobreza absoluta, que definía un mínimo de ingreso adaptado a la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) nacional por debajo del cual la persona estaba en condición de pobreza.

El análisis cuantitativo, también llamado método indirecto de medición de la pobreza (Feres y Mancero, 1999), perdía peso al cuestionarse la importancia de los ingresos en la calidad de vida, con estudios que llegan a mostrar una relación inversa entre los ingresos y la calidad de vida (Streeten et al., 1981). Era innegable, no obstante, el peso que en la calidad de vida tienen los ingresos, que legitimaba aún el uso del estudio de la medición indirecta de la pobreza, por la rapidez además para obtener los datos, y lo barato de resultaba. No obstante era más útil, si se quería profundizar en la capacidad de compra, utilizar el análisis del nivel de consumo, como señalaba Ravallion (1996).

A partir de la década de los noventa se profundizó en el estudio de la pobreza relativa, que establecía un mínimo capaz de comprar canastas mínimas de bienes y servicios en cada país y reflejaba mejor la realidad nacional (Klass, 2012). Muestra del primer sistema eran la metodología del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que definieron un límite de dos dólares al día, adaptado a la PPA (Banco Mundial, 2014) y el de la Oficina de Estadística Europea (EUROSTAT, 2000) que consideraba que pobres eran las personas que ganaban menos del 50% de la renta per cápita nacional, dato ponderado por el número de integrantes en la familia (O’Higgins y Jenkins, 1987). Profundizaron en el estudio de la canasta relativa la CIA (2014), que valoraba la pobreza en función de la capacidad para comprar una canasta mínima, y la CEPAL (2012) y el PNUD (NNUU, 2014) que se acogían a la capacidad para comprar la canasta básica para definir el umbral de la pobreza.

En este segundo ámbito de la definición de la pobreza, surgía el concepto de la pobreza subjetiva, que era la percibida por el individuo como tal, en la que se ha profundizado desde entonces (Hoegen y Palma, 2000).

En esta misma línea, y reforzando ya el concepto de pobreza multidimensional, el Índice de Pobreza Humana (IPH), creado por el PNUD en 1997, incluía indicadores de esperanza de vida, educación, salud y bienes materiales. En 1998 se publicó la metodología para calcular el IPH-2, pensado para los países de la OCDE, incluía además la tasa de desempleo de larga duración. El IPM, generado en 2010 por el PNUD y la Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) (PNUD, 2010) definió el umbral de la pobreza en el 30% del índice, e incluía parámetros de educación, salud y bienes materiales (Kovacevic y Calderón, 2014).

Aunque el IPH está reconocido como un indicador que muestra la pobreza en la segunda dimensión de la definición, todavía el PIB per cápita continúa siendo el indicador utilizado como referencia para el desarrollo e implementación de políticas nacionales e internacionales. El uso en el ámbito nacional en cada país continua siendo todavía limitado, lo que podría ser de gran utilidad, sobre todo al incluir problemas propios de cada país (OPHI, 2014) y reflejar las regiones más pobres incluyendo las zonas, por ejemplo, con más violencia o corrupción en países muy afectados por estas dos condiciones.

La condición de marginación, en la línea del análisis de la pobreza multidimensional, suma también los resultados desde el estudio de la pobreza cuantitativa y los imbrica para obtener una condición de vida específica a analizar. La marginación se relaciona con carencias en los ámbitos de la educación, la vivienda, la distribución de la población y los ingresos (CONAPO, 2013) de manera que la condición de vulnerabilidad en la que quedan las personas no puede ser tratada desde un punto de vista individual o familiar (CONAPO, 2011). En la operatividad, es posible generar índices de marginalidad, como el creado por la CONAPO (2013) y que recoge el porcentaje de población de 15 años o más analfabeta, sin educación primaria, que vive en hogares sin drenajes ni servicios sanitarios, sin energía eléctrica, agua intubada, hacinamiento, con suelo de tierra, en municipios de menos de 5.000 habitantes, y que ingresan menos de dos salarios mínimos al mes.

En el ámbito agrícola, la condición de marginalidad se asocia con la imposibilidad para generar los recursos económicos y producir los alimentos necesarios en el corto, medio y largo plazo, lo que viene a perpetuar estructuras que tienen como fin la supervivencia. Efectivamente, desde un punto de vista agrícola las áreas marginales se definieron por Sebastian (2009) como aquellas tierras en países de ingreso medio y bajo en las que los niveles de productividad son inferiores a la media (planicies de altitud, las colinas acusadas, tierras bajas accidentadas, zonas áridas o semiáridas, etc.) y que son rurales. Son países de ingreso bajo los que perciben sus habitantes 1.035 dólares o menos al año, entre 1.036 y 4.085 son países de ingreso medio bajo, los países de ingreso medio alto perciben entre 4.086 y 12.615 dólares, y el ingreso por habitante de los países de ingreso alto es igual o superior a 12.616 (Banco Mundial, 2014). Las tierras en condición de aislamiento para Sebastian eran las que estaban a más de dos horas del mercado más cercano.

En América Latina y el Caribe, las principales áreas marginales incluían las zonas de altura y/o semi húmedas de América Central y los Andes; la selva del Amazonas, y las áreas secas del Caribe, África Central y México, y América del Sur.

En la región vivían en 2008 en áreas marginales en torno al 43% de la población agrícola. La proporción de tierra agrícola que era marginal era del 40%. Se estima que 135 millones de personas vivían en zonas agrícolas. Casi la mitad, 57 millones, residían en zonas menos aptas para el cultivo, según Alpert et al., (2009), en base a datos de Sebastian (2009)1.

En tanto a la condición de aislamiento, Sebastian (2009), en una prudente definición2 consideraba que una comunidad está en situación de aislamiento extremo si se localiza a más de ocho horas del mercado, de cuatro a ocho horas se considera aislamiento muy alto, de dos a cuatro aislamiento alto, y de cero a dos, aislamiento moderado.

Un 76% de la población que residía en zonas marginales estaba en condición de aislamiento medio, alto o extremo, es decir, a más de dos horas del mercado más cercano, según Sebastian (2009), lo que supondría que en América Latina residían 43,3 millones personas en condición de aislamiento y marginalidad. Se trata de comunidades contactadas porque expresamente han decidido comunicarse, no deseando permanecer en condición de aislamiento.

A través de la presente investigación se pretende comprender los retos que tratan este tipo de comunidades en el ámbito de la salud.

METODOLOGÍA

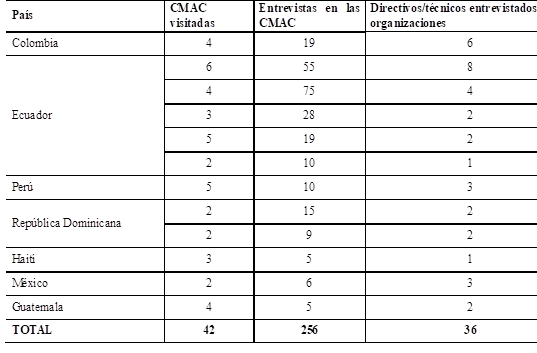

Para conocer las necesidades de las comunidades se visitaron 42 CMAC en México (MEX), Guatemala (GTM), República Dominicana (DOM), Haití (HTI), Colombia (COL), Ecuador (ECU) y Perú (PER). Se realizaron 32 entrevistas a los directores y/o coordinadores de 13 organizaciones que trabajan en las comunidades y promueven el desarrollo en los países en vías de desarrollo. En las comunidades se entrevistaron además 256 personas. Las entrevistas se realizaron en el periodo comprendido entre febrero de 2009 y diciembre de 2011. En la Tabla 1 se recogen la relación de las comunidades visitas y de las entrevistas realizadas.

Tabla 1 Relación de las comunidades marginadas y aisladas visitadas y de las entrevistas con organizaciones que trabajan en las comunidades.

Fuente: Elaboración propia.

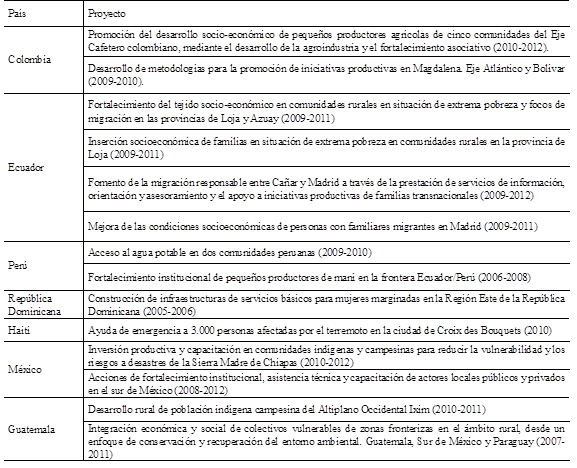

Se utilizaron también varios proyectos de cooperación no publicados, que permitieron obtener datos fundamentales, recogidos en la Tabla 2.

Tabla 2 Proyectos para comparar los indicadores socio económicos de las CMA con la media nacional.

Fuente: Elaboración propia.

Para citar las entrevistas en las comunidades, después de las tres letras del nombre de la comunidad, las siguientes tres letras hacen referencia al país en el que tuvo lugar, que pudo ser México (MEX), Guatemala (GUA), República Dominicana (DOM), Haití (HAI), Ecuador (ECU), Perú (Perú), Colombia (COL), Malí (MAL), Senegal (SEN), y Vietnam (VIE). El número indica el número de la entrevista realizada en el país. Los siguientes ocho números hacen referencia a la fecha en la que se realizó. Las entrevistas fueron trascritas en un documento, y cuando se citan en el documento se indica las páginas de esa transcripción a las que se hace referencia.

Por ejemplo en el caso de la entrevista “Entrevista Comunidad SALPER-3-20090112, p. 2”, ésta se realizó en una comunidad cuyas primeras tres letras son SAL, en Perú. Esta es la tercera de todas las entrevistas realizadas en las comunidades de Perú. La entrevista se realizó el día 12 de enero de 2009. Se hace referencia en concreto a la página 2 de la entrevista realizada.

En cuanto a la metodología para citar las entrevistas a las organizaciones, las primeras tres letras hacen referencia a la ciudad en la que radica la organización entrevistada; las siguientes tres letras indican el país en el que tuvo lugar el encuentro. El número indica el número del total de las entrevistas realizadas en el país. Los siguientes ocho números hacen referencia a la fecha en la que se realizó. Se indica por último la página de la entrevista que se ha utilizado.

Por ejemplo en el caso de la entrevista “Entrevista Organización OAXMEX-1-20110514, p. 4”, ésta se realizó en la ciudad de Oaxaca a la organización que trabaja en dicha provincia, que es Enlace, en el país de México, y es la primera de las realizadas en las comunidades en el país azteca. La entrevista se realizó el día 14 de mayo de 2011. Se hace referencia en concreto a la página 4 de la entrevista realizada.

En tanto a la metodología de la citación de las líneas de base, por ejemplo “Línea de base DOM, p. 3”, DOM hace referencia a que es el proyecto desarrollado en la República Dominicana. A continuación se indica la página del documento.

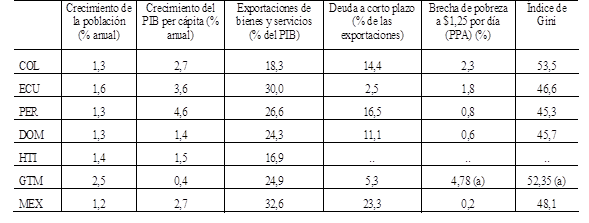

Tras identificar la salud como uno de los problemas fundamentales para las familias y las organizaciones que trabajan en las comunidades visitadas en la región, es preciso cuantificar y valorar cualitativamente el estado de salud y las condiciones sanitarias de las CMAC. Para ello se compararon los datos registrados sobre la salud en las comunidades con los promedios nacionales de cada país utilizando para ello la base de datos del Banco Mundial (Banco Mundial, 2014), considerando los datos socioeconómicos más relevantes por país, recogidos en las Tablas 3 y 4.

En tanto al crecimiento, Perú y Ecuador son los países que presentan un mayor aumento del PIB per cápita, mientras que en Perú y Colombia se registra la mayor capacidad de venta exterior, con el nivel más elevado de exportaciones como porcentaje del PIB. Los países con la balanza comercial más comprometida en forma de deuda a corto plazo son México, Perú y Colombia. Los países con mayor tasa de pobreza y más desiguales son Guatemala y Colombia, si bien no se cuenta con datos sobre Haití al respecto.

Haití y Guatemala tienen una mayor tasa de desempleo mientras República Dominicana y Haití registran los peores datos de trabajo infantil. En Guatemala, Colombia y República Dominicana se registra la mayor cantidad de homicidios, mientras en Colombia se da la mayor cantidad de desplazados. Los peores porcentajes de gasto público dedicados a la educación se observan en Ecuador y la República Dominicana. En tanto al gasto público dedicado a la salud, en Haití se recoge el peor dato. Es preciso destacar la falta de datos de Haití sobre deuda a corto plazo, población en condición de pobreza, índice de Gini y porcentaje del presupuesto destinado a la educación.

Tabla 3 Condiciones económicas y de desigualdad en 2012 en CMAC y a nivel nacional en países muestra de América Latina y el Caribe.

(a) Datos disponibles de 2011. (b) Datos disponibles de 2009,

Fuente: Banco Mundial, 2014

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

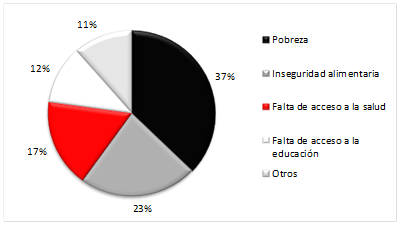

Se recogen en las siguientes figuras las principales necesidades identificadas en 42 las comunidades marginadas y aisladas contactadas (CMAC) en los países visitados. El 37% de las familias entrevistadas consideraban que el principal problema que tenían era la condición de pobreza o de pobreza extrema en la que vivían. Como puede observarse en la Figura 1, la salud estaba entre los tres primeros problemas identificados, siendo el principal para el 17% del total de las familias y organizaciones entrevistadas.

La falta de recursos económicos para acceder al sistema de salud tradicional, lleva a las comunidades a aplicar saberes ancestrales contrastados o no por la ciencia, que pueden extrapolarse fuera de las comunidades. De nuevo, la falta de atención lleva a desconocer plantas y prácticas que pueden utilizarse en todo el conjunto de la sociedad y que puede generar beneficios comunes3.

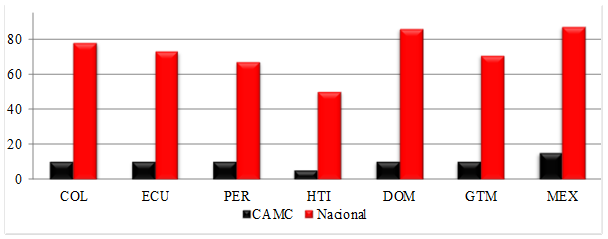

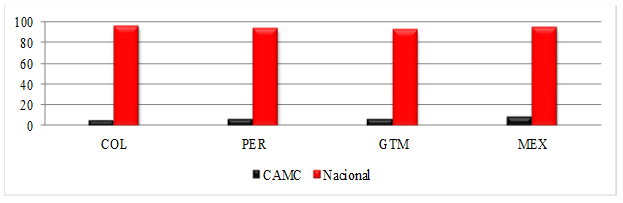

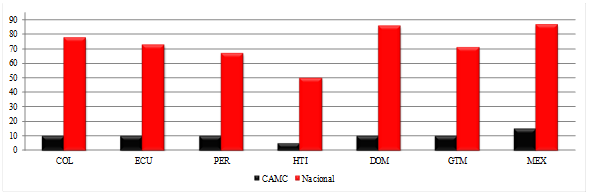

En el caso de las mujeres embarazadas, como puede verse en la Figura 2, la brecha entre los datos nacionales y los registrados en las CMAC es especialmente profunda, alcanzándose una diferencia de casi 80 puntos porcentuales en todos los casos respecto a la media del país.

Efectivamente, el acceso a los sistemas de control prenatal se ve especialmente afectado en las CMAC, en la medida en que a la lejanía a los centros de salud, de existir, se le suma la condición de pobreza y la brecha de género. Por un lado hay una clara falta de preocupación por la salud de la madre, que ocupa una posición de inferioridad respecto al hombre y al joven tanto en la familia como en la comunidad4; por otra parte, la elevada tasa de mortalidad de bebés lleva a considerar la muerte neonatal como un fenómeno inevitable. De nuevo la condición económica de las familias en las comunidades les obliga a dar prioridad a las personas que en la familia están presentes y que, de ser posible, están aportando a la economía familiar5.

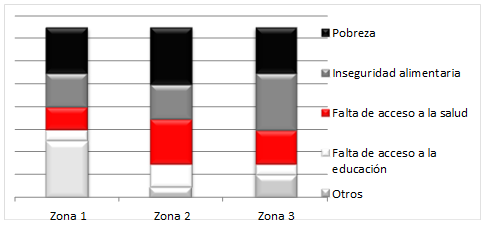

El análisis realizado se ha organizado en tres zonas de la región, con el objetivo de contar con muestras de las diferentes condiciones de marginalidad. La Zona 1 incluye México y Guatemala, la Zona 2 República Dominicana y Haití y la Zona 3 Ecuador, Perú y Colombia. En la Zona 3 la salud era el segundo problema identificado, mientras que en la Zona 1 y 3 era el tercer problema.

A continuación se analiza cuál es la realidad cuantitativa y cualitativa de las CMAC en términos de salud. Se compara el resultado obtenido en las comunidades con los promedios nacionales, prestando especial atención a la brecha de género. Para favorecer el análisis, se presentan en la siguiente tabla algunos datos que se utilizarán como referentes de las condiciones económicas y sociales generales de cada país.

Atendiendo específicamente a las condiciones de salud y de acceso a los sistemas sanitarios se analizan a continuación la tasa de mortalidad general, la exhaustividad de la información de las muertes6, el porcentaje de la población con acceso a servicios de salud7 y de las embarazadas que reciben atención prenatal8 y los nacimientos atendidos por profesionales9. Se estudia la tasa de mortalidad de los bebés10, el nivel de neonatos protegidos contra el tétanos11 y la tasa de mortalidad de los niños y las niñas menores de cinco años. Se considera además el porcentaje de la población entre 15 y 24 años con VIH12.

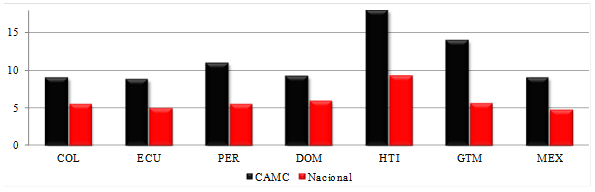

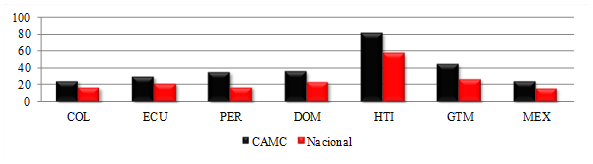

En tanto a la tasa de mortalidad, como puede apreciarse en la Figura 3, los datos más elevados se registraron en las CMAC de Haití, Guatemala, y Perú, no apreciándose una diferencia significativa por regiones. En todos los casos, el valor en las comunidades era superior respecto a la media nacional. En promedio, la diferencia entre las comunidades y el país era de 5,5 puntos, si bien en aquéllos que contaban con una media nacional de muertes por adulto más alta, la diferencia era mayor. Especialmente elevada era en el caso de Haití, con un promedio nacional de más de 9,2 y una cifra registrada en las comunidades entrevistadas de casi el doble, con un 17,5 por mil.

Figura 3 Tasa de mortalidad en un año (por cada 1.000 personas) en 2008 en CMAC y a nivel nacional en países muestra de América Latina y el Caribe.

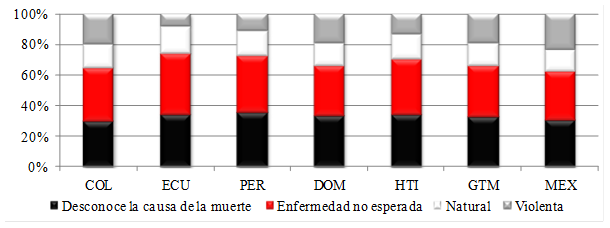

Es preciso analizar los datos de manera muy prudente por la escasa rigurosidad que se aprecia en el reporte de las muertes. Tal y como se recoge en la Figura 4, en los países que disponían de datos al respecto, como en la República Dominicana o Perú, se tienen datos que indican que registraban de manera adecuada el 55% y el 60% del total de las muertes. Los datos recogidos en las CMAC muestran cómo, efectivamente, no se registran todos los fallecimientos, dando cuenta del 30-40%. La diferencia de las CMAC con las medias nacionales es parecida, oscilando en torno al 20-30%.

Figura 4 Exhaustividad de la información del total de muertes (% del total de muertes informadas en relación con el total de muertes estimadas) en 2008 en CMAC y a nivel nacional en países muestra de América Latina y el Caribe

Entre las principales razones de que no se conozcan las muertes y sus causas reales, destacan el aislamiento, que condiciona el poder informar a tiempo y llevar el cadáver en el estado lo suficientemente adecuado para poder realizarse una autopsia, de ser necesario13. No se cuenta en la mayoría de los casos con espacios para poder registrar adecuadamente las muertes, especialmente cuando no son naturales, ni existen cadenas de custodia e información entre los servicios de salud y el poder jurídico14. Además, se generan voluntades en las comunidades que actúan habitualmente bajo coacción ante el temor de represalias, de que no se cuente con la información necesaria de la muerte, especialmente si está vinculada con algún acto violento15.

Como se indica en la Figura 5, en el 35% de los casos de muerte en las comunidades se desconocía la causa exacta de la muerte, o no se quería explicar, especialmente en el caso de las mujeres. Efectivamente, cuando se atendía a la diferencia por sexos, el 43% de las muertes de las mujeres no estaban explicadas, mientras que el porcentaje descendía hasta el 29% en el caso de los hombres. Del 65% que sí se sabía, en el 58% de los casos las causas de las muertes se debían a enfermedades, el 30% a la vejez y el 12% a causas violentas. Por países, el porcentaje de muertes que respondían a causas violentas se incrementaba en el caso de Guatemala, hasta el 23%, Colombia, hasta el 20% y Haití, hasta el 18%. La media aumentaba también en el caso de las mujeres, alcanzando un máximo del 27% en Guatemala, y seguido por un 25% en Haití.

En general se detecta poca preocupación hacia el tema no sólo desde las comunidades, sino desde las autoridades y servicios generales y de la sociedad en general, que asumía la cuestión casi como una norma que era imposible cambiar16.

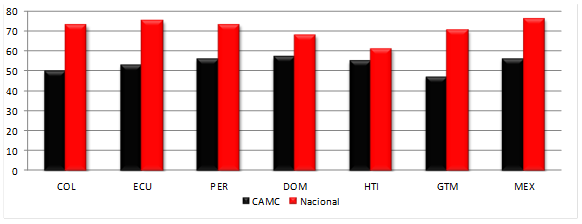

La esperanza de vida en todos los países era menor en el caso de las CMAC, como puede verse en la Figura 6. Las mayores diferencias con las medias nacionales se registraron en Guatemala, con 23 años, y en Colombia y Ecuador, con 22 años en cada caso. En los países del Caribe tomados como muestra, las diferencias son menores, de 6 y 11 años respectivamente, fundamentalmente por la escasa esperanza de vida a nivel nacional.

Figura 6 Esperanza de vida al nacer, total (años) en 2008 en CMAC y a nivel nacional en países muestra de América Latina y el Caribe

En términos absolutos, en las CMAC de los países más peligrosos, como son Guatemala y Colombia, se registraron las peores esperanzas de vida, de 47 y 50 años, fundamentalmente por cuestiones vinculadas con crímenes violentos. Así, se registran en la práctica dos grupos de edades para morir: la de los mayores, que mueren por causas naturales vinculadas a la salud, y cuya esperanza de vida oscila en torno a los 56 años, como en el resto de países; y la de las personas que mueren asesinadas, con un promedio de 35 años de edad.

Podría pensarse que la condición de aislamiento sería positiva para que las propias comunidades se aislaran de los grupos armados y del tráfico de personas y drogas. No obstante en la práctica resulta más bien al contrario: al estar aisladas y estar ignoradas tanto por los medios de comunicación como por los poderes públicos, han sido tradicionalmente sometidas por los grupos violentos para poder controlar el territorio en el que están17. La situación de control, asesinato y expolio se perpetúa generación tras generación18. Vale la pena destacar además cómo otros crímenes violentos, especialmente los femicidios, no son considerados como tales, sino como causas naturales de muerte en todas las CMAC de los países visitados.

El mayor gasto en salud como porcentaje del PIB que se registra en Colombia o en México, no se traduce en una mayor esperanza de vida en sus CAMC, lo que muestra además la dificultad para poder acceder a los servicios de salud en este tipo de comunidades. Les resulta difícil poder llegar a los servicios de salud más básicos, así como a los hospitales, y casi imposible acceder a tratamientos especializados19 y atención de urgencia20.

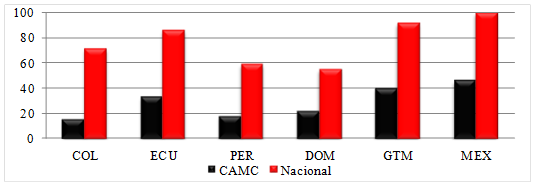

Efectivamente, al analizar al acceso a algún sistema sanitario, se aprecian diferencias especialmente relevantes entre las medias nacionales y las CMAC. En el caso de México, por ejemplo, donde se aprecia la mayor distancia, mientras en las comunidades el acceso es del 16%, a nivel país era del 83%21. En general, en los países con una menor inversión en salud pública, como son Haití, Guatemala y la República Dominicana, los niveles de acceso son menores en las CMAC, y proporcionalmente guardan una mayor diferencia con los promedios nacionales.

En general, a nivel de las comunidades, el porcentaje de acceso real a los servicios de salud estaba en torno al 30%, que se corresponde con el porcentaje aproximado de familias que no estaba en condición de pobreza o de pobreza extrema. De nuevo, si bien se registraba una falta de acceso físico y real a servicios de salud, la dificultad para pagar el transporte para llegar a ellos en el caso de que fueran públicos, las medicinas e incluso la consulta si eran privados, era la principal causa de falta de atención médica y sanitaria22.

Efectivamente, tal y como se presenta en la Figura 7 las comunidades con mayor dificultad para el acceso físico a los centros de salud son las que están en los países andinos, donde es especialmente difícil llegar físicamente a los centros de salud. Los países que padecen de una mayor inflación y de una mayor brecha económica y social, como son los caribeños, presentan una mayor dificultad para poder pagar los servicios médicos y las medicinas.

Figura 7 Mejora de las instalaciones sanitarias (% de la población con acceso) en 2008 en CMAC y a nivel nacional en países muestra de América Latina y el Caribe.

La falta de recursos económicos para acceder a al sistema de salud tradicional, lleva a las comunidades a aplicar saberes ancestrales contrastados o no por la ciencia, que pueden extrapolarse fuera de las comunidades. De nuevo, la falta de atención lleva a desconocer plantas y prácticas que pueden utilizarse en todo el conjunto de la sociedad y que puede generar beneficios comunes23.

En el caso de las mujeres embarazadas, como puede verse en la Figura 8, la brecha entre los datos nacionales y los registrados en las CMAC es especialmente profunda, alcanzándose una diferencia de casi 80 puntos porcentuales en todos los casos respecto a la media del país.

Efectivamente, el acceso a los sistemas de control prenatal se ve especialmente afectado en las CMAC, en la medida en que a la lejanía a los centros de salud, de existir, se le suma la condición de pobreza y la brecha de género. Por un lado hay una clara falta de preocupación por la salud de la madre, que ocupa una posición de inferioridad respecto al hombre y al joven tanto en la familia como en la comunidad24; por otra parte, la elevada tasa de mortalidad de bebés lleva a considerar la muerte neonatal como un fenómeno inevitable. De nuevo la condición económica de las familias en las comunidades les obliga a dar prioridad a las personas que en la familia están presentes y que, de ser posible, están aportando a la economía familiar25.

Figura 8 Embarazadas que reciben atención médica prenatal (%) en 2009 y 2010 (*) en CMAC y a nivel nacional en países muestra de América Latina y el Caribe

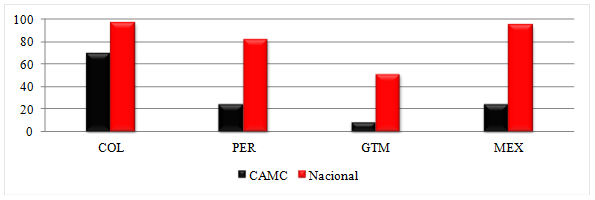

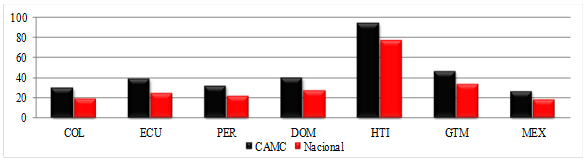

Tomando como referencia los nacimientos asistidos por personal de salud capacitado, la diferencia entre las CMAC y la media nacional es en promedio de casi 50 puntos, mientras que en México, donde la diferencia es mayor, se alcanzan los 80 puntos (Figura 9).

Entre las razones fundamentales destacan la lejanía al centro de salud más cercano, que hacía que pueda nacer el bebé en el camino, con lo que resulta más adecuado dar a luz en la comunidad, donde hay más mujeres cerca. El transporte no resulta cómodo para una mujer embarazada, especialmente en los territorios agrestes y en los tramos sin asfaltar. Además, la falta de atención sanitaria en los nacimientos se llegaba incluso a normalizar en el seno de la comunidad, que se veía como una cuestión femenina, alejada de la importancia general26.

Figura 9 Nacimientos asistidos por personal de salud capacitado (% del total) en 2009 y 2010 (*) en CMAC y a nivel nacional en países muestra de América Latina y el Caribe

En cuanto al porcentaje de mortalidad de bebés que se recoge en la Figura 10, en comparación a los datos de la mortalidad del total de la población, el volumen de fallecidos neonatos es mayor en las CMAC respecto a la media nacional. La mayor diferencia entre los datos registrados en las CMAC y las medias nacionales se registra en Haití y en Guatemala, que cuentan con los peores datos a nivel nacional. En las CMAC, los países con una mayor tasa de mortalidad neonatal eran también Haití y Guatemala.

Figura 10 Tasa de mortalidad, bebés (por cada 1.000 nacidos vivos) en 2008 en CMAC y a nivel nacional en países muestra de América Latina y el Caribe.

No siempre se informaba de las muertes y de la causa real, lo que se ha tratado anteriormente, y que también se daba en el caso de las muertes de los bebés27. De identificarse, las causas de las muertes eran fundamentalmente enfermedades estomacales, sobre todo diarreas, con el 58% de los casos registrados. En segundo lugar, los bebés morían por enfermedades respiratorias en un 12%, siempre según las familias entrevistadas. En general se observaban cuadros febriles, que podían responder a casos de dengue y malaria, especialmente en Haití y la República Dominicana. En más de la mitad de los casos las familias desconocían cómo actuar en caso de diarrea.

En el 15% de los casos, las familias confirmaban haber llevado a los bebés demasiado tarde, en casi el 37% las familias no llevaron a los bebés a un centro de salud porque no disponían de uno cercano, mientras que en más del 39% de los casos no disponían de recursos para llevar a los bebés a un centro de salud. En el caso de contar con un centro de salud gratuito cercano, la principal dificultad era poder pagar el coste del transporte para llegar y los medicamentos que le recetaran al bebé, además del coste indirecto de tener que dejar de trabajar. Los porcentajes son similares en todos los casos, sin apreciarse diferencias sustanciales entre las CMAC de los distintos países en función del porcentaje de recursos públicos destinados al sistema de salud nacional.

En los países que registran los peores datos en las comunidades, como son Haití y Guatemala, las campañas de prevención de enfermedades infecciosas o contagiosas no llegaban hasta allí. Se observa no sólo una falta de asistencia sanitaria, sino una carencia de atención especializada dirigida a cubrir sus brechas sobre saneamiento y conocimiento sanitario básico, necesidades comunes en las comunidades aisladas.

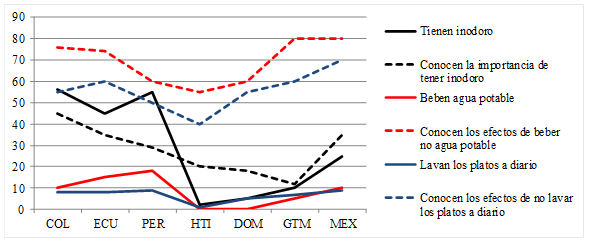

Tal y como se indica en la Figura 11 se observa una carencia de elementos fundamentales para llevar una adecuada higiene y saneamiento básico, como son el inodoro o el acceso al agua potable. De igual manera, se considera insuficiente el nivel de importancia que se les da en las comunidades a estos dos elementos, o a cuestiones tan básicas como el lavado de los platos o de las manos, para prevenir enfermedades.

Figura 11 Acceso a servicios básicos de salud en 2008 en CMAC en países muestra de América Latina y el Caribe

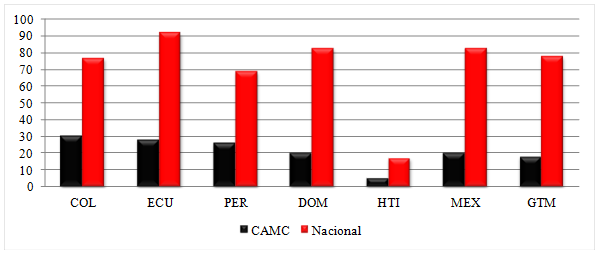

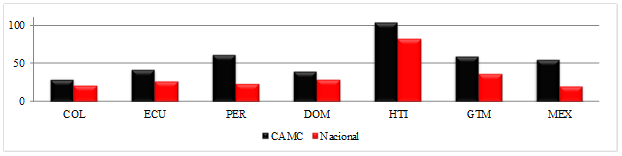

Tampoco reciben una atención especial en tanto a la vacunación, pese a que se vacunan menos niños en las CMAC que en el resto del país. Al analizar el porcentaje de neonatos protegidos contra el tétanos, como se indica en la Figura 12, en Haití y en Perú se recogen los peores datos en las CMAC, mientras en México y la República Dominicana, el indicador alcanza el 90%. En todos los casos, la diferencia con las medias nacionales es superior a 10 puntos28.

Figura 12 Neonatos protegidos contra el tétanos (%) en 2008 en CMAC y a nivel nacional en países muestra de América Latina y el Caribe

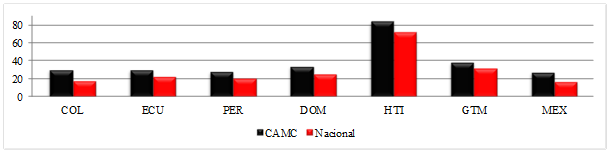

En cuanto a la mortalidad de los menores de cinco años en 2008, la tendencia es similar a la registrada en el estudio de la mortalidad neonatal2929. La mayor tasa de mortalidad, al igual que en caso anterior, se registra en Haití, Guatemala y la República Dominicana. En las CMAC, los países con una mayor tasa de mortalidad de menores de cinco años son los mismos. Las diferencias entre los promedios nacionales y en las comunidades son muy similares en todos los casos de estudio recogidos (Figura 13, 14 y 15).

En tanto a la brecha de género, no se observa una mayor tasa de mortalidad de las niñas en el ámbito nacional, pero sí en las CMAC. La diferencia se explica nuevamente por la creencia generalizada de que serán los varones los que mantendrán económicamente el núcleo familiar cuando los adultos ya no puedan trabajar, y son los que por ende deben comer mejor y sobrevivir. Por ende, son los que tienen un mayor acceso a la atención sanitaria y una mejor nutrición, cuestión íntimamente relacionada con una mayor esperanza de vida30.

Figura 13 Tasa de mortalidad, menores de cinco años (por cada 1.000) en 2008 en CMAC y a nivel nacional en países muestra de América Latina y el Caribe.

Figura 14 Tasa de mortalidad, menores de cinco años, mujeres (por cada 1.000) en 2008 en CMAC y a nivel nacional en países muestra de América Latina y el Caribe

Figura 15 Tasa de mortalidad, menores de cinco años, hombres (cada 1.000) en 2008 en CMAC y a nivel nacional en países muestra de América Latina y el Caribe

Entre las principales causas de muerte destacaban las diarreas y las infecciones respiratorias agudas (IRA). En relación al tratamiento de las IRA en menores de cinco años, se aprecia una diferencia en de casi 60 puntos entre las CMAC y la media nacional de Colombia y la República Dominicana, que oscila en torno al 65%. La diferencia entre el porcentaje nacional y el de las CMAC se explica por la dificultad física y económica para acceder a un centro de salud en el que tratar las IRA, o cualquier otra enfermedad que requiera de una atención en el corto plazo31.

En tanto a la prevalencia del VIH, era casi nula en el caso de las CMAC, a excepción de Haití y, que aun así guardaba una gran diferencia con la media nacional (Figura 16). En este caso, la condición de aislamiento limita el contacto de las comunidades con enfermedades contagiosas, como es el VIH, que en su mayoría llegan incluso a desconocer32.

CONCLUSIONES

En general, y como se detalla a continuación, los resultados explican las pocas expectativas en las CMAC, tradicionalmente ignoradas por las autoridades porque es difícil acceder a ellas físicamente y, con frecuencia, porque como grupos socialmente marginados y aislados, tienen poco peso político a nivel nacional. Destaca en general la peor condición de las mujeres, mostrando una evidente brecha de género tanto en las CMAC, como en la comparativa con los promedios nacionales.

Los peores datos se registran a nivel nacional y en las CMAC en Haití, la República Dominicana, Guatemala y Perú. Se aprecia así cierta coincidencia entre las peores tasas nacionales y en las comunidades, lo que indica la influencia a nivel nacional de las políticas y del estado de la economía y la sociedad. A nivel de las comunidades los datos son más homogéneos que a nivel nacional, pudiendo constatar que se enfrentan en general a problemas comunes que requieren de políticas específicas diseñadas desde una visión regional.

En todos los casos los datos eran peores en las CMAC, a excepción de la tasa de enfermedades infecciosas, como por ejemplo el VIH. De manera puntual, se registran incursiones de Colombia. En general, los cuatro países comparten los peores puestos en tanto a los indicadores tomados como referencia recogidos en las Tablas 3 y 4. Las apariciones puntuales de Colombia registradas en el ámbito de la salud responden a los datos de homicidios intencionales y desplazamiento.

A nivel nacional en tanto a la tasa de mortalidad, los peores datos se registran en Haití, mientras en el resto de países el promedio es similar. En cuanto al conocimiento de las muertes y la explicación de sus causas, en la República Dominicana se registran los peores datos, con poco más del 50% de las muertes explicadas adecuadamente. Le sigue de cerca Perú, con casi el 60%.

La peor esperanza de vida se registra en Haití y en la República Dominicana. El acceso a las instalaciones sanitarias era menor en Haití y en Perú. En Guatemala se registra la peor tasa de atención a las embarazadas, así como de nacimientos atendidos por profesionales. La tasa de mortalidad de bebés y de los menores de cinco años es sustancialmente superior en Haití, quedando justo por detrás de los por situados Guatemala y la República Dominicana. El porcentaje de bebés protegidos contra el tétanos es más reducido en Haití y Perú.

En términos absolutos en las CMAC, en cuanto a la tasa de mortalidad, los peores datos se registran en Haití, Guatemala y Perú. La brecha con los promedios nacionales, es de casi un 75%. Al analizar la exhaustividad del conocimiento de las muertes y de sus causas, el promedio en las CMAC es del 35%. Los peores datos se registran en Colombia y Perú. La diferencia con los datos nacionales es de casi 45 puntos. En el caso de saberse la causa de la muerte, en el 58% de los casos se debía a enfermedades, el 30% a por la vejez y el 12% por causas violentas.

En tanto a la esperanza de vida, los datos son en general homogéneos, con el peor dato de Guatemala y una brecha promedio con las medias nacionales de 20 puntos. En Haití se registra el peor dato de acceso a las instalaciones sanitarias. La brecha es indiscutible con la media nacional, de casi 70 puntos. De igual manera, la brecha entre la atención médica de las embarazadas es de casi 80 puntos y del nacimiento atendido por profesionales, de 60 puntos en promedio.

Al igual que a nivel nacional, también en las CMAC mueren más bebés en las analizadas en Haití, Guatemala y la República Dominicana. El porcentaje de bebés protegidos contra el tétanos sólo se supera en el caso de México, con un 14%. En el caso de los menores de cinco años, los peores datos se obtienen en las CMAC de Haití y Guatemala. La brecha con las medias nacionales oscila en torno a los 15 puntos. Se observa a nivel de las comunidades una brecha sustancial entre la tasa de mortalidad de los niños y de las niñas.

Se aprecia en general una falta fundamental de interés por parte de las autoridades en conocer la cantidad de muertes en las CMAC y la causa de las muertes: hay una carencia evidente en el tratamiento de los fallecimientos y una desarticulación clara entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial relacionados. Los grupos armados con intereses políticos y sobre todo económicos son capaces de generar masacres en las comunidades para desplazar a la población o lograr su colaboración. La falta de atención e interés de las autoridades, e incluso su posible vinculación, logra que se vuelvan especialmente vulnerables y susceptibles de padecer los ataques más violentos en la región.

Los niveles de cultura sanitaria básica preventiva son escasos, especialmente los conocimientos vinculados a la higiene y la salubridad. Faltan además infraestructuras fundamentales como inodoros o con agua potable para el consumo humano porque no se cuenta con los recursos para comprarlas, no se le da la importancia necesaria desde los poderes públicos y no existe la conciencia como individuos y comunidad.

La condición de aislamiento dificulta el poder llegar a centros de salud sobre todo en caso de emergencia, no disponiéndose en ningún caso de sistemas extraordinarios de atención médica, con sistemas de transporte especiales.

La dificultad de acceso físico se acompaña de una permanente dificultad para pagar no sólo los servicios de salud, en el mejor de los casos al disponer de un centro de salud público, sino el transporte para llegar, o los tratamientos posteriores. La pobreza es una cuestión intrínseca a las CMAC, cuestión que han estudiado entre otros Leonard (1989), Sebastian (1990), Pender et al. (1996) y Hazel et al. (2007).

En general se observa cómo las políticas sanitarias desde el ámbito nacional e incluso local no están adaptadas a las necesidades que presentan las CMAC. No se considera la situación de aislamiento, relacionada con la falta de información sobre las muertes, la escasa cultura sanitaria básica, la brecha de género o con la dificultad para llegar a los centros de salud, especialmente en caso de emergencia. Tampoco se tiene en cuenta su condición de pobreza, que dificulta comprar infraestructuras sanitarias básicas o que puedan pagar incluso el transporte para acceder a la asistencia sanitaria básica, en el mejor de los casos, de contarse con un sistema público de salud.