La hiperpotasemia se define por el aumento sérico del potasio >5,5 mEq/L. Es un trastorno común y constituye la alteración electrolítica más importante por su potencial gravedad 1,2. Se detecta en 1-10% de los pacientes hospitalizados según estudios realizados en Estados Unidos, Japón y China 3. Los niveles elevados de potasio sérico suelen ser asintomáticos pero se asocian con cambios en el electrocardiograma (ECG) en el 46% de los casos 3-5. Si no se detecta y trata puede conducir a arritmias cardíacas mortales 1,6,7.

Las reservas corporales de potasio pueden variar con el peso, la edad, el sexo y la masa muscular. Normalmente existe un equilibrio entre las pérdidas y ganancias de potasio necesarios para una adecuada transmisión nerviosa, contracción muscular, contractilidad cardiaca, tonicidad intracelular, secreción de aldosterona, función renal, metabolismo de hidratos de carbono y síntesis proteica 4,6,8.

La hiperpotasemia puede ser clasificada según el potasio sérico en leve (5,5-6,5 mEq/L), moderada (6,6-7,9 mEq/L) y severa (≥8 mEq/L) 9. Sin embargo, la gravedad de las manifestaciones clínicas no sólo depende de los niveles de potasio sérico, también de la rapidez de su aparición, la presencia de alteraciones concomitantes de otros electrolitos, el uso de ciertos medicamentos y la presencia de otras comorbilidades 6,7.

Normalmente, el 98% del potasio en el cuerpo se encuentra dentro de las células de varios tejidos, mientras que solo alrededor del 2% está circulando en el sangre 8. La hiperpotasemia puede ser causada por una excreción renal reducida, una ingestión excesiva o una fuga de potasio del espacio intracelular. La disminución de la excreción renal de potasio es la causa más frecuente de esta alteración, habitualmente secundaria a injuria renal aguda, enfermedad renal crónica o bloqueo farmacológico del eje renina-angiotensina-aldosterona 1,6,9,10.

El 75% de los casos de hiperpotasemia en pacientes internados son inducidos por drogas ahorradoras de potasio. La hiperpotasemia ≥ 6 mmol/L se observa en el 0,8% de los consumidores de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina I y en 2,8% de los usuarios de antagonistas de los receptores de la angiotensina II 8. La combinación de medicamentos ahorradores de potasio multiplica el riesgo de este evento farmacológico adverso. Las tasas de mortalidad de los pacientes con hiperpotasemia superior a 7,0 mmol/L alcanzan el 67% si no se corrige de inmediato 3,4,11.

La hiperpotasemia desestabiliza la conducción miocárdica al disminuir el potencial de membrana en reposo, lo que lleva a una mayor despolarización cardíaca, excitabilidad miocárdica, inestabilidad cardíaca y arritmias, que pueden progresar a fibrilación ventricular y asístole 9. Pero también es capaz de producir depresión miocárdica (bradicardia, bloqueo auriculoventricular e interventricular, retardo de conducción y asistolia), que también puede ser fatal 4.

La hiperpotasemia leve a moderada (≥6,5 mEq/L) produce síntomas inespecíficos como debilidad generalizada, fatiga, náuseas, vómitos, cólicos intestinales y diarrea 2,12. La hiperpotasemia severa puede generar arritmias cardíacas y parálisis muscular 3,11. Como el miocardio es muy sensible a cualquier cambio en la concentración de potasio, la hiperkalemia puede causar una progresión de cambios en el ECG 10,13.

Las alteraciones electrocardiográficas características son el aumento de amplitud de la onda T, prolongación del intervalo PR (bloqueos AV) y de la duración de QRS, aplanamiento de ondas P, intervalo QTc corto, que culminan en la fusión del complejo QRS con la onda T que produce un patrón de onda sinusoidal, bradicardia y finalmente asistolia 1,11,14-16.

Clínicamente, los pacientes pueden presentar palpitaciones, síncope y muerte súbita cardiaca 6,13,17. Las manifestaciones en ECG no siempre guardan correlación con los niveles de potasio pues dependen también de la rapidez de la instalación pues son más evidentes con el aumento súbito 1,18.

El tratamiento debe iniciarse inmediatamente utilizando diferentes estrategias terapéuticas para aumentar el desplazamiento del potasio al espacio intracelular o para aumentar la eliminación, junto con la reducción de la ingesta 8,9. El conocimiento de los mecanismos fisiológicos de la manipulación del potasio es esencial para comprender las causas de la hiperpotasemia y su tratamiento 6,10.

La hiperpotasemia es un trastorno electrolítico frecuente en pacientes internados y potencialmente fatal. Su frecuencia varía según el nivel de deterioro de la función renal pero oscila según diversos estudios entre 3 y 20% 19. Suele tener manifestaciones clínicas inespecíficas 14. Pero dado que el potasio es un electrolito intracelular, el ECG es capaz de detectar aumento de este electrolito con signos de sensibilidad y especificidad variable 17. De ahí la necesidad de determinar la correlación entre la hiperpotasemia y los hallazgos electrocardiográficos, ya que permite predecir desenlaces graves.

La hiperpotasemia debe sospecharse y buscarse en los pacientes con contexto clínico favorecedor de la misma. Sabiendo que sólo 2% del potasio corporal total es medible por laboratorio, es imprescindible conocer las manifestaciones en ECG para poder aplicar el tratamiento correspondiente y evitar complicaciones 1.

No se conocen estudios electrocardiográficos similares en el Servicio de Clínica Médica del Hospital Nacional pues el diagnóstico y tratamiento de la hiperpotasemia se basan exclusivamente en la medición laboratorial, método que puede verse afectado por falsas determinaciones como la pseudohiperpotasemia 2,5,6.

Los objetivos fueron determinar relación entre hiperpotasemia y trastornos electrocardiográficos en pacientes internados en el Servicio de Clínica Médica del Hospital Nacional en 2018, describir las características demográficas (edad, sexo) y clínicas (tipo de insuficiencia renal, clearance de creatinina, comorbilidades), determinar la frecuencia de alteraciones electrocardiográficas.

Se utilizó un diseño observacional, transversal, prospectivo de una base de datos secundaria. La población de estudio se constituyó con varones y mujeres, mayores de edad, portadores de hiperpotasemia, internados en Servicio de Clínica Médica del Hospital Nacional (Itauguá, Paraguay) en el periodo agosto-diciembre 2018.

Los criterios de inclusión fueron dosaje de potasio sérico actualizado y ECG de 12 canales coincidente con ese dosaje. Los criterios de exclusión fueron: pacientes con arritmias (fibrilación auricular), con derrame pericárdico o con diagnóstico de hemólisis. Se utilizó un muestreo por conveniencia.

Las variables fueron las demográficas (edad, sexo), clínicas (insuficiencia renal aguda, nefropatía hipertensiva, nefropatía diabética, nefritis lúpica), laboratoriales (clearance de creatinina, potasio sérico, calcio sérico, magnesio sérico) y electrocardiográficas (ritmo, frecuencia, onda P, intervalo PR, complejo QRS, intervalo QTc, onda T en precordiales, índice T/R, extrasístoles).

Se consideraron normales los sgtes. parámetros:

Frecuencia cardiaca normal: 60-100 latidos/minuto

onda P normal: 0,08 seg x 0,2 mV

intervalo PR normal: 0,12-0,20 seg

complejo QRS normal: 0,10 seg

QTc normal: ≤0,45 seg en varones y ≤0,46 seg en mujeres 20

onda T normal: <0,10 mV

índice T/R en V4-V6 normal: <0,75 3,21

Para el reclutamiento se solicitó permiso a las autoridades del Hospital Nacional. El día del alta, los autores accedieron a los expedientes médicos para la extracción de las variables y registro en la ficha técnica. Las mediciones de electrolitos y la realización del ECG son consideradas de rutina de los pacientes con alteraciones renales.

Las variables fueron transcriptas a una planilla electrónica y sometidas a estadística descriptiva con el programa estadístico Epi Info 7©. Las variables cualitativas se expresaron en frecuencias y porcentajes mientras que las cuantitativas en medias y desvío estándar. El cálculo de tamaño de muestra no se aplica por utilizarse un muestreo no probabilístico de conveniencia.

Aspectos éticos: se respetó la confidencialidad de los datos personales. Esta investigación no implicó daño a los pacientes pues los datos fueron extraídos de los expedientes médicos al alta. Todos fueron tratados de su hiperpotasemia con los protocolos de tratamiento del Servicio. Los autores declaran que no reciben financiación externa ni tienen conflictos de interés comercial. El protocolo fue evaluado por el Comité de Ética de la Universidad Privada del Este.

Fueron contactados 70 pacientes con insuficiencia renal pero se descartaron 27 porque no desarrollaron hiperpotasemia. Ingresaron finalmente al estudio 43 sujetos, siendo 22 varones (51%) y 21 mujeres (49%). La edad media de los varones fue 60±13 años y la de las mujeres 57±14 años.

Eran portadores de hipertensión arterial en 37 casos (86%), 23 de diabetes mellitus (53%). En 22 pacientes (51%) padecían ambas comorbilidades. Estaban afectos de insuficiencia renal crónica en 39 casos (91%) por lo que eran tratados con hemodiálisis, sólo 4 pacientes (9%) tenían insuficiencia renal aguda. El clearance de creatinina medio ± DE fue 10,4±6,4 mg/dL (rango 1,2-24,1 mg/dL).

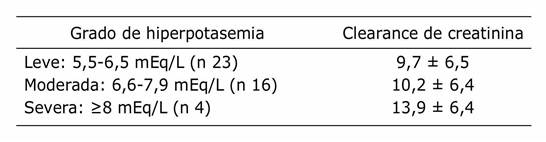

La media ± DE del potasio sérico medio fue 6,5±0,8 mEq/L (rango 5,5-8,8 mEq/L). En 35 casos se midió el Calcio iónico (media 7,8±1,5 mg/dL) y en 33 casos el Magnesio (media 2,3±0,5 mg/dL). Se detectó que a mayor clearance de creatinina, mayor era el grado de severidad de la hiperpotasemia (tabla 1).

Tabla 1 Distribución de los rangos de gravedad de la hiperpotasemia en relación al clearance de creatinina (n 43)

Todos los electrocardiogramas eran de ritmo sinusal, la frecuencia media era 88±17 latidos por minuto (rango 48-125), el eje eléctrico estaba desviado a la izquierda en 7 casos (16%) y normal en el resto, la rotación era horaria en 4 casos (9%) y antihoraria en los demás. El intervalo PR anormal (>0,20 seg) se halló en 6 casos (14%). La duración del complejo QRS fue superior al normal en 9 casos (22%) con morfología de bloqueo de rama izquierda en 5 casos y de rama derecha en 4 casos. El segmento ST estaba isoeléctrico en todos los pacientes.

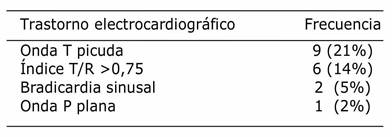

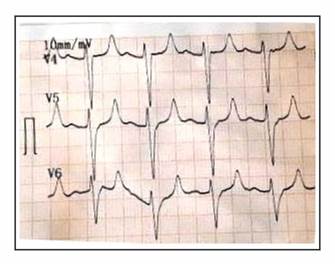

El cambio electrocardiográfico más común fue la onda T picuda (tabla 2). La onda T alta >0,10 mV no se halló en ningún caso. No se detectaron extrasístoles. Se detectaron 11 pacientes (26%) con intervalo QTc prolongado (gráficos 1 y 2).

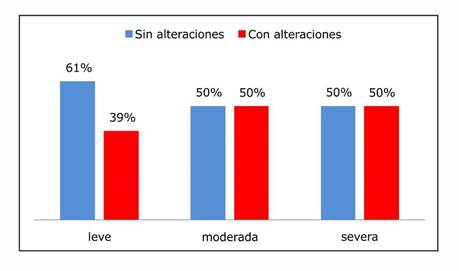

La media de K de los pacientes con y sin alteraciones electrocardiográficas fue 6,8±0,9 mEq/L vs. 6,2±0,7 mEq/L (p 0,01). No se detectó que a mayor grado de hiperpotasemia mayor fuera la frecuencia de alguna alteración electrocardiográfica (gráfico 3). La media de Magnesio y Calcio no fueron estadísticamente diferentes entre los sujetos con y sin las alteraciones electrocardiográficas citadas.

La frecuencia de alteraciones electrocardiográficas detectadas en esta serie (51%) coincide con la literatura donde se menciona que sólo la mitad de los pacientes con potasio >6,5 mEq/L tiene cambios típicos en el trazado 3. No obstante, se detectó que a mayor severidad de la hiperpotasemia, mayor es la frecuencia de alguna alteración en ECG. De hecho, varios autores mencionan una correlación positiva entre los niveles de potasio y estas alteraciones 22.

En la hiperpotasemia la onda T es típicamente elevada (>10 mm ó 1 mV), angosta, simétrica y en punta (picuda o aspecto de tienda de campaña), suele aparecer precozmente con niveles de potasio 5,5 mEq/L, sobre todo en las derivaciones precordiales izquierdas21. Sin embargo, existe una predisposición individual para que este cambio en la onda T se manifieste en el ECG. Por otro lado, se requiere un ECG basal antes de la hiperpotasemia para considerar elevada una onda T. Además, considerar a una onda T como en “tienda de campaña” es altamente subjetiva 21. En esta muestra, la onda T picuda fue muy rara (21%) tal vez por influencia de cardiopatía hipertensiva o isquémica de los pacientes reclutados.

Un estudio ha demostrado una correlación positiva (r +0,7-0,9) entre la altura de la onda T y el nivel de potasio 23. Pero no toda onda T picuda es por hiperpotasemia pues se la observa también en la hipertrofia ventricular izquierda y en la cardiopatía isquémica aunque la T isquémica del infarto agudo transmural de cara anterior tiene base ancha 7,21,24-27.

El intervalo QT prolongado detectado en este estudio fue un hallazgo inesperado. Puede tener varias causas: demográficas, farmacológicas, trastornos electrolíticos, comorbilidades. Puede llevar a arritmias como la torsión de puntas y muerte súbita, de ahí su gravedad 28,29. Si bien en este estudio la frecuencia detectada (26%) es alta, no se puede atribuir a la hiperpotasemia y merece una investigación adicional.

El complejo QRS ensanchado por la hiperpotasemia debe diferenciarse de los bloqueos de rama. En estos últimos casos, el atraso es final o medio, mientras que en la hiperpotasemia es siempre global o difusa. Además, en la fase tardía, puede haber una convergencia del complejo QRS con onda T, delineando una onda sinuosa difásica. También puede observarse un infradesnivel o supradesnivel del segmento ST (corriente de lesión dializable) simulando un patrón electrocardiográfico del síndrome de Brugada 25.

Dado que la amplitud de la onda T está en relación a la amplitud el complejo QRS donde se la mide, es factible que una hipertrofia ventricular izquierda genera ondas T altas 21. Otro signo de hiperpotasemia es el índice T/R aumentado (>0,75). La relación entre la amplitud de la onda T y la amplitud de la onda R no es subjetiva y es más específica (84% vs. 67%) que la de la onda T aislada para predecir un nivel de potasio sérico >6 mEq/L. Sin embargo, ambos criterios tienen una sensibilidad pobre: 33% y 24%, respectivamente 3,10,13,17,21. Estas frecuencias coinciden con las halladas en este estudio (17%).

La sensibilidad del ECG para evidenciar cambios es mayor para niveles séricos de potasio elevados (≥ 9 mEq/L) que para niveles más bajos (≤ 6,8 mEq/L). En esta última situación la sensibilidad del ECG desciende 50% aproximadamente. La concomitancia de alteraciones de otros electrolitos (calcio, magnesio) así como la existencia de acidosis metabólica se asocian a mayor probabilidad de alteraciones electrocardiográficas 1,2,7,12,18. En esta muestra no se pudo demostrar la influencia del calcio y magnesio en las anomalías del ECG.

Sería interesante evaluar en futuras investigaciones la sobrevida de estos pacientes con hiperpotasemia ya que hay estudios que demuestran el riesgo de mortalidad de cualquier causa por este disturbio electrolítico. También son temas de investigación los tratamientos administrados y la respuesta a los mismos. Actualmente se dispone de nuevas drogas como el patiromer que podría ser evaluado en ensayos clínicos 22.

Las limitaciones de este estudio son: no hubo cegamiento en las interpretaciones de los ECG, no se realizó un seguimiento evolutivo de los pacientes con hiperpotasemia, faltaría registrar datos de otros centros.

Se recomienda a los Internistas conocer las limitaciones del ECG en la hiperpotasemia y tomar todos los recaudos al momento de las extracciones venosas y manipuleo de las muestras sanguíneas para evitar la pseudohiperpotasemia pues la ausencia de alteraciones típicas en el ECG no descarta esta alteración electrolítica.

Las alteraciones electrocardiográficas de la hiperpotasemia se detectaron en 42% de los pacientes. Las más frecuentes fueron la onda T picuda (21%), índice T/R >0,75 (14%), bradicardia sinusal (5%) y onda P plana (2%). A mayor grado de hiperpotasemia mayor fue la frecuencia de estas alteraciones en ECG.