INTRODUCCIÓN

La acalasia es un trastorno motor primario de la motilidad esofágica caracterizado por la ausencia de peristalsis esofágica, la relajación incompleta del esfínter esofágico inferiory presión intraesofágica positiva1.

En la actualidad, el origen de la enfermedad permanece incierto y se ha sugerido que el desorden puede ser secundario a una perdida selectiva de las motoneuronas inhibitorias del plexo mientérico esofágico2.

La acalasia no es una enfermedad muy frecuente, pero afecta en gran medida la calidad de vida de los pacientes que la sufren, conllevando además a una reducción significativa de la expectativa de vida y se asocia incluso a patología neoplásica maligna3.

La disfagia es el síntoma principal de la acalasia, presente en el 98% de los casos; es tanto con los sólidos como con los líquidos y empeora lentamente con el tiempo hasta volverse un problema constante. La disfagia y la sitofobia (miedo a comer) pueden llevar a la pérdida de peso, presente en más de la mitad de los pacientes4.

La regurgitación de alimentos sin digerir que se acumulan en el esófago dilatado se observa en el 78% de los pacientes. Se produce con más frecuencia durante la noche5.

La endoscopía superior suele ser el primer examen que el clínico realiza cuando el paciente acude a consultar por presentar síntomas dispépticos6.

La manometría de alta resolución es considerada actualmente como el método diagnóstico de elección, teniendo la particularidad de confirmar la presencia de acalasia y distinguir entre tres tipos diferentes de patrones manométricos (clasificación de Chicago). El tipo 1 se caracteriza por una mínima presurización esofágica, el tipo 2 presenta presurización panesofágica y el tipo 3 se distingue por espasmos secundarios a las contracciones espásticas7.

El esofagograma con bario es un estudio de imagen que permite evaluar el grado de dilatación esofágica y el eje de este órgano, ya sea lineal o sigmoideo; afilamiento de la unión esofagogástrica en un patrón con apariencia de "pico de ave", aperistalsis y vaciamiento incompleto del bario8.

La terapia farmacológica es la opción de tratamiento menos efectiva para la acalasia9.

La toxina botulínica es una neurotoxina que bloquea la liberación de neurotransmisores presinápticos en las terminaciones nerviosas colinérgicas de la placa motora, resultando esto en la disminución de la presión del EEI10.

La dilatación endoscópica es considerada la opción terapéutica no quirúrgica más efectiva para acalasia11.

La miotomía de Heller por vía laparoscópica, se considera actualmente el método de referencia para el tratamiento de la acalasia. Tiene una tasa de falla terapéutica de un 10 %12.

La esofagectomía es la última de las opciones de tratamiento, la cual se asocia a una mayor morbi - mortalidad, comparada con la miotomía de Heller13.

Según datos epidemiológicos norteamericanos, tiene una prevalencia menor a 1/10.000 habitantes y una incidencia estable del orden de 1,63/100.000, siendo la edad promedio de diagnóstico cercana a los 53 años14.

La prevalencia en Europa es de alrededor de 10 casos por 100 000 habitantes, con una incidencia de un nuevo caso por 100 000 habitantes por año. La mayor incidencia es entre los 30 y los 60 años y no hay diferencias según el sexo15.

En nuestro país, Cabral y colaboradores refieren, en su trabajo realizado en el 2014 en el Hospital Nacional de Itauguá, que actualmente se describe una incidencia que oscila entre 0,5-1/100.0000 y una prevalencia de 0,03-8/100.000, presentando una distribución bimodal, con un pico entre los 20- 40 años y un segundo pico mayor a los 60 años. No se ha descrito ninguna predilección epidemiológica en cuanto a raza o género16.

El objetivo del presente estudio es analizar la morbimortalidad de la acalasia en el Hospital Nacional de Itauguá, el motivo de consulta de los pacientes, los métodos de diagnóstico empleados, el tipo de nutrición, el diagnóstico según el grado de severidad, el tipo de cirugía realizada, las complicaciones observadas, la necesidad de transfusión sanguínea o ingreso a una Unidad de Terapia intensiva.

MATERIALES Y METODOS

Este trabajo se basa en investigaciones observacionales retrospectivas y prospectivas, de corte transversal, realizadas en pacientes internados e intervenidos en nuestro servicio, desde junio de 2.013 a mayo de 2.016, teniendo en cuenta motivos de consulta, tiempo de evolución, estado nutricional de ingreso, preparación preoperatoria, conducta quirúrgica y evolución post operatoria hasta un periodo de 30 días posteriores al alta.

Se somete a estudio pacientes con patologías esofagogástricas, intervenidos quirúrgicamente con técnicas variadas, la mayoría con procedimientos laparoscópicos, evaluando la morbilidad y mortalidad pre intra y postoperatoria.

La población enfocada para dicho estudio de investigación fueron todos los pacientes internados en dicho periodo de tiempo con el diagnóstico enfermedades. esofagogástricas.

Se incluye en el estudio a pacientes internados en el Servicio de Cirugía General del Hospital Nacional de Itauguá, con patologías esofagogástricas, sometidos a procedimientos quirúrgicos, considerando edad, sexo y distribución geográfica.

Se excluye a pacientes portadores de otra patología esofagogástrica de resolución médica, no quirúrgica.

La población accesible para dicha investigación son pacientes con patologías esofagogástricas de índole quirúrgico, hospitalizados e intervenidos en el Servicio de Cirugía General del Hospital Nacional de Itaugua en el periodo comprendido entre junio de 2.013 a mayo 2016.

Las variables utilizadas fueron: edad, sexo, clínica, diagnostico (Intra operatorio y post operatorio) tipo de tratamiento realizado (quirúrgico, endoscópico), síntomas, morbilidad y mortalidad.

Los datos se llevan a tablas de contingencia y se analizan estadísticamente, para lo cual se utiliza el porcentaje como medida de resumen en dependencia del tipo de variable en estudio.

RESULTADOS

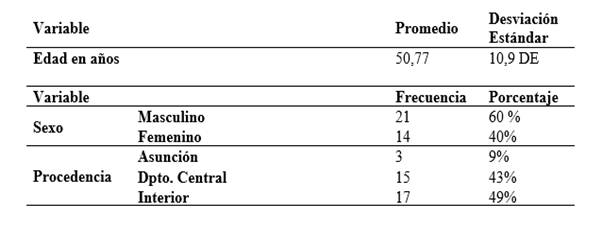

El promedio de edad de los pacientes con acalasia fue de 50,77 ± 10,9 años, de los cuales el 60% de los pacientes eran de sexo masculino y 40% de sexo femenino. Siendo la mayoría de ellos del interior del país, constituyendo el 49% de los casos. Tabla 1

Tabla 1: Edad y sexo de los pacientes. n= 35

Fuente: Datos obtenidos por el autor del Departamento de estadísticas del Hospital Nacional de Itauguá. Año 2017.

Los pacientes con acalasia permanecieron internados dentro del Servicio de Cirugía General del Hospital Nacional de Itauguá en promedio de 8,82 ± 6,06 días.

Atendiendo que un mismo paciente pudo haber manifestado dos o más signos o síntomas de la acalasia se observó que: el 91% refirió disfagia, el 29% dispepsia, el 74% pérdida de peso y el 63% regurgitación. Tabla 2

Tabla 2: Motivo de consulta. n= 35

Fuente: Datos obtenidos por el autor del Departamento de estadísticas del Hospital Nacional de Itauguá. Año 2017.

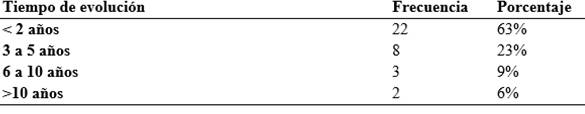

El tiempo de evolución de la acalasia en la mayoría de los casos fue de menos de 2 años, constituyendo el 63% de los casos, en el 23% tenía una evolución de 3 a 5 años, en el 9% de 6 a 10 años y en el 6% mayor de 10 años. Tabla 3

Tabla 3: Tiempo de evolución. n= 35

Fuente: Datos obtenidos por el autor del Departamento de estadísticas del Hospital Nacional de Itauguá. Año 2017.

En cuanto al tipo de acalasia según el grado, en el 6% era de Grado I, en el 37% de Grado II, en el 51% de Grado III y en el 6% Grado IV.

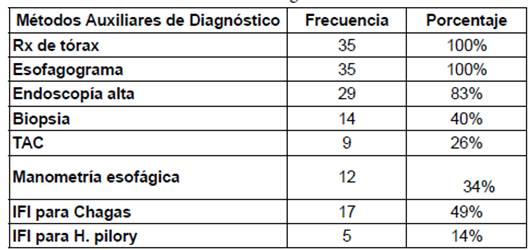

En cuanto a los métodos de diagnósticos realizados por los pacientes, en el 100% se realizaron Rx de tórax, en el 100% esofagograma, en el 83% endoscopía digestiva alta, en el 40% se tomaron muestras para biopsia, en el 9% TAC, en el 34% manometría esofágica, en el 49% IFI para Chagas y en el 14% IFI para Helycobacterpilory. Tabla 4

Tabla 4: Métodos Auxiliares de Diagnóstico. n= 35

Fuente: Datos obtenidos por el autor del Departamento de estadísticas del Hospital Nacional de Itauguá. Año 2017.

En el 89% de los casos la nutrición previa del paciente fue por vía oral, en el 9% fue por sonda nasogástrica y en el 3% fue por sonda nasoyeyunal.

En cuanto a la técnica quirúrgica realizada, en el 71% fue el de Heller - Dor, en el 20% la técnica de Heller - Toupé y en el 6% se realizó una esofagectomía. Tabla 5

Tabla 5: Técnica Quirúrgica. n= 35

Fuente: Datos obtenidos por el autor del Departamento de estadísticas del Hospital Nacional de Itauguá. Año 2017

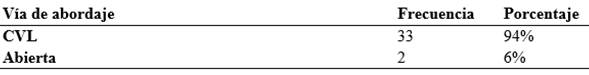

La vía de abordaje fue por videolaparoscopía en el 94% de los casos y cirugía abierta en el 6% de los casos. Tabla 6

Tabla 6: Vía de abordaje. n= 35

Fuente: Datos obtenidos por el autor del Departamento de estadísticas del Hospital Nacional de Itauguá. Año 2017.

El 9% de los pacientes con acalasia intervenidos quirúrgicamente en el Servicio de Cirugía General del Hospital Nacional de Itauguá necesitaron de internación en una Unidad de Terapia Intensiva, mientras que la mayoría, constituida por el 91% no necesitaron internación en UTI.

El 6% de los pacientes con acalasia intervenidos quirúrgicamente en el Servicio de Cirugía General del Hospital Nacional de Itauguá necesitaron de transfusión sanguínea, mientras que la mayoría, constituida por el 94% no lo necesitaron.

En cuanto a las complicaciones observadas, un paciente presento perforación esofágica intraoperatoria, otro presento una fistula esofágica y solo 1 paciente con acalasia intervenido quirúrgicamente en el Servicio de Cirugía General del Hospital Nacional de Itauguá falleció, lo que representa el 3% de los casos. Tabla 7

DISCUSIÓN

La acalasia corresponde al trastorno primario más común de la motilidad del esófago y es importante conocer los aspectos más relevantes sobre esta patología, razón por la cual nos abocamos en la realización del presente trabajo de investigación, donde de junio de 2013 a mayo de 2016 fueron diagnosticados y tratados quirúrgicamente 35 pacientes con acalasia en el Servicio de Cirugía General del Hospital Nacional de Itauguá.

En este estudio hemos observado que el promedio de edad de los pacientes con acalasia fue de 50,77 ± 10,9 años, de los cuales la mayoría eran de sexo masculino (60%) y del interior del país (49%). Garzón y colaboradores en un estudio realizado en Colombia en el 2005, observaron que el promedio de edad de los pacientes con acalasia fue de 38,9 años, cifras inferiores a las encontradas en nuestro estudio16. Cabral y colaboradores e un estudio realizado en nuestro país en el 2014, observaron que el promedio de edad fue de 57 ± 10 años, cifras ligeramente superiores a las nuestras6. Cifras similares fueron reportadas por González Paredes en su estudio con un promedio de edad de 57,45 ± 3,2 años10.

En cuento al sexo, Garzón y colaboradores observaron la aparición de acalasia en un 74% en mujeres, mientras que Cabral y colaboradores coincidentemente con nuestro estudio observaron mayor prevalencia en el sexo masculino, en el orden del 90%6,16.

La mayoría de los pacientes eran del interior del país, este hecho se explicaría a que en las zonas rurales los pacientes se encuentran más expuestos a la picadura de la vinchuca, vector del virus que produce el mal de Chagas.

La estadía hospitalaria de los pacientes intervenidos quirúrgicamente por acalasia fue en promedio de 8,82 ± 6,06 días. Este hecho estaba en dependencia directa de la realización de estudios complementarios realizados por los pacientes, la disponibilidad de quirófanos para los procedimientos quirúrgicos y del periodo de recuperación del paciente.

La manifestación clínica más frecuentemente referidos por los pacientes fue la disfagia, en un 91% de los casos. Tejedor Cerdeña, coincidentemente en su estudio realizado en Salamanca en el 2011, observó que el síntoma más frecuente fue la disfagia en el 62% de los casos, aunque las cifras son inferiores a lo observado en nuestro estudio8. González Paredes en su estudio refiere que el 95% de los pacientes presentaron disfagia10.

El tiempo de evolución de la acalasia en la mayoría de los casos fue de menos de 2 años, constituyendo el 63% de los casos. Para Cabral y colaboradores el paciente consultó en el 60% de los casos entre el primer y tercer año del inicio de los síntomas, coincidiendo con las cifras encontradas en nuestro estudio6.

El tipo de acalasia en el 51% de los pacientes fue de Grado III. González Paredes mostró que el mayor porcentaje de los pacientes fueron diagnosticados en estadios avanzados de la acalasia: Grado II en el 33%, Grado III en el 5% y Grado IV el 24%10.Cabral y colaboradores observaron la acalasia en el Grado II en el 45%, Grado III en el 25% y Grado IV en el 30%6,9.

Los métodos auxiliares del diagnóstico más utilizados fueron: Rx de tórax en el 100%, esofagograma en el 100% y endoscopía digestiva alta en el 83%. Ibáñez y colaboradores en Chile en 2004, observaron que el 100% de los pacientes se realizaron Endoscopía digestiva alta y manometría esofágica9.

En el 89% de los casos la nutrición previa del paciente fue por vía oral. Lo que coincide con lo expresado por muchos autores en la literatura10.

En el 71% de los casos la técnica quirúrgica empleada fue el de Heller - Dor, siendo la vía de abordaje en el 94% la laparoscópica, coincidiendo con los estudios realizados por Cabral y colaboradores, quienes refieren que en los casos de acalasia la cirugía realizada más frecuentemente fue la de Heller vía laparoscópica que se realizaron con válvula antirreflejo tipo Dor (65%)6.

En 3 casos (9%) los pacientes con acalasia necesitaron de internación en una Unidad de Terapia Intensiva, y 2 pacientes (6%) de transfusión sanguínea. El 3% presentó perforación de la mucosa esofágica, otros 3% presentó fistula esofágica y 1 paciente falleció (3%). Lo que demuestra muy baja morbimortalidad de los casos estudiados. Estos datos coinciden por lo mencionado por Pugliese y colaboradores en 2013 quienes reportan una incidencia de perforación de la mucosa esofágica de 3 a 12 %10.

En conclusión, a pesar de conocer las limitaciones del presente estudio (la muestra es pequeña), creemos que describe la historia natural de los pacientes con acalasia en nuestro servicio, y consideramos que la miotomía de Heller por vía laparoscópica en las manos adecuadas es un procedimiento seguro y efectivo para el tratamiento de la acalasia, con una baja tasa de morbimortalidad.

CONCLUSIONES

Habiendo realizado el análisis de los resultados y atendiendo a los objetivos propuestos se concluye que el promedio de edad de los pacientes con acalasia fue de 50,77 ± 10,9 años, 60% de ellos eran de sexo masculino y el 49% provenían del interior del país.

Los pacientes con acalasia permanecieron internados en promedio de 8,82 ± 6,06 días. La manifestación clínica más frecuente fue la disfagia referido en el 91% de los casos. En la mayoría de los casos el tiempo de evolución de la acalasia fue de menos de 2 años, constituyendo el 63%.

El diagnóstico de la acalasia de los pacientes fue tardío, ya que se realizó en el 37% en Grado II y en el 51% en Grado III.

Los métodos auxiliares del diagnóstico más utilizados fueron: Rx de tórax en el 100%, esofagograma en el 100% y endoscopía digestiva alta en el 83%.

En el 89% de los casos la nutrición previa del paciente fue por vía oral.

La técnica quirúrgica más realizada fue el de Heller - Dor en el 71% de los casos, siendo el 94% por vía laparoscópica.

El 9% de los pacientes con acalasia necesitaron de internación en una Unidad de Terapia Intensiva y el 6% de transfusión sanguínea.

El 3% de los pacientes presentó perforación de la mucosa esofágica, otros 3% presentó fistula esofágica y 1 paciente falleció (3%).