INTRODUCCION

La Papilomatosis Respiratoria Recurrente (PRR) se define como el crecimiento benigno recurrente de lesiones papilomatosas en el tracto aerodigestivo superior que puede comprometer la vocalización, la respiración y la deglución.1 No es una enfermedad muy frecuente pero aun así implica un gran impacto económico y en la calidad de vida de los pacientes, las estimaciones de la prevalencia e incidencia de la PRR son imprecisas, en nuestra región en el estudio del 2020 en los cinco mayores centros regionales de Salud del interior de São Paulo Brasil se encontró una incidencia y prevalencia de 1,87-11,46 y 6,86-22,92 por 1.000.000 de habitantes respectivamente 1,2.

Es causada por un virus ADN de la familia Papillomaviridae llamado Virus del Papiloma Humano o VPH, ésta es la lesión benigna más frecuente causada por este virus, sobre todo por los tipos 6 y 11 hasta en 50 a 100% de casos, también pueden deberse a otros subtipos como el 16 y 18 de mayor riesgo oncológico 2-5.

Puede presentarse a cualquier edad, pero se suele dar en dos picos de forma bimodal, entre los 3 y 6 años, que es el rango etario más frecuente; y entre la tercera y quinta décadas de vida (a partir de los 20 años aproximadamente) que coincide con el inicio de las relaciones sexuales 6,9.

Se la puede dividir en dos entidades clínicas, la Papilomatosis Respiratoria Juvenil (PRRJ) y la adulta (PRRA), la juvenil va desde el periodo postnatal hasta los 14, histológicamente no existe una diferencia, pero tienen un comportamiento clínico distinto; en los casos juveniles el contagio se suele dar de manera vertical de la madre al hijo sobre todo durante el parto, estos se caracterizan por proliferaciones papilares exofíticas multifocales y tienden a ser más agresivos, recidivantes y resistentes a la terapéutica; en los casos adultos la principal forma de contagio es por la vía sexual, en estos las lesiones se presentan con mayor frecuencia como formaciones únicas, menos recidivantes y con mayor probabilidad de malignización 3-10,11.

La disfonía es el síntoma principal, puede llegar incluso hasta la afonía. Algunos pacientes no presentan alteraciones de la voz y llegan directamente a la consulta con obstrucción de la vía aérea y dificultad respiratoria estando en riesgo su vida, esto ocurre sobre todo en los casos juveniles donde el diagnóstico se suele retrasar más 11. El curso de la enfermedad es variable, tiende a la recidiva y a requerir múltiples intervenciones quirúrgicas, sobre todo los casos juveniles, requieren casi 20 procedimientos quirúrgicos a lo largo de su vida y hasta el 19% manifiesta una evolución más agresiva llegando a necesitar más de 40 intervenciones 12,13. Puede malignizar a carcinoma de células escamosas en 2% de los casos, principalmente en los adultos, sobre todo si hay otros factores de riesgo, como el consumo de tabaco o la exposición a sustancias tóxicas o a la radiación, sin embargo, también se ve en niños con una enfermedad prolongada y extensa y con diseminación distal 14,15.

La extensión extralaríngea de las lesiones se observa hasta en el 16% de los adultos y hasta el 30% en los niños 3,16. Los lugares más frecuentes de propagación extralaríngea tanto en adultos como en niños son, en orden decreciente de frecuencia, cavidad oral, la tráquea y bronquios y el esófago 17-19.

El diagnóstico de la enfermedad se basa en la triada clínica: disfonía, estridor y disnea progresiva; además de la presencia de las lesiones papilomatosas características. Es fundamental que, ante un paciente con síntomas compatible con esta patología, se realice un examen físico exhaustivo a nivel laríngeo para valorar las estructuras y la presencia de las lesiones, sus características y distribución 19-21.

La terapéutica consiste en la resección quirúrgica de las lesiones mediante microcirugía laríngea y la utilización de medicación antiviral adyuvante, lo que se busca es extender más los periodos libres de lesiones, ya que no existe una cura definitiva actualmente. Existen muchos métodos y técnicas quirúrgicas para la resección, así como terapéutica adyuvante para la misma como el cidofovir, bevacizumab, interferón alfa 2b, rivabirina, entre otros. El concepto actual es que la verdadera terapéutica es la medicación, ya que se trata de una infección de etiología viral y se considera a la resección quirúrgica como la adyuvancia. Esta entidad es muy recidivante y resistente a los distintos tratamientos disponibles, por lo tanto, su diagnóstico, terapéutica y seguimiento estricto son fundamentales 22.

Este trabajo adquiere un particular interés debido a la gran variedad de métodos terapéuticos, tanto quirúrgicos como medicamentosos, existentes en la actualidad para el manejo de la PRR; nos planteamos el propósito de determinar cuáles son los métodos terapéuticos para erradicar las lesiones papilomatosas más utilizados en nuestro servicio y sus resultados en cuanto a su eficacia y tiempo libre de recidivas, para ofrecer a nuestros pacientes las mejores opciones terapéuticas.

Objetivo: Describir los resultados del manejo terapéutico de la papilomatosis respiratoria recurrente en el Cátedra y Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas en el periodo comprendido 2005 a 2020.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de corte transversal, con asociación cruzada. El muestreo fue no probabilístico de casos consecutivos. La población de estudio fueron los pacientes con diagnóstico de papilomatosis respiratoria recurrente operados de microcirugía laríngea en el Cátedra y Servicio Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas en el periodo 2005 a 2020 con fichas completas.

Los criterios de inclusión fueron los pacientes que hayan sido sometidos a microcirugía laríngea en la Cátedra y Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas en el periodo previamente establecido, pacientes que hayan hecho su seguimiento post quirúrgico en el servicio y aquellos con una técnica quirúrgica detallada. Los criterios de exclusión pacientes que abandonaron el seguimiento, pacientes que recibieron más de un tipo de adyuvancia terapéutica y pacientes con fichas incompletas donde no se encuentren los datos sociodemográficos, datos clínicos, historia clínica, hallazgos operatorios y los seguimientos posteriores a las intervenciones.

Para el reclutamiento de datos utilizamos los expedientes clínicos de la Cátedra y Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas (Fuente de datos de segundo orden). En las historias clínicas se contemplaron el sexo, procedencia, motivos de consulta, edad del inicio de los síntomas, se utilizó esto para clasificarlos en dos grupos etarios, juvenil y adulto, según eran menores o mayores de 14 años; También se contempló el examen físico completo para determinar las áreas afectas y el número de estas. De las técnicas quirúrgicas de cada caso, se recabó el tipo de cirugía junto con los hallazgos intraquirúrgicos, si se implementó adyuvancia terapéutica y el tipo y se los clasificó en tres grupos dependiendo del procedimiento realizado. Se contempló el diagnóstico anatomopatológico para determinar el porcentaje de malignización y se determinó el tiempo entre cada intervención quirúrgica y la cantidad de procedimientos a los que se sometió cada paciente.

Las variables fueron:

Cualitativas nominales: sexo, clasificación según edad, motivo de consulta, áreas afectas, terapéutica, adyuvancia, estudio histopatológico.

Cuantitativas discretas: Número de regiones afectas, número de intervenciones quirúrgicas.

Cuantitativas continuas: edad, intervalo entre procedimientos.

Para calcular el tamaño de la muestra, nos basamos en la prevalencia reportada de Papilomatosis laríngea en un estudio realizado en pacientes que consultan en un centro de nivel terciario (Papilomatosis laríngea juvenil y su relación con la infección genital por virus de papiloma humano durante el embarazo, Castillo HK, Caro V, González Blanco M, Acosta L, Correnti M, Suárez J) 23.

Considerando una prevalencia esperada de 0,83%, un nivel de confianza de 95% (Z( 1,96) y un margen de error del 3% el tamaño mínimo de la muestra dio como resultado 36 pacientes sometidos a microcirugía laríngea, como mínimo.

n = Z(2 p (1 - p) = 35,13 → 36 pacientes

e²

Análisis estadísticos:

Para la carga de los datos, se empleó la planilla del programa EXCEL para Microsoft 365 y para el análisis y gestión se utilizó el programa EPI INFO versión 2021. Se llevó a cabo una descripción de la frecuencia absoluta y relativa de todas las variables cualitativas y cuantitativas. Los datos fueron procesados y presentados en gráficos donde se utilizará medidas de tendencia central.

Las variables categóricas se describieron en porcentajes.

La asociación del tipo de adyuvancia con el intervalo entre los procedimientos se realizó con test de ANOVA. Se consideró significativa una p<0,05.

La diferencia entre las medias del número de intervenciones y la clasificación según la edad se realizó con la Prueba t de Student.

Asuntos éticos:

Este estudio no representó riesgo para la integridad física y psíquica del paciente. Los datos que se recabaron de las fichas no incluyen datos que puedan descubrir la identidad del paciente. Se respetó el principio de:

Beneficencia: En caso de resultados de alarma se proporciona información al sujeto para acudir a ayuda profesional.

No maleficencia: Los datos obtenidos en este estudio no se utilizarán para otros fines ajenos a la investigación en este estudio y presentación de casos.

Justicia: Todos los pacientes tenían la misma oportunidad de participar en el estudio.

RESULTADOS

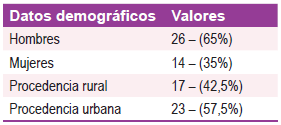

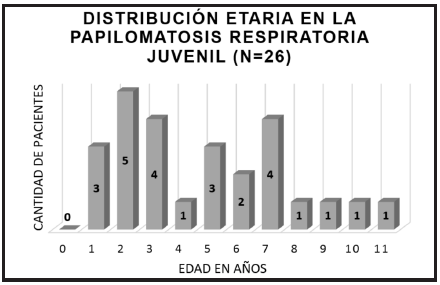

Se estudiaron de forma retrospectiva las historias clínicas de 44 pacientes afectos por papilomatosis respiratoria recurrente en el periodo de tiempo establecido de enero del 2005 a diciembre del 2020, de estos 40 cumplían con nuestros criterios de selección; 26 pacientes eran del sexo masculino (65%) y 14 del sexo femenino (35%); 23 (57,5%) pacientes provenían del área urbana y 17 (42,5%) del área rural (Tabla 1); 14 (35%) pacientes eran casos adultos y 26 (65%) casos juveniles. El rango de edad fue de 1 a 70 años con una media de 16,05 años con una desviación estándar de +18,042. En la PRRJ el rango etario varió de 1 a 11 años con una media de 4,69 años con una desviación estándar de + 2,908. En la PRRA el rango en cuanto a la edad varió de 22 a 70 años con una media de 37,14 años y una desviación estándar de +14,94. (Figura 1 y Figura 2)

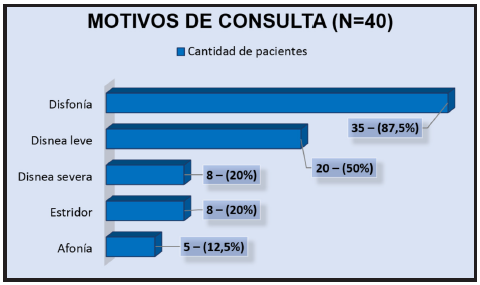

Entre los síntomas, el más frecuente fue la disfonía en el 87,5% (35), seguido de disnea leve en el 50% (20). Tanto en el grupo de la PRRJ (26) como en el de la PRRA (14) los principales síntomas que motivaban la consulta se relacionaban con alguna alteración de la voz, esto se observó en el 100% de ambas series, la alteración de la mecánica respiratoria desde una disnea leve hasta una dificultad respiratoria marcada se constató en el 72,5% de toda la muestra, en el 80,76% de casos de PRRJ y 57,14% de casos de PRRA. Todos los síntomas que motivaban a la consulta se detallan en el Figura 3.

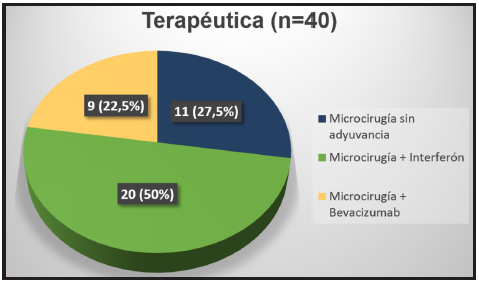

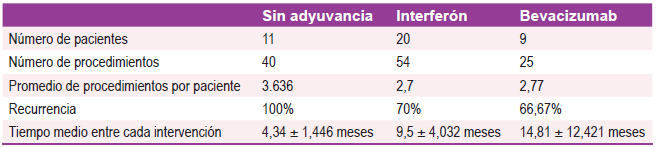

En cuanto a la terapéutica se contabilizaron 119 procedimientos o intervenciones quirúrgicas. De nuestra muestra, 11 pacientes fueron sometidos solo a microcirugía laríngea sin ningún tipo de adyuvancia y 29 pacientes fueron sometidos a microcirugía laríngea más alguna adyuvancia, de estos 9 (22,5%) recibieron bevacizumab y 20 (50%) interferón (Figura 4).

En la Tabla 2 se agrupan los procedimientos realizados a todos los pacientes, el promedio de procedimientos realizados por grupo, el porcentaje de recurrencia y el tiempo medio libre de lesiones.

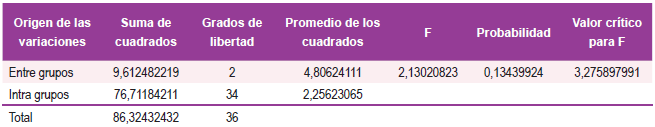

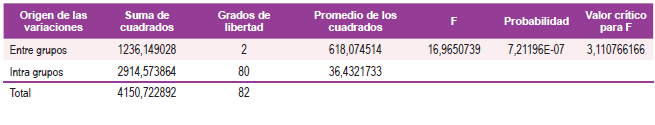

En cuanto a la diferencia de la media de tiempo sin lesiones, no se encontró diferencia significativa entre papilomatosis juvenil y del adulto (p>0,05) (Tabla 3), pero si según la terapéutica instalada (Tabla 4) con tendencia a un mayor periodo sin lesiones con la adyuvancia, sobre todo con bevacizumab.

No se encontró diferencia significativa en cuanto a la media del número de procedimientos realizados por grupo de terapéutica (Tabla 5).

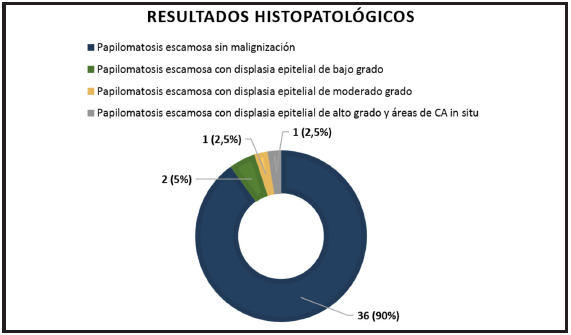

En cuanto a los hallazgos de anatomía patológica se constató un grado de displasia del 10% (4) y un porcentaje de malignización del 2,5% (un caso de PRRA de sexo femenino), esto se detalla en el Figura 5.

Tabla 3. Análisis de varianza del número de procedimientos por paciente de los grupos de casos adultos y juveniles

Tabla 5. Análisis de varianza del tiempo de recurrencia según terapéutica (sin adyuvancia, con interferón, con bevacizumab)

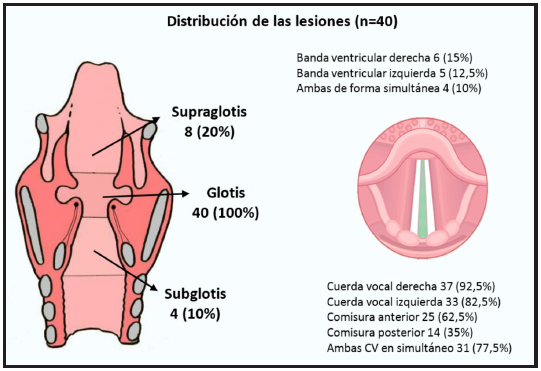

En cuanto a la distribución de las lesiones en las diferentes regiones y localizaciones, la más afectada fue la glotis en el 100% (40) de los casos, la supraglotis en el 20% (8) y subglotis en el 10% (4). En la glotis la cuerda vocal derecha se afectó en el 92,5%, la izquierda en el 82,5%, ambas cuerdas vocales en el 77,5%, la comisura anterior en el 62,5%. (Figura 6).

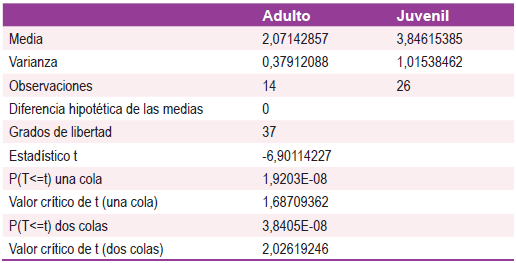

En cuanto al número de áreas afectas por las lesiones papilomatosas, el promedio de toda la muestra (40) fue de 3,34±1,274. Al analizar cada grupo por separado se encontró una diferencia significativa (p<0,05) entre el número de áreas afectas en el grupo de casos adultos (2,071±0,379) y juveniles (3,846±1,015) constatándose un mayor número de regiones afectadas en el grupo de los casos juveniles (Tabla 6).

DISCUSION

Las principales terapéuticas utilizadas en el servicio fueron la microcirugía laríngea sola y está asociada a la medicación adyuvante donde las más implementadas fueron el interferón y el bevacizumab, hallándose mejores resultados con la adyuvancia, sobre todo con el bevacizumab, en cuanto tiempo sin lesiones y número de procedimientos requeridos. 35% de los casos fueron adultos y el 65% juveniles, con una proporción de 1:1,85, esto coincide con la bibliografía internacional que establece mayor predilección por la población juvenil 20,24-28. En los casos adultos la edad fue de 22 a 70 años con un promedio de 37,14±14,94 años, la mayor parte 12 se encontraba entre la tercera y quinta décadas de vida lo cual coincide con la literatura consultada 4,8,20,21. En los casos juveniles la edad fue de 1 a 11 años con un promedio de 4,69±2,908 años, la mayor parte de casos 16 estaban en el rango de hasta los 5 años de edad, esto asemeja con la bibliografía y mayoría de series 4,18,20,29.

La población masculina representó el 65% del total de pacientes, con una proporción global de 1,85:1 con respecto a la femenina, lo cual coincide con la literatura y la mayoría de los estudios llevados a cabo 12,20,25,30.

Los síntomas fueron la disfonía en el 87,5%, la disnea en el 70% (leve en el 50% y severa en el 20%), estridor en el 20% y afonía en el 12,5%. Como la mayor parte de la literatura menciona, el principal síntoma que motiva la consulta suelen ser las alteraciones de la voz como es la disfonía con ronquera, llegando la misma a estar presente entre el 68-78% de los casos 21,31,32.

Se encontró una alta tasa de alteración en la mecánica respiratoria, lo que indica que los pacientes tardan en acudir a la consulta, los motivos por los cuales ocurre esto es algo que se debería indagar a mayor profundidad para tratar de lograr una atención de forma más precoz. Las alteraciones en la voz suelen ser de los primeros hallazgos, pero debido a la naturaleza más sutil de este hallazgo en los niños, sobre todo en menores de 3 años esto puede pasar desapercibido y por ende la consulta se suele retrasar más en comparación con los adultos y también explica el hecho que alteraciones en la mecánica respiratoria como la dificultad respiratoria o el estridor sean un motivo de consulta más frecuente que los cambios en la voz en este grupo etario 16,17.

El 100% de los pacientes presentó afectación glótica, sobre todo a nivel de las cuerdas vocales, el 20% supraglótica y el 10% subglótica; en la bibliografía las regiones más afectas corresponden a la glotis, sobre todo en las cuerdas vocales y comisura anterior debido al tipo de epitelio;16,20,30,33,34 hallazgos similares se constatan en los estudios de Kashima et al 19. quienes constataron, en su serie de más de 400 casos adultos y juveniles, afectación laríngea glótica en el 97,9% de casos. Campisi et al. encontraron afectación de la glotis en el 94,1% 12.

Se encontró una diferencia significativa entre la cantidad de regiones afectas de jóvenes y adultos, siendo mayor el número de regiones en los casos juveniles (3,846±1,015) en comparación con los casos adultos (2,071±0,379), en los casos juveniles las lesiones se suelen presentar de forma más difusa y heterogénea afectando a un mayor número de regiones, presentando una distribución más variada y difícil de predecir 16,33,30.

La malignización ocurre en aproximadamente 2% de los casos según la literatura; 32,35,36 esto se corrobora en otros estudios como el de Gutiérrez Castillo et al.36 donde, se halló una tasa de malignización del 3,4%; o en el de Quiney et al. 30 donde se reportó la malignización en el 1,79%. Estos hallazgos son comparables a la taza de malignización hallada en este estudio que fue del 2,5%.

Actualmente existen muchos estudios que analizan distintas formas y opciones terapéuticas para erradicar las lesiones de la papilomatosis, como la disección con instrumentales en frío, los láseres, microdebridadores, entre otros y si bien algunos tienen ventaja frente a otros, el éxito o los buenos resultados dependen en parte de la habilidad del operador y de la experiencia del mismo y no solo del método en sí.

El requerimiento de reintervenciones en la serie fue del 100% en los casos que no recibieron ninguna adyuvancia. En otros estudios, se constató una tasa de “curación” (sin lesiones por más de 5 años) sin recidiva del 17%, una tasa de remisión (sin lesiones visibles 2 meses o más después del último procedimiento) del 37% y una persistencia de la enfermedad en menor, igual o peor grado, en el 46% de los casos; 37 existe una diferencia entre el grado de éxito de estas series y la de este estudio al utilizar solo la resección quirúrgica, esto puede deberse al seguimiento irregular de los pacientes, la falta de adherencia a la consulta y controles por parte de los mismos, al retraso en la realización de los procedimientos cuando estos ya se encontraban indicados o eran necesarios y el menor número de casos.

En esta serie el 70% de los que recibieron interferón requirieron reintervenciones y el 66,67% de los que recibieron Bevacizumab. Existe una menor cantidad de reintervenciones y recurrencia cuando se utiliza la adyuvancia 38. Sin embargo, las tasas de control de la enfermedad alcanzados con la adyuvancia, ya sea bevacizumab o INF son bastante más elevados en otras series en comparación con los de este estudio, lo cual se puede deber a factores ya mencionados y a otros como la diferencia entre los esquemas de administración, y su uso adecuado, así como la dificultad para conseguir estos medicamentos y su elevado costo 39,40.

Al comparar los tiempos libres de enfermedad entre los adultos y jóvenes no se encontró una diferencia estadísticamente significativa (p>0,05), este hecho se debe probablemente por un lado a que la cantidad de muestras es escasa para lograr hacer una buena comparación y una diferenciación estadísticamente significativa entre ambos y a que todos estos casos no son nuevos, todos ya fueron tratados, algunos en varias oportunidades, por lo tanto, se alteró el curso de la enfermedad.

Se encontró que en la mayoría de los estudios consultados hay mayor disminución del promedio de intervenciones requeridas posterior al tratamiento con adyuvantes en comparación con la resección quirúrgica sola, así como un aumento en el tiempo sin recurrencia; esto también se constató en este estudio, lo cual es de esperarse debido al efecto beneficioso de los adyuvantes 40,41.

La comparación entre el bevacizumab y el INF es importante para saber cuál de ellos nos ofrece más ventajas y mejores resultados en el tratamiento; ambos se administran por vías diferentes, con esquemas distintos, ambas adyuvancias ofrecen buenos resultados comprobados en el tratamiento. Al comparar los tiempos o periodos libres de enfermedad de los tres grupos, se una diferencia significativa en favor de las terapéuticas que implican adyuvancia, y al comparar estas entre sí, se notó una tendencia a mejores resultados en cuanto al tiempo sin recurrencias y libre de lesiones con el Bevacizumab.

Nuestras principales limitaciones fueron la poca cantidad de casos, insuficientes para lograr una comparación adecuada, así como el seguimiento irregular de algunos pacientes y el abandono del tratamiento por parte de los mismos, para lograr una comparación estadísticamente significativa sobre cual adyuvancia es mejor se debería realizar a futuro estudios de casos y controles de mayor cantidad de muestras y con mayor tiempo de seguimiento.

CONCLUSION

La mayor parte de los pacientes correspondía a casos juveniles y el sexo masculino, provenientes del área urbana.

Las regiones más afectas por la PRR fueron en orden decreciente la glotis, supraglotis y subglotis, a nivel glótico se vieron comprometidas sobre todo las cuerdas vocales y comisura anterior, el número de regiones afectas fue significativamente mayor en la población juvenil.

Todos los pacientes acudieron a consulta por alteraciones de la voz (disfonía, afonía) en primer lugar, seguido por dificultad respiratoria en segundo lugar, esta última fue más frecuente en la población juvenil.

Las terapéuticas empleadas fueron resección quirúrgica con instrumentos fríos por microcirugía laríngea de forma aislada o asociada a la adyuvancia terapéutica (bevacizumab o Interferón).

El tiempo de recurrencia fue mayor al emplear la adyuvancia terapéutica con una tendencia favorable hacia el bevacizumab.

La malignización se presentó en uno sólo de los casos.

Contribución de los autores:

PC-FA, MC-C, OB-JL, TM-RA han participado de la concepción y diseño del trabajo, recolección y obtención de resultados, análisis e interpretación de datos, redacción del manuscrito, revisión crítica del manuscrito y aprobación de su versión final.

Conflicto de intereses: Todos los autores del presente trabajo declaran ausencia de conflictos de intereses, la financiación fue propia y la aceptación de publicación en la revista, además declaran que todos los autores han leído y aprobado el manuscrito, de que se han cumplido los requisitos para la autoría y de que cada autor opina que el manuscrito obedece a un trabajo honrado.

Fuente de Financiación: Este trabajo fue financiado por los autores. Los autores declaran no tener conflicto de intereses.