INTRODUCCIÓN

El huevo es una fuente de alimentación importante en nuestro medio, incluyendo un rango variable de productos alimentarios manufacturados. Es indispensable conocer el comportamiento clínico de la alergia al huevo para no suspender innecesariamente su consumo y conocer la forma de reintroducirlo de nuevo a la dieta, seleccionando pacientes adecuadamente, pues es una fuente de aminoácidos esenciales en la nutrición del niño y de adquisición de proteínas de alto valor biológico1).

Las guías alimentarias para menores de dos años, durante mucho tiempo recomendaron retrasar la introducción de alimentos y potenciales alergenos alimentarios en grupos de riesgo sin reales evidencias2.

Aunque la alergia al huevo en sí puede ser superada, estos niños tienen un mayor riesgo de otras enfermedades atópicas posteriores, como el asma y la rinitis alérgica, y algunos presentan a la vez otras alergias alimentarias que persisten en la vida adulta, como alergia al maní y nueces3,4,5. El objetivo del presente estudio fue describir el perfil clínico del paciente pediátrico con alergia al huevo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño, estudio de observacional retrospectivo transversal, con componente analítico. Con muestreo no probabilístico de casos consecutivos, ingresaron al estudio pacientes pediátricos con sospecha de alergia al huevo, con estudios de RAST (prueba de radio alergo absorbencia) específico para huevo, que consultaron en la Cátedra y Servicio de Pediatría, Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA), del año 2000 a 2016.Se estudiaron las variables edad, sexo, modo de nacimiento, estado nutricional, antecedentes familiares de atopia, comorbilidades y síntomas asociados, duración de la lactancia materna, edad de introducción de los alimentos sólidos en general y del huevo en particular, dosaje de IGE total. De acuerdo a este resultado se formó 2 grupos, los que tenía la prueba positiva y aquellos con prueba negativa.

El cálculo del estado nutricional se realizó como P/E para los menores de 2 años y P/T para los de ≥2 años de edad, y la interpretación de acuerdo a la curva de OMS.

Los datos fueron procesados en el programa Microsoft Excel 2013.Se utilizaron estadísticas descriptivas,las variables cualitativas se expresaron en porcentajes y las cuatitativas como medias o medianas de acuerdo a su distribución.

RESULTADOS

Fueron incluidos 116 pacientes 58 con alergia al huevo con RAST positivo y 58 pacientes en quienes no se confirmó alergia por RAST negativo.

Los datos demográficos, antecedentes familiares de atopia, estado nutricional y nacimiento por cesárea de cada grupo se encuentran en la Tabla 1.

Tabla 1 Caracteristicas de los grupos de pacientes con sospecha de alergia al huevo y según resultados de RAST N=116.

*chi cuadrado. **Test de Fisher.

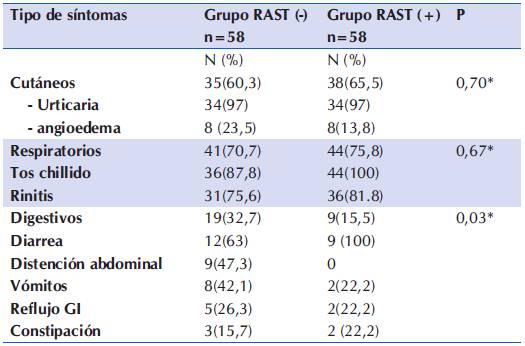

Se analizaron algunos aspectos de la alimentación y la presencia de comorbilidades alérgicas, los resultados se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2 Algunos aspectos de la alimentación y presencia de comorbilidades en ambos grupos de pacientes N=116.

Los pacientes que presentaron comorbilidades alérgicas el 72,2% (13/18) presentaban dermatitis atópica y concomitantemente el mismo porcentaje de pacientes presentaron alergia a las proteínas de leche de vaca (APLV).

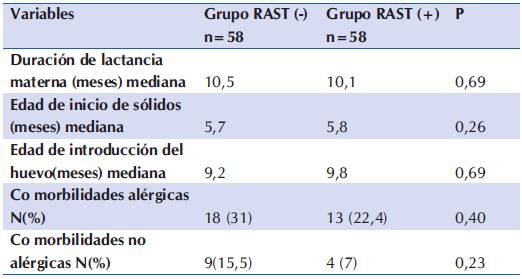

Se analizaron los principales síntomas clínicos en ambos grupos de pacientes con los resultados expresado en la Tabla 3.

DISCUSIÓN

Este este trabajo la mayoría de los niños en ambos grupos presentaron como mediana de ingesta de huevo la edad de nueve meses, esto puede justificarse además por las costumbres familiares y también por la distinta aceptación de los médicos a las guías alimentarias. Esta falta de relación aparentemente existente entre la edad de introducción del huevo y la alergia al huevo apoyaría las nuevas guías alimentarias donde se recomienda no postergar la introducción del huevo en la dieta. Al respecto, un estudio realizado en lactantes chilenos, que evaluó́ la relación entre el patrón alimentario y la presencia de manifestaciones alérgicas, no encontró́ ninguna diferencia en la temporalidad de inclusión de los alimentos sólidos entre lactantes alérgicos y controles sanos, con un cumplimiento considerable de los tiempos de inclusión recomendados (después de los 6 meses de edad) en ambos grupos7,8). A su vez, Zutavern y cols9., en un estudio prospectivo de cohorte de nacimiento mostraron un aumento del riesgo de eczema relacionado con la introducción tardía de huevos y leche. La introducción tardía de huevo mostró una tendencia a aumentar el riesgo de sibilancias en la edad preescolar. En el estudio se encontró que, en comparación con la introducción del huevo entre los 4 y 6 meses, la ingesta más tardía del mismo se asoció a riesgo más elevado de alergia al mismo (ORs], 1.6 [95% CI, 1.0-2.6] y 3.4 [95% CI, 1.8-6.5] para la introducción tardía). Por otro lado, una reciente investigación que evaluó́ la exposición temprana y regular al huevo en lactantes con eczema atópico, mostró que al año el grupo que recibió́ huevo tempranamente tuvo una menor frecuencia de diagnóstico de alergia mediada por IgE10.

Hasta hace poco, las guías alimentarias de varios países recomendaban retardar la introducción de alérgenos alimentarios (retardando la introducción de huevo hasta los un año y nueces hasta los tres años) en lactantes con historia familiar de alergia; también se aconsejaba retardar la alimentación sólida hasta los 6 meses y continuar con lactancia materna hasta el año de vida5. Estas recomendaciones han sido reevaluadas en estudios poblacionales recientes, sustentando que la práctica de atrasar la introducción de ciertos alérgenos aumenta más que disminuye el riesgo de alergia5,6.

El impacto de factores alimentarios en el desarrollo y mantención de la tolerancia oral es un área de investigación emergente en la cual los mecanismos moleculares involucrados no son del todo conocidos10,11) . Sin embargo, es claro que el efecto beneficioso en la modulación del sistema inmune del lactante guarda estrecha relación con el momento en el cual son incorporados en la dieta, tanto materna como infantil. Por tanto, las prácticas alimentarias durante el período perinatal y los primeros meses de la vida parecen ser relevantes en el desenlace futuro de un desorden alérgico8,12. Los primeros meses de vida representan una fase crítica en el desarrollo de la tolerancia oral, momento en el cual la microbiota no está́ completamente establecida y la barrera epitelial aun está en desarrollo13. La alimentación láctea, ya sea como LM o FL artificiales y el momento en el cual son incorporados los alimentos sólidos en la dieta del lactante, representan importantes factores ambientales posibles de ser modulados y que podrían contribuir a la mantención de una respuesta inmune adecuada9,13.