INTRODUCCIÓN

En la puna húmeda seca del Perú1, la baja producción ganadera se atribuye a la insuficiente disponibilidad de pastos cultivados y la degradación de las praderas naturales2. Una de las alternativas observadas para mejorar la alimentación y productividad del ganado de las familias campesinas, es mejorar el piso forrajero y manejo que influyen en el crecimiento y calidad de pastos cultivados2,3.

La alfalfa (Medicago sativa), es la especie forrajera perenne más importante en el mundo 4. La importancia de este forraje se debe a su potencial de producción y valor nutritivo, y a su utilización como forraje verde, heno, ensilado, pellets y otros5,6.

Villegas et al. (2004) indicaron que el rendimiento de un cultivo depende de factores genéticos y ambientales. Así, la adaptación y el rendimiento mayores de la alfalfa en regiones templadas son requisito para obtener los máximos beneficios económicos. Además, es necesario mencionar que la planta presenta altos niveles de proteína y minerales, así como gran palatabilidad y alta digestibilidad en un gran número de animales ovinos, vacunos, cuyes y conejos7,8.

Sanz et al., (2017), indican que el nitrógeno (N), junto con el fósforo (P), han sido descritos como los macronutrientes principales de las plantas que limita el crecimiento. Aunque el fósforo es abundante en muchos suelos, su disponibilidad para las plantas es baja. El cultivo de alfalfa requiere de suelos de elevada calidad; con pH neutro, texturas medias a livianas, buen drenaje y profundidad, con alta disponibilidad de fósforo, donde puede expresar todo su potencial productivo. No tolera los suelos ácidos, aunque se adapta a suelos moderadamente ácidos y con baja fertilidad, donde será necesario incurrir en mayores gastos para lograr un alfalfar de buena producción y persistencia 9,10.

En este contexto, en necesario investigar y conocer la producción de forraje y calidad nutricional de las variedades de alfalfa existentes en el mercado nacional en condiciones comunes de suelos, con el fin de obtener resultados que nos permita decidir y recomendar a los productores el adecuado cultivo de alfalfa. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo de investigación fue la de estudiar la producción de forraje y la calidad nutricional de tres variedades de alfalfa en la puna húmeda seca del Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación y características del lugar de estudio

El estudio se llevó acabo en el centro experimental de Casaracra perteneciente a la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, el cual se localiza en el distrito de Paccha, provincia Yauli y región Junín, formando parte de la cuenca alta del río Mantaro, entre las coordenadas 11°27´34.01´´ latitud sur y 75°57´32.99" longitud oeste, a una altitud de 3 819 m.s.n.m. Por sus antecedentes productivos, la explotación ganadera es predominante, con una temperatura media de 8° C, una precipitación media anual de 700 mm en forma variada, siendo los meses de noviembre a marzo los de mayor concentración. El escenario edáfico está conformado por suelos relativamente profundos, fuertemente ácido con un pH en torno a 4.7, pobre de carbonatos, así como de materia orgánica, mientras las concentraciones de minerales como fósforo y potasio son de 3.1 ppm y 132 ppm, respectivamente. La textura predominante es franco arenoso. El porcentaje de saturación de bases es de 54% y la capacidad de suma de cationes es de 11.45%. El tipo de vegetación es pajonal por la presencia dominante del Festuca dolichophylla, Festuca Inarticulada y Stipa ichu11.

Las variedades de estudio fueron: la WL 350 (T1), W 440 (T2) y la Brown 6 (T3), los cuales fueron instalados el 09 de febrero del 2017, con una densidad de siembra de 35 kg/ha12. Los tratamientos fueron instalados en un área de 50 m2 para cada uno, siendo para el área designado 75 gramos por tratamiento. El método de siembra fue el voleo y sin aplicación de ninguna dosis de fertilización en los tratamientos11. La cosecha de los tratamientos se realizó en un estado fenológico de inicio de floración el cual llego después de 6 meses instalado los tratamientos. El diseño experimental fue completamente al azar con tres tratamientos y dos repeticiones13,14. Para determinar las diferencias estadísticas en las medias obtenidas para las variables se realizó la prueba de Tukey al 5% 13,14, utilizando para ello la versión 9.2 del SAS Institute Inc., Cary, NC).

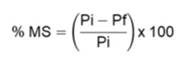

La producción forrajera se estimó en materia verde y materia seca. Para la estimación de la biomasa forrajera en materia verde (MV en kg/ha), se seleccionaron áreas de muestreo al azar utilizando un cuadrante de 1 m2, realizando 10 cortes en los 50 m2 de cada tratamiento, para luego pasar a pesar con la ayuda de una balanza electrónica de alta precisión todas las muestras que contenían las diferentes partes de las plantas (tallos, hojas y granos). Para obtener el rendimiento en materia seca (MS) en kg/ha, se utilizaron las muestras que sirvieron para estimar la materia verde, las cuales fueron llevados a la estufa a 60°C hasta obtener pesos constantes de los tratamientos (72 horas). Acto seguido se procedió a tomar los pesos y se estimó el rendimiento en MS 15. Además, para calcular el porcentaje de materia seca (%MS) del forraje, se utilizó la siguiente fórmula:

Donde: %MS = Porcentaje de materia seca Pi = Peso inicial Pf = Peso final

La calidad nutricional se determinó llevando las muestras secas de alfalfa, las cuales fueron molidas a 1mm en un molino Wiley (Arthur H. Tomas Philadelphia, PA). Para conocer los contenidos de proteína total (PC), calcio (Ca) y fósforo (P), se procedió a analizar por el método de Micro Kjeldahl, titulacion con permanganato de potasio y espectrometría con molibdato de amonio 16. El contenido de Fibra Detergente Neutra (FDN) y Fibra Detergente Acida (FDA), se estimó por la técnica de 16. Estos análisis fueron realizados en el Laboratorio de Evaluación Nutricional de Alimentos de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Producción forrajera

Materia verde

La producción de forraje para las leguminosas en el estudio realizado mostro que para la materia verde hubo diferencias significativas (p<0.05) para los tres tratamientos (Tabla 1). La variedad de alfalfa W440 (T2) y Brown 6 (T3) no mostraron diferencias significativas (p<0.05) con resultados de 2.37 kg/m2 para el tratamiento T2 y 2,13 kg/m2 para el tratamiento T3, mostrando diferencias significativas (p<0.05) con relación a la variedad WL 350 (T1).

Noli et al., (2012) estudiaron seis variedades de alfalfas a una altitud de 3600 m.s.n.m., cuya denominación son California 55, WL 625 Hq, WL Beacon, AGP - WL 350, Rebound y Joya, llegaron a producir 1,87; 1,50; 1,38; 0,58; 1,03 y 0,85 kg/m2 respectivamente en materia verde, valores menores a los obtenidos en este trabajo17. Noli et al., (2005) estudiaron tres variedades de alfalfas a una altitud de 3290 m.s.n.m., California 55 (T1), WL Beacon (T2) y WL 625 Hq (T3), las cuales mostraron una producción de 1,6; 1,7; y 1,6 kg/m2 de forraje verde, respectivamente18. Argote et al., (2003) obtuvieron resultados de 1,48; 1,45; 0,88; 0,87; 0,78; y 0,61 kg/m2 para las variedades de Rebound, Joya, California 52, Ranger, Bella Campagnola e Iside, respectivamente, los cuales fueron instalados a una altitud de 3815 m.sn.m.19 Rojas (2017) mostró resultados de producción de forraje verde de 3,83; 3,43 y 3,33 kg/m2 para la variedad de alfalfa tropical, estudio que se desarrolló a una altitud de 122 m.s.n.m.20

Tabla 1 Producción forrajera de las variedades de leguminosas (kg/m2).

| Variable | Tratamientos | ||

|---|---|---|---|

| WL 350 | W 440 | Brown 6 | |

| Materia Verde (MV kg/m2) | 1.12b | 2.37a | 2.13a |

| Materia Seca (MS kg/m2) | 0.26b | 0.44a | 0.45a |

| Porcentaje Materia Seca (% MS) | 21.85a | 18.63b | 21.02ba |

(a,b) Letras diferentes en cada columna revelan diferencias entre tratamientos (p<0.05).

Materia seca y porcentaje de materia seca (%)

La producción de forraje en materia seca mostró diferencias significativas (p<0.05) para el tratamiento T2 y T3 en referencia al tratamiento T1. La tabla 1, muestra la producción de forraje encontrado por m2 para cada variedad de alfalfa. En el análisis de porcentaje no se encontró diferencias significativas (p<0.05) entre los tratamientos T1 y T3, sin embargo, el tratamiento T2 muestra diferencias significativas con el tratamiento T1. En otros estudios de investigación como los de Noli et al., (2012), reportaron rendimientos de forraje seco de 0,45; 0,33; 0,34; 0,14; 0,23 y 0,28 kg/m2 para las variedades California 55, WL 625 Hq, WL Beacon, AGP - WL 350, Rebound para el mismo orden. En cuanto al porcentaje de materia seca (%), los mismos autores encontraron 23,8% para la variedad California 55, 22,1% en la WL 625 Hq, 24,6% en la WL Beacon, 25,4% en el AGP - WL 350, 22,3 % en el Rebound y en la variedad Joya 25,5% de materia seca17. Noli et al., (2005) en la estación experimental agraria Santa Ana del INIA a una altitud de 3290 m.s.n.m., encontraron contenidos de forraje seco de 0,48 kg/m2 para la alfalfa California 55, 0,54 kg/m2 en la WL Beacon y 0,49 kg/m2 para la variedad WL 625 Hq; los rendimientos del porcentaje de materia seca fueron de 30,18; 32,16 y 31,67 % para los tratamientos California 55, WL Beacon y WL 625 Hq.18 Argote et al., (2003), reportaron resultados de producción de forraje seco para seis variedades de alfalfa, como el Rebound, que mostró 0,48 kg/m2, Joya 0,48 kg/m2, California 52 0,29 kg/m2, Ranger 0,24 kg/m2, Bella Campagnola 0,28 kg/m2 e Iside con 0,34 kg/m2 para la zona de vida puna a una altitud de 3815 m.s.n.m.19 Rojas (2017), obtuvo resultados de producción de forraje seco de 0,83; 0,66 y 0,51 kg/m2 para la variedad de alfalfa tropical, mientras que el análisis del contenido de porcentaje fue de 21,7; 19,2 y 0,15% de contenido de materia seca20. Las diferencias de porcentaje de matera seca se deben a la edad de la planta, a mayor edad más porcentaje de materia seca (%), destacando que el estudio fue desarrollado a una altitud de 122 m.s.n.m. Al respecto, Rosado (2011) reportó resultados de producción de forraje seco de 0,25; 0,25; 0,25 y 0,30 kg/m2 para la alfalfa de acuerdo a la profundidad de siembra, que fueron de 5, 10, 15 y 20 cm respectivamente, donde se concluye que con una siembra a profundidad de 20 cm se obtiene mejor producción de forraje seco y verde21. El estudio se llevó acabo a una altitud de 2750 m.s.n.m., y obtuvo resultados relacionado con el porcentaje de materia seca (%), que arrojó 20,5% para la siembra a una profundidad de 5, 10 y 15 cm y 22,4% de materia seca en una siembra de 20 cm de profundidad.

Calidad nutricional

La Tabla 2, muestra los resultados del análisis de calidad nutricional de las variedades de alfalfa WL 350 (T1), W 440 (T2) y Brown 6 (T3), donde se observa que no se presentó efectos significativos (p<0.05) para la variable proteína total. En el estudio realizado por Capacho et al., (2018), muestran resultados de cuatro variedades de alfalfas: Moapa 69, SW 8718, SW 8210 y Cuf 101 que fueron de 21,10; 20,40; 18,83 y 19,76% de contenido de proteína para las variedades de leguminosa22. García et al., (2010) obtuvieron 23,89% 23, Basigalup (2004) encontró 23,7% de contenido de proteína 24. En otro estudio realizado por Plevich et al., (2012), encontraron 20% de proteína 25, sin embargo, los datos reportados por los autores son menores a los encontrados en nuestro estudio. Las diferencias de los resultados obtenidos pueden variar debido a muchos factores, por ejemplo, el lugar de siembra, fecha de siembra, piso ecológico, condiciones climáticas y otros26.

Tabla 2 Comparación de medias de variables nutricionales.

| Variable | Tratamientos | ||

|---|---|---|---|

| WL 350 | W 440 | Brown 6 | |

| Proteína total (PT%) | 24.76a | 24.06a | 24.37a |

| Fibra detergente neutra (FDN%) | 27.78a | 30.26a | 29.26a |

| Fibra detergente acida (FDA%) | 18.19a | 19.65a | 18.44a |

| Calcio (Ca%) | 2.24a | 1.61a | 2.01a |

| Fósforo (P%) | 0.24 | 0.23 | 0.23 |

(a,b) Letras diferentes en cada columna revelan diferencias entre tratamientos (p<0.05).

El contenido de Fibra detergente neutra (FDN) en el estudio no mostró resultados con diferencias significativas (p>0.05) tabla 2. Capacho et al., (2018) obtuvieron 49,50% en la alfalfa Moapa 69, 45,80 y 53,63% en las variedades SW 8718 y SW 8210 respectivamente, y por último la variedad Cuf 101 reportó 52,30% 22. Gonzales (2012) en su investigación informó un 51% de FDN 27, mientras que Basigalup (2004) refiere un 32,7% de FDN en un estadio de botón floral 24. De acuerdo a la NRC (2007), la dieta de rumiantes debe contener al menos de 25 a 35% de fibra detergente neutra para asegurar un buen funcionamiento del rumen, ya que ésta favorece a la producción de saliva 28. En tal contexto, los resultados de fibra detergente neutra obtenidas por el estudio se encuentran en los parámetros indicados por la NRC. El contenido de fibra detergente ácida (FDA) se muestra en la tabla 2, no encontrándose diferencias significativas (p>0.05) entre tratamientos. Capacho et al., (2018) obtuvieron para el Moapa -69 38,56% de FDA, 33,53%, para SW 8718, 40,56% para SW 8210 y 38,06% para Cuf 101 22. López (2011) reportó 30% y Cardona (2012) 29,9% de FDA 29,30. La NRC (2007) menciona que los contenidos adecuados de fibra detergente ácida van de 21% a 27% considerando este rango como ideal para los rumiantes 28. En lo que refiere a los minerales el contenido de calcio (Ca) en el estudio no mostró diferencias significativas (p>0.05) para los tratamientos. Capacho et al., (2018) reportaron resultados de 1,47; 1,66; 1,59 y 1,38% de Ca para las variedades de alfalfa Moapa -69, SW -8718, SW -8210 y Cuf -101 22. En otras investigaciones, Mora (2005) encontró 1,36 % de Ca 30, Mufarrege (2002) halló un porcentaje de Ca del 1,43% 31 y Rodríguez et al., (2013) reportaron un 0,56 % de Ca 32, valores que se encuentran por debajo de los reportados en el presente estudio. El contenido de Ca en el forraje puede variar de acuerdo a los niveles de presencia de este mineral en el suelo, el manejo del terreno y la época de corte del forraje 26. Por último, el contenido de fósforo (P) en el estudio fue, no se encontro diferencias significativas (p>0.05) entre tratamientos. Capacho et al., (2018) reportaron 0,36; 0,34; 0,37 y 0;40% de P para las variedades de alfalfa Moapa -69, SW -8718, SW -8210 y Cuf -101 22. En investigaciones anteriores, Mora (2005), halló un porcentaje de 0,27% de P 30, Urbano y Dávila (2003) 0,37% y Mufarrege (2002) 0,38% de P en la alfalfa 31,33 los cuales son mayores a los encontrados por este estudio.

CONCLUSIONES

En base a los resultados expuestos, podemos concluir que:

Que los tratamientos T2 (W 440) y T3 (Brown 6) obtuvieron mejores resultados en la producción de forraje verde y seco en comparación al tratamiento T1 (WL 350).

En lo que respecta al porcentaje de materia (%) los tratamientos mostraron diferencias significativas (p<0.05), donde el T1 fue similar al T3 y éste no mostró diferencias significativas con el T2.

En la calidad nutricional, los contenidos de proteína total, fibras (FDN y FDA) y los minerales (Ca y P) en los tres tratamientos no mostraron diferencias significativas (p<0.05), de acuerdo al análisis estadístico. El contenido de fibras obtenidas en el presente estudio es adecuado para la alimentación de rumiantes de acuerdo a los requerimientos de la NRC.