INTRODUCCIÓN

Entre 1950 y 1990, en gran parte de América Latina, se instauraron dictaduras militares interconectadas entre sí que, ejerciendo terrorismo de Estado, cometieron un sinnúmero de violaciones de derechos humanos, principalmente, contra opositores políticos o críticos al régimen. El primer país en que ocurrieron estos hechos -al menos en el contexto de las dictaduras latinoamericanas- habría sido Guatemala, entre 1963 y 1966, durante el régimen del coronel Alfredo Enrique Peralta Azurdia, quien luego de asumir su cargo dejó sin efecto la Constitución Política de la República de Guatemala de 1956 (Basaure, 2018).

Las dictaduras latinoamericanas militares respondieron, principalmente, a una coyuntura política mundial situada en la guerra fría a través de la que Estados Unidos aceptó y apoyó a estos gobiernos dictatoriales, si se centra en la cuestión política, a fin de limitar las reivindicaciones de derechos e ideológicas por organizaciones y movimientos sociales y políticos de izquierda que constituían una amenaza al status quo del capitalismo. Es por ello que Estados Unidos necesitaba afianzarse geopolíticamente en la región a los efectos de “luchar contra la amenaza rusa en el sur del continente americano, apoyando las dictaduras militares, que se sustentaron en la doctrina en mención e identificaron al socialismo y a sus seguidores, como sus enemigos” (Acosta y Landoño, p. 37, 2005).

En Paraguay el régimen dictatorial estuvo dirigido por Alfredo Stroessner quien gobernó desde 1954 hasta 1989 a través de la estructura del partido político denominado Asociación Nacional Republicana (ANR o Partido Colorado). Esta dictadura no estuvo ajena al dominio político estadounidense. Al respecto, entre 1962 y 1966, el régimen accedió a 41 millones de dólares estadounidenses que sumados a los créditos de instituciones bancarias del mismo país se elevaron a 73 millones de dólares. Otros 5.5 millones de dólares donados para ayuda militar por Estados Unidos se adicionó a la suma total de más del 5% del Producto Bruto Interno del Paraguay (Winer, 2010).

En estas dictaduras latinoamericanas, incluida Paraguay, los propios gobiernos a través de sus fuerzas represivas realizaron desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el marco de la persecución a los disidentes. Estas desapariciones “fueron una herramienta a la que se acudía para aniquilar a opositores políticos, generar temor y confusión entre sus simpatizantes y familiares, y borrar cualquier evidencia que pudiera comprometer a los gobiernos militares” (Acosta y Landoño, p. 38, 2005).

De esta manera, cualquier expresión de oposición que estuviese organizada significaba para la dictadura una lucha subversiva que “justificaba” acciones de terrorismo de Estado y que iban desde el “secuestro individual y grupal, el interrogatorio, la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales, los campos de concentración, todo en pos de subsumir a los indecisos, convertir a los “reductibles” y abatir a los “irreductibles”” (Winer, p. 124, 2010).

La gran mayoría de las desapariciones forzadas y de las ejecuciones extrajudiciales se habrían cometido contra aquellas personas que, presuntamente, integraban grupos de insurrección armada (Arnoso y otros, 2014). En relación con grupos en situación de especial vulnerabilidad, las dictaduras violaron derechos fundamentales de las personas integrantes de pueblos indígenas. Así, en este periodo se desarrolló ataques civiles y militares, incluyendo ejecuciones extrajudiciales de niños, niñas, adultos y adultos mayores (Arnoso y otros, 2014).

En ese afán el objetivo de esta investigación es describir las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales durante la dictadura stronista (1954-1989) en el Paraguay de acuerdo con el Tomo VIII, Parte 3 de la Comisión de Verdad y Justicia.

La presente investigación contiene un enfoque de derecho desde la Constitución de la República del Paraguay (Constitución) y el derecho internacional de los derechos humanos además un enfoque político a fin de dar pie a otras investigaciones que permitan conocer y aproximarse a las consecuencias de estos crímenes de lesa humanidad y sus causas.

La relevancia conceptual de este trabajo radica en que el mismo presenta los resultados del análisis cuantitativo de las desapariciones forzadas y ejecuciones realizadas en el contexto de un régimen no democrático instalado en América Latina, el Paraguay, fundamentado en un examen normativo y jurisprudencial interamericano.

METODOLOGÍA

En la investigación se utilizó un diseño documental para la búsqueda, análisis e interpretación de los datos recolectados. Se trata de un trabajo empírico con enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo considerando la caracterización que se realiza de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales estableciendo los comportamientos relacionados a los hechos y a la participación del Estado en estos mismos hechos.

En relación con las unidades de estudio, se verificaron cuatrocientos veinticuatro (424) fichas del Tomo VIII, Parte 4 del Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia (2008).

La población de la investigación se centra en las personas desaparecidas forzadamente y ejecutadas extrajudicialmente durante la dictadura stronista en Paraguay. En cuanto al muestro, el mismo fue probabilístico o aleatorio y al azar simple considerando que este “es el procedimiento en el cual todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados” (Arias, p. 84, 2006). Para el criterio de selección de la muestra se incluyen solo las personas desaparecidas forzadamente y ejecutadas extrajudicialmente durante la dictadura stronista (1954-1989) en el Paraguay de acuerdo con el Tomo VIII, Parte 4 de la Comisión de Verdad y Justicia.

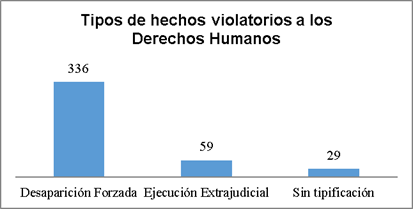

Cada persona representa una ficha y se encuentra identificada con una letra que le antecede al número de orden que le corresponde (P1, Px) de acuerdo a la lista propia elaborada, el orden que se realizó para delimitar la misma es la que utilizó la citada Comisión de Verdad y Justicia (CVJ). No todas las fichas analizadas poseen tipificación en cuanto se refiere a los Hechos Violatorios a los Derechos Humanos, de las 424: 9 no poseen tipificación, 59 poseen la tipificación de ejecución extrajudicial y 336 poseen la tipificación de desaparición forzada. El rango etario promedio de las víctimas es el de 36 años. Las fichas carecen de información en cuanto al género, por ello es imposible determinar con las variables analizadas qué porcentaje de mujeres y hombres han sido víctimas, si bien se cuenta con testimonios de familiares para la CVJ, muchas fichas carecen de los mismos. No todas las fichas analizadas poseen datos suficientes para poder determinar los motivos de detención de todas las víctimas, se encuentran incompletos, no se pueden precisar o son ambiguos en cuanto a los testimonios de familiares o testigos del hecho.

En cuanto a los indicadores de análisis de la muestra, es decir, para determinar los motivos de detención de las víctimas de diversos operativos y persecuciones políticas, se utilizaron tres parámetros: el primero, en el apartado “Datos del hecho” / “Otros datos” de manera explícita debe estar escrito el motivo de la detención; el segundo: por un análisis del hecho descrito; el tercero: en la descripción debe existir la afirmación de un hecho, no un supuesto.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se esquematizan los resultados del análisis cuantitativo de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales realizada en Paraguay durante los años de la dictadura stronista a partir del informe de la Comisión Verdad y Justicia, Tomo VIII, Parte 4.

En esta Figura se puede observar que los datos relevan que 336 casos se tratan de desapariciones forzadas, mientras que 59 casos representan ejecuciones extrajudiciales, y 29 casos que no fueron clasificados.

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 2. Nacionalidad de las personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente.

La nacionalidad de las personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente son, en su mayoría, la paraguaya con un total de 251 víctimas. En tanto que de nacionalidad argentina son 17 y combinan ambas nacionalidades unas 22 personas. En total de 4 personas son uruguayas, 2 chilena, 1 española y 1 italiana. No se puede precisar la nacionalidad de 126 personas por no contarse con los datos.

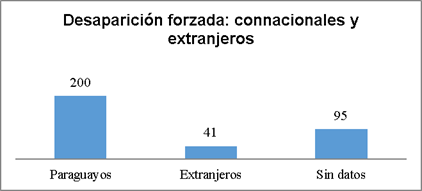

En esta figura se puede verificar que 200 personas de nacionalidad paraguaya fueron víctimas de desaparición forzada, en tanto que 41 personas eran extranjeras. No se puede precisar los datos de 95 personas.

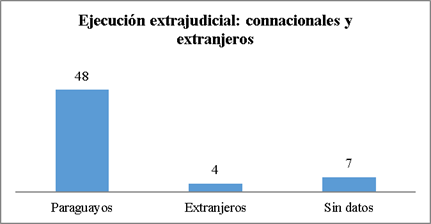

Aquí se puede observar con relación a las personas que fueron ejecutadas en forma extrajudicial por el Estado Paraguay, de las 48 personas son de nacionalidad paraguaya y 4 son extranjeros, mientras que 7 personas no cuentan con datos específicos respecto de su procedencia.

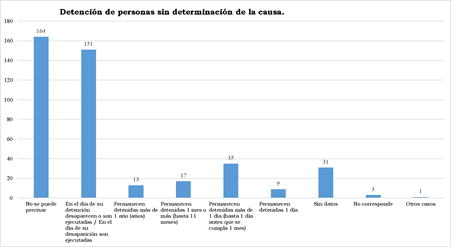

Durante la dictadura stronista las detenciones se produjeron en forma ilegal por periodos de tiempo sin que las personas conozcan la causa de su detención. En la figura se puede observar que no se cuentan datos de 164 personas que fueron detenidas por un periodo de tiempo que tampoco se conoce. Unas 151 personas desaparecieron en el día de su detención o fueron ejecutadas; 13 personas permanecieron detenidas por más de 1 año; 17 personas estuvieron detenidas 1 mes o más hasta 11 meses; 35 personas permanecieron detenidas más de 1 día hasta cumplir 1 mes; 9 personas permanecieron detenidas 1 día; 31 personas detenidas sin datos para precisa; 3 casos no corresponden a detenciones y 1 refiere a casos no vinculados a violación con los derechos humanos.

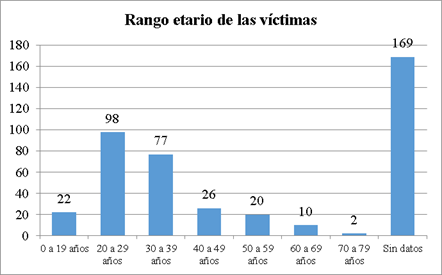

El rango etario de las víctimas va en un 22% de 0 a 19 años; un 98 porciento de 20 a 29 años; 77% son personas de 30 a 39 años; 26% personas de entre 40 a 49 años; 20% de personas entre 50 y 59 años; 10% de víctimas entre 60 a 69 años; 2% de 70 a 79 años; mientras que un 169% de personas que no se cuentan con datos específicos en el informe.

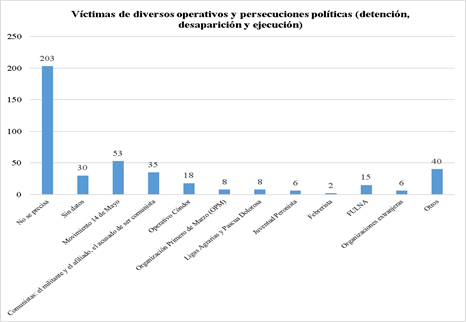

En esta figura resalta que varias víctimas formaban parte de organizaciones o estaban vinculadas un determinado movimiento político. Así, 53 personas formaban parte del Movimiento 14 de Mayo, 35 personas sindicadas como “comunista” sea en carácter de militante o afiliado o simplemente acusado de serlo; 18 personas del Operativo Cóndor; 8 personas de la Organización Primero de Marzo (OPM); 8 personas de las Ligas Agrarias y Pascua Dolorosa, 6 personas de la Juventud Peronista, 2 personas del Partido Revolucionario Febrerista, 15 personas de FULNA, 8 personas de organizaciones extranjeras, otras 40 personas de distintas vinculaciones, y finalmente 203 personas que no tenían ningún tipo de vinculación con alguna organización.

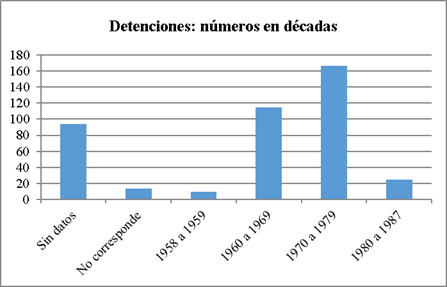

La dictadura stronista duró 35 años, en este gráfico podemos revisar que durante la década de 1958 a 1959 se tiene un porcentaje alrededor de 20% de personas víctimas de violaciones de los derechos humanos (desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales). Durante la década de 1960 a 1969 esto aumenta notablemente y se tiene un 110%, en tanto que durante la década de 1970 a 1979 es la más importante con más de 160% de víctimas, y finalmente de 1980 a 1987 se produce un descenso vertiginoso a un poco más del 22%. No se cuenta con datos en años anteriores.

Fuente: Elaboración Propia

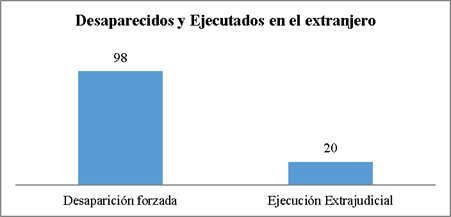

Figura 9. Desaparecidos y Ejecutados en el extranjero de acuerdo a la lista de la CVJ.

También se pudieron obtener datos de personas desaparecidas y ejecutadas en el extranjero, pero no se precisa el país. Los datos presentan que 98 personas fueron víctimas de desaparición forzada en el extranjero, mientras que 20 personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial.

Las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

En el contexto de los organismos internacionales, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) se posicionó, acertada y tempranamente, desde que las desapariciones forzadas se empezaron a conocer. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya establecía en 1976 lo que se detalla a continuación: “son muchos ya los casos que se registran de personas “desaparecidas”. Es decir, de personas que según testimonios y otros elementos de prueba han sido detenidas por autoridades militares o policiales pero cuya detención se niega y cuyo paradero se ignora” (CIDH, 1976).

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 33/1973 también era muy clara al posicionarse y dirigir a estos gobiernos el siguiente mensaje: “en el caso de informes de desapariciones forzosas o involuntarias, dediquen los recursos adecuados a la búsqueda de esas personas, y hagan investigaciones rápidas e imparciales” (ONU, 1978).

Así las cosas, al finalizar estas dictaduras los organismos internacionales de protección de derechos humanos empezaron a promulgar declaraciones, tratados y convenios sobre las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

En 1992 la ONU aprobó la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas como principios fundamentales que deben ser aplicados por los Estados considerando su rol de garante de los derechos humanos. El art. 3 de esta Declaración establece un fin preventivo en un marco de interdependencia en relación con las decisiones y medidas de carácter legislativo, administrativo y judicial que deben realizar los Estados. En cuanto a esta responsabilidad estatal, Mendieta establece que los derechos humanos “son aquellas condiciones inherentes a la naturaleza humana que, concretadas, nos permiten acceder a una vida digna, y que deben ser garantizadas y no violadas por el Estado” (Mendieta, p. 15, 2015).

Continuando con los deberes de los Estados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha desarrollado en sus distintas resoluciones y precedentes los conceptos de garantía, prevención, investigación y sanción a los responsables de ejecuciones extrajudiciales, tanto de jurisdicción nacional como internacional. De igual manera, actualmente es competencia del máximo tribunal regional, la potestad de imponer a cualquier Estado Parte, la obligación de medidas de carácter interno, como la obligación de adecuar la legislación nacional o la obligación de legislar como hecho punible; la desaparición forzada (Corte IDH, 2020).

En este orden de ideas, el sistema interamericano de protección de derechos humanos ha sido el primero en cuanto a la formulación y construcción del término reparación integral compuesto por medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción, no repetición y reparación, ésta última en el marco de la verdad y justicia (CIDH, 2021).

Catorce años después de la Declaración antes mencionada, en el 2006, la ONU proclamó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Convención sobre desapariciones forzadas), la que fue ratificada por el Estado paraguayo a través de la Ley 3977/2007, otorgándole a esta Convención, de esta manera, un rango superior a cualquier otra ley nacional a la que la Carta Magna denomina “de inferior jerarquía” conforme el art. 137 de la Constitución. En este sentido, conceptual y legalmente, la Convención define en su art. 2 la desaparición forzada como

El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la Ley.

Cabe agregar que la Corte IDH ha ido desarrollando, conceptualmente, las desapariciones forzadas a través de su jurisprudencia. Al respecto, la misma fue observando dos características fundamentales que consisten en el carácter continuado y el carácter pluriofensivo (o múltiple) de este crimen de lesa humanidad. Así, en el caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras de 1989, el máximo tribunal regional explicó que la desaparición forzada “es una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención, que los Estados Parte están obligados a respetar y garantizar” (Corte IDH, 1989). Así, por un lado, el primer elemento (multiplicidad) se refiere a que la desaparición forzada viola, sistemáticamente, varios derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana). Por otra parte, el segundo elemento (continuidad) se refiere a que la desaparición forzada es un crimen permanente y continuado mientras no se halle a la víctima.

Dentro del derecho internacional de los derechos humanos, pero en el contexto del sistema de protección regional, se cuenta con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994, la que coincide, haciendo un análisis comparativo, con la Convención de Naciones Unidas en el contenido principal de la definición, características, derechos por parte de las víctimas y obligaciones por parte de los Estados.

En este sentido, cabe agregar que el art. 3 de esta Convención Interamericana establece que este delito "será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima". Al respecto, es importante mencionar otra sentencia emblemática de la Corte IDH referente al caso de Agustín Goiburu y otros vs. Paraguay del 2006 a través del cual el propio Estado paraguayo, al allanarse a la demanda interpuesta “no se limitó a considerar los hechos como violaciones a los derechos a la vida, libertad e integridad personales, sino que expresamente las calificó como desaparición forzada de personas de carácter continuado.” Este allanamiento estatal se refirió a la violación de los artículos 4, 5 y 7 de la Convención en perjuicio de las víctimas, por su desaparición forzada hasta la fecha (Ficha Técnica de la Sentencia, Punto 18, Corte IHD).

Así, de este y otros fallos de la Corte IDH se tiene que los derechos que se vulneran - principal e interdependientemente- con la desaparición forzada son el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica independientemente a otros derechos que también pueden ser violados en este contexto. En cuanto a los derechos de los familiares de las víctimas de desaparición forzada se encuentran el derecho a acceder a la justicia, el derecho a la verdad y el derecho a la integridad personal de los familiares (Corte IDH, 2020).

Si el tema se circunscribe a la legislación nacional, la Constitución establece en su art. 5 que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El genocidio y la tortura, así como la desaparición forzosa de personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas son imprescriptibles.” Al respecto, como se puede observar, la ley suprema de la nación le otorga el carácter jurídico de imprescriptibilidad a la desaparición forzada por lo que la acción judicial contra estos actos, nacional e internacionalmente, no se extingue con el paso del tiempo. Al respecto, esta situación es fundamental para este trabajo considerando que es una investigación sobre desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales entre 1954 y 1989.

Ahora bien, a diferencia del concepto legal de desapariciones forzadas, si bien el término ejecuciones extrajudiciales no establece una definición específica en ningún tratado ni convención internacional, si existen regulaciones, observaciones y recomendaciones desde el derecho internacional de los derechos humanos hacia los Estados en cuanto a las mismas. En este marco, si se acude a la doctrina, se tiene que Hendersen realiza un estudio en el que explica que la ejecución extrajudicial se realiza “cuando se consuma la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga” (2006).

En cuanto al sistema de protección universal se tiene al Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, establecido en la resolución 26/12 del Consejo de 2014. Así también, se cuenta con la Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 2014, sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en la que el organismo internacional se centra en la lucha contra la impunidad al reiterar que los Estados “deben investigar de manera expeditiva, exhaustiva e imparcial todos los casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, identificar y enjuiciar a los responsables” (Naciones Unidas, Punto 3, 2014).

En este sentido, la justicia transicional es un concepto jurídico internacional fundamental en los países que han afrontado dictaduras militares y que buscan la reparación, en alguna medida, de las víctimas o familiares de las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Concretamente, la justicia transicional, busca “la reconstrucción de verdad, así como las posibilidades de hacer justicia y reparar material y simbólicamente a las víctimas de las violaciones masivas de derechos humanos” (Arnoso y otros, pgs. 99-100, 2014). Se agrega que, para la justicia transicional también es fundamental la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante estos regímenes.

La intervención estatal en la búsqueda de la verdad en Paraguay

En Paraguay, la Comisión de Verdad y Justicia fue el organismo ad hoc más importante creado hasta la fecha justamente en este proceso de justicia transicional y de memoria histórica. Esta institución fue establecida por la Ley N° 2225/03 con la función de investigar, así como lo establece su art. 1, los hechos que significaron o pudieron significar violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado o por agentes paraestatales entre mayo de 1954 y la promulgación de la normativa en cuestión. En ese sentido, el art. antes mencionado establece que esta Comisión tenía la función de establecer recomendaciones para “la adopción de medidas para evitar que aquéllos se repitan, para consolidar un estado democrático y social de derecho con plena vigencia de los derechos humanos y para fomentar una cultura de paz, de solidaridad y de concordia entre paraguayos” (Art. 1, Ley 2225/03).

Si bien con la caída de la dictadura en 1989 comienza, formalmente, el proceso de justicia transicional no fue hasta el 2008 en que se empieza a pensarla como una política de Estado. Esto es así ya que, hasta este año, los gobiernos que se habían sucedido habían sido del partido Asociación Nacional Republicana (ANR) conocida, coloquialmente, como “Partido Colorado”. Sin embargo, en el 2008 con el triunfo del ex presidente Fernando Lugo se constituyó un gobierno integrado por una coalición progresista de 10 partidos políticos y más de 20 movimientos sociales de izquierda, el que impulsó esta justicia transicional pero solo por cuatro años ya que no pudo cumplir con su mandato constitucional de 5 años debido a un juicio político que lo destituyó del cargo del presidente a través de un proceso en que se vulneraron derechos civiles y políticos del ex presidente. En ese sentido, la CIDH manifestó lo siguiente:

La Comisión Interamericana considera inaceptable lo expedito del juicio político contra el presidente constitucional y democráticamente electo. Considerando que se trata de un proceso para la remoción de un Jefe de Estado, es altamente cuestionable que éste pueda hacerse respetando el debido proceso para la realización de un juicio imparcial en tan sólo 24 horas. La Comisión considera que el procedimiento seguido afecta la vigencia del Estado de Derecho en Paraguay (CIDH, 2012).

Arnoso y otros (p. 101, 2014) establecen que solo con el triunfo de Fernando Lugo, “el país inició su verdadero proceso de transición, aunque fue posteriormente alterado por su destitución y la vuelta al poder del mismo Partido Colorado en 2012”. De hecho, los legisladores de este partido político fueron determinantes ya que votaron por la destitución de Fernando Lugo.

En cuanto a los procesos de Memoria, Verdad y Justicia, si se toma la línea de tiempo transicional entre 1989 y 2009, se tienen dos paradigmas en cuanto a políticas públicas realizadas a los efectos de trabajos de investigación, así como de acceso a la información pública. La primea de ellas se refiere a la instalación del Centro de Documentación por la Corte Suprema de Justicia en 1993 a raíz del descubrimiento de los Archivos del Terror en 1992, un hito que inclusive se celebró regionalmente considerando que los datos trascienden una información de ciudadanos paraguayos ya que se extiende a perseguidos políticos de otros países de la región que pasaban por estas dictaduras militares.

La segunda de ellas se refiere a la creación de la Comisión de Verdad y Justicia antes mencionada, en el 2003, cuyo informe final fue dado a conocer en el 2008 (Centro de Derechos Humanos, 2011). Como se detalló minuciosa y precedentemente, los resultados de esta investigación están centrados en el Tomo VIII de este informe final como fuente documental fundamental considerando que, en el mismo, a partir de la pág. 423, se encuentran las fichas de los desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente durante el régimen (CVJ, 2008).

Se puede observar que desde 1989 las políticas públicas en el marco de la Memoria, Verdad y Justicia en Paraguay han sido muy escasas por lo que es fundamental avanzar hacia su fortalecimiento ya que la justicia transicional tiene como unos de sus principales objetivos “evitar la aparición de la violencia en el futuro y recuperar la confianza institucional vulnerada en el período de violencia política” (Arnoso y otros, p. 100, 2014).

Es importante agregar que, en el marco de la justicia transicional, algunas medidas consisten en las siguientes: asistir a los familiares de las víctimas en cuestiones relacionadas con la salud mental como ser terapia psicológica y psiquiátrica, gratuitamente. En cuanto a políticas de memoria se deben establecer monumentos que recuerden a las víctimas desaparecidas, todo esto para impactar en la conciencia del pueblo. Otra acción fundamental establecida por el organismo regional de protección de derechos humanos es la educación en derechos de los funcionarios públicos. Así también, el acceso público a información sobre los desaparecidos forzadamente y los ejecutados extrajudicialmente es muy importante para analizar estos hechos más detalladamente lo que facilitará investigaciones sobre este tema, así como la formulación de políticas públicas (Sersale di Cerisano, p.132, 2013).

Se agrega que la promoción de una cultura de paz y derechos humanos a toda la ciudadanía, permanente y sistemáticamente, es trascendental para un país como Paraguay en el que sigue muy vigente la imposición cultural del populismo penal, la mano dura y la criminología mediática (Mendieta, 2014).