INTRODUCCIÓN

Se define la fístula como una comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas, es decir entre dos órganos huecos o entre un órgano hueco y la piel1.

La mayoría se produce como complicación de cirugías previas; el 20-30 % son secundarias a enfermedad de Crohn por aparición espontánea; otras causas menos frecuentes son los cuerpos extraños, radiación, patología infecciosa como la tuberculosis o elActinomyces, neoplasias, etc.

Los factores predisponentes para la aparición de una fístula postoperatoria son: malnutrición, inmunosupresión, heridas traumáticas, infección y los procedimientos de emergencias2.

La fístula enteroatmosférica es una entidad infrecuente que surge habitualmente como una complicación de la cirugía abdominal. Se define como la comunicación entre la luz intestinal y la superficie de una herida abdominal abierta; se asocia con alto grado de morbimortalidad e importante deterioro de la calidad de vida; su incidencia es del 10 % en pacientes con abdomen abierto posterior a una peritonitis o un síndrome compartimental y de hasta 55 % en pacientes con sepsis abdominal. La mortalidad de la misma en algunas series es cercana al 40 %. Su tratamiento supone un reto para el cirujano y conlleva un consumo importante de recursos humanos, económicos y prolongada estancia hospitalaria3.

Para la clasificación de las fístulas se tienen en cuenta varios parámetros: a) Según el débito: Bajo: menor a 250 cc /día; Mediano: 250 a 500 cc/día; Alto: mayor a 500 cc/día. B) Según la ubicación: esofágicas, gástricas, duodenales, yeyunales, ileales, colónicas, rectales. C) Según el trayecto: Corto: menor a 2 cm; Largo: mayor a 2 cm. D) Según la existencia o no de cavidad intermedia. E) Según etiología: iatrogénica, traumática, infecciosa, inflamatoria, por cuerpo extraño, malignas4.

Las fístulas que aparecen dentro de los 7 a 10 primeros días postoperatorios se cree que son secundarias al fallo de la anastomosis debido a tensión en las suturas, inadecuado aporte sanguíneo, técnica inapropiada, lesión intestinal no reconocida durante la disección o el cierre de la pared abdominal. Las cirugías relacionadas con procesos oncológicos, enfermedad inflamatoria intestinal y resección de bridas intestinales son las que más comúnmente preceden a la formación de fístulas5.

Las cirugías con mayor relación a la aparición de fistulas son aquellos realizadas de forma urgente, para los cuales el paciente no tiene una buena preparación preoperatoria y/o cuando el estado nutricional del paciente es crónicamente deficiente6.

La aparición de contenido intestinal a través de la herida o a través de un drenaje nos da el diagnóstico inicial de fístula enterocutánea o enteroatmosférica; no obstante, el diagnóstico definitivo se realizará tras la demostración de una conexión anormal entre el tubo digestivo y la piel o la herida7.

La tomografía computarizada (TC) de abdomen sería la primera opción porque evidencia la anatomía de la fístula, demuestra la existencia de abscesos abdominales o colecciones asociadas, áreas de obstrucción intestinal distales a la fístula, etc7.

En los casos en los que existan dudas clínicas o con la TC podemos recurrir a estudios gastrointestinales con contraste (tránsito intestinal o enema opaco). Como alternativa en los casos bien establecidos que no existen datos de sepsis asociada, podemos recurrir a fistulografía inyectando contraste hidrosoluble en el trayecto fistuloso a través del orificio externo para descartar que existan tramos de obstrucción intestinal a nivel más distal, pero esta técnica raramente nos permite identificar el origen específico8.

Para el tratamiento se deben tener en cuenta parámetros como: A) Balance de líquidos y electrolitos: restauración rápida de volumen intravascular de acuerdo al estado del paciente. B) Uso de hormonas y medicamentos: la somatostatina es una hormona endógena que reduce la secreción entérica, aumenta la absorción de agua y electrolitos e inhibe la secreción exócrina pancreática. El gasto se puede disminuir utilizando agentes antisecretores de la mucosa asociado al aporte de alimentos de bajo residuo. C) Los cuidados de la piel que rodea la fistula, debe dirigirse un canal para recoger las secreciones o puede utilizarse un sistema de presión negativa en caso de laparotomía alrededor de la fístula. D) Soporte nutricional: en todos los casos se preferirá utilizar la vía enteral (parcial o total) y la vía de nutrición mixta a la vía de nutrición parenteral total, siendo necesario esta última solamente en los que tengan contraindicaciones absolutas de utilizar la vía enteral9.

Existen escasos estudios publicados sobre este tema a nivel nacional, por lo cual este estudio aportará datos útiles en el ámbito investigativo, es de suma relevancia debido al alto impacto en la capacidad laboral y social que representan las fístulas postoperatorias, patologías quirúrgicas muy complejas que requieren intervención multidisciplinaria adaptada para cada caso, por lo que se ve la necesidad del correcto manejo para lograr la recuperación de los pacientes y evitar complicaciones posteriores. Es nuestro objetivo determinar esa experiencia en el Servicio de cirugía general del Hospital Nacional de Itauguá durante los últimos 5 años.

METODOLOGÍA

Estudio observacional descriptivo retrospectivo de corte temporal transversal en pacientes internados en el Servicio de cirugía general del Hospital Nacional de Itauguá con diagnóstico de fístula enterocutánea o enteroatmosférica. Se incluyeron pacientes de ambos sexos entre 16 a 90 años de edad durante el periodo enero 2017 a enero 2022 con el diagnóstico planteado. Se excluyeron pacientes que no cuentan con datos completos en la historia clínica y/o no se halla en archivos de historias clínicas al momento de la recolección de datos, así como pacientes con diagnóstico de fístula de origen biliar. Para la recolección de datos se diseñó un instrumento recolector de datos en donde se incluyeron todas las variables, los datos fueron obtenidos del servicio de estadísticas más las fichas clínicas de los pacientes estudiados. Los datos fueron registrados en el programa informático Microsoft Office Excel 2010 y fueron resumidos según la naturaleza de las variables.

RESULTADOS

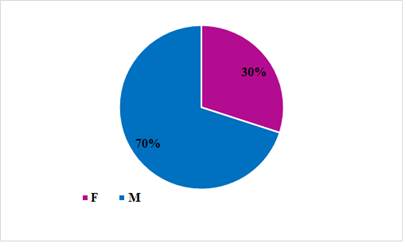

En el periodo 2017 al 2022 encontramos, el departamento de estadísticas del hospital, 30 casos de pacientes con diagnóstico de fístula enterocutánea o enteroatmosférica, De la muestra final obtenida, el 70 % fueron hombres (Gráfico 1), la edad promedio fue de 49,6 años.

En cuanto a los días de internación, el promedio fue de 28,6 días. Respecto a motivos de consulta se resume en (Tabla 1)

Tabla 1: Motivos de Consulta

| Motivo de consulta | Calidad de paciente |

|---|---|

| Secreción fecaloide por herida o cicatriz operatoria | 5 |

| Secreción seropurulenta | 25 |

| Total | 30 |

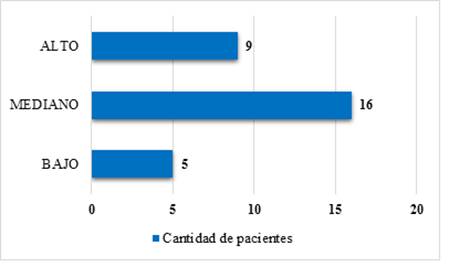

Del total, 13 requirieron el uso del sistema de aspiración al vacío para el manejo de los fluidos secretados por periodos de tiempos diferentes según criterio de los tratantes y cambios con lavados en el lecho según la evolución de la herida, la prevalencia de tipo de fístula fue la de mediano débito (Gráfico 2), el promedio de débito fue de 334 cc/día teniendo en cuenta el total de los casos y solo 7 pacientes fueron trasladados a la Unidad de Cuidados Intensivos.

El 100 % de los casos recibió antibioticoterapia, siendo de mayor prevalencia el uso de la combinación: ciprofloxacina + metronidazol (60 %), en el resto de los casos se rotaron a antibióticos de mayor espectro según sea el caso o la complicación. A pesar que el 77 % (n = 23) de los pacientes presentaron hipoalbuminemia, solo 13 pacientes recibieron nutrición parenteral y aplicación de octeótride subcutáneo como parte de la terapéutica, en principio por el estado nutricional y el tipo de fístula del paciente.

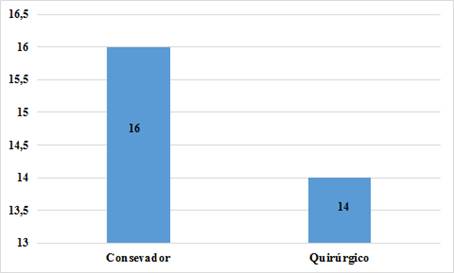

En la mayoría de los casos la terapéutica fue conservadora, solo 14 pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente como tratamiento de la fístula, de los cuales 4 de ellos obitaron en nuestro nosocomio en su postquirúrgico, y los demás fueron dados de alta con indicación de seguimiento. La técnica quirúrgica mayormente utilizada fue: laparotomía + liberación de adherencias e identificación de la fístula + resección intestinal + anastomosis terminoterminal + drenaje exteriorizado por contrabertura (Gráfico 3).

Los hallazgos intraoperatorios fueron descriptos de manera muy variable, en su mayoría fistulas únicas, siendo la porción intestinal más afectada el yeyuno. En 8 del total de casos la afección fue colónica (Tabla 2), 3 de ellos con antecedente de colitis ulcerativa.

Tabla 2: Porción intestinal afectada en las fístulas.

| Porción intestinal afecta | Cantidad |

|---|---|

| Colon | 8 |

| Intestino Delgado | 22 |

| Total | 30 |

En cuanto a los antecedentes clínico-quirúrgico de los pacientes existe gran variabilidad de casos, siendo en su mayoría postoperados de oclusión intestinal mecánica alta por bridas/adherencias o postoperados de peritonitis aguda de origen apendicular, 2 de los cuales quedaron con abdomen abierto tras su primera intervención por criterio del cirujano para posteriores lavados abdominales.

Del total de casos 6 de ellos (20 %) tuvieron antecedente de fístula sobre la anastomosis o posterior a la dehiscencia de la misma, 3 de los cuales quedaron con abdomen abierto (que se corresponden con los casos de fístula entero atmosférica), 4 fueron intervenidos quirúrgicamente, 2 fallecieron posteriormente. Todos los casos con abdomen abierto se encontraban contenidos por “bolsa de Bogotá” con lavados programados cada 48-72 hs.

Llama la atención un único caso con antecedente de postoperado de absceso del psoas lado derecho, que posteriormente se complicó con peritonitis aguda generalizada y evisceración grado III. En general el seguimiento de los pacientes al alta fue pobre.

DISCUSIÓN

Diferentes estudios en la actualidad han demostrado la importancia de comprender y poner en práctica el correcto manejo de las fístulas enterocutáneas/enteroatmosféricas por los cirujanos. Su relevancia radica en que estos pacientes son de sumo cuidado y atención diaria desde el punto de vista clínico, nutricional y prequirúrgico en caso de ser necesarias reintervenciones. Son una temida complicación del postoperatorio de cirugía abdominal que se asocia a complicaciones hidroelectrolíticas y ácidobase importantes, con grados variables de desnutrición y elevada morbimortalidad.

El tratamiento quirúrgico estará indicado solo en situaciones particulares, el tratamiento inicial debe ser conservador10,11.

Noori reportó una serie con resultados similares a los nuestros, donde la edad media fue de 53 años12.

Un estudio cubano del año?, estudió en 4 años 28 pacientes, la edad media fue de 49 años. A diferencia de nuestros resultados su frecuencia fue mayor en el sexo femenino (53,57 %). El 78,57 % de los pacientes fueron intervenidos con carácter urgente y 25 % tuvieron diagnóstico operatorio de oclusión intestinal mecánica por bridas seguida de la oclusión por tumor de colon izquierdo (17,86 %). Las fístulas de intestino delgado y de bajo gasto prevalecieron en la serie que se corresponde con lo reportado en la literatura y con nuestro estudio13.

Otro estudio paraguayo en el HCIPS se encontró prevalencia en hombres (62 %) como nuestra serie; con una población de 52 pacientes con un promedio de 56 años, a diferencia de nuestro estudio la localización más frecuente de aparición de fue en colon (46,15 %) con gasto predominante alto en 63,46 %. Se vio que la laparotomía tanto exploratoria como terapéutica fue el procedimiento quirúrgico más prevalente con 23,08 %14.

Coincidimos con los demás estudios en que la mayoría de casos son secundarios a procedimientos quirúrgicos gastrointestinales de urgencias, casi siempre laparotomía por oclusión intestinal, dehiscencia de anastomosis o abdomen agudo quirúrgico, donde podemos mencionar que se presentaron en nuestro estudio casos de peritonitis de origen apendicular, diverticular etc. No constatamos lesiones yatrogénicas.

El tratamiento más difundido actualmente consiste en reducir las secreciones gastrointestinales al orificio fistuloso y la supresión de la ingesta y la administración de drogas antiexocrinas, como la somatostatina y su análogo sintético el octeótride15,16.

Este mismo criterio es tomado en cuenta en nuestro hospital estudiado, llevando a cabo el uso de bolsa de Bogotá en los abdómenes abiertos con lavados programados, el uso diario concomitante de octeótride subcutáneo ( único con el que cuenta este ente), la administración de nutrición parenteral y/o enteral según sea la situación con el seguimiento diario por nutricionistas y/o nutriólogos y así también evaluaciones periódicas o según necesidad de clínicos y/o infectólogos pues estos pacientes son muy vulnerables a la adquisición de infecciones y a desequilibrios hidroelectrolíticos.

La aplicación del vacío en el abdomen abierto es altamente efectiva en la aspiración de secreciones tóxicas y en la prevención de adherencias entre el intestino y la pared abdominal. Además, reduce la retracción y preserva la integridad de la fascia en tanto no requiere de suturas. Es actualmente uno de los métodos más utilizados en el manejo del abdomen abierto, siendo especialmente recomendado por la Comisión Mundial del Compartimento abdominal (WSACS)17).. Entre sus desventajas cabe destacar que algunas publicaciones han señalado un aumento en la incidencia de más fístulas enteroatmosféricas18. Pero así también esta teoría ha sido rechazada por una mayoría de estudios sobre el tema19,20.

La utilidad de la presión negativa tópica ya ha sido demostrada. En fístulas sin protrusión mucosa, el cierre espontáneo es posible cuando el déficit intestinal es bajo, mientras que en las de alto débito o con protrusión mucosa se direcciona el contenido intestinal hacia la fuente de aspiración; esto evita el trauma químico de la herida turbulenta, permitiendo la granulación y cicatrización de esta última21,22.

En nuestro estudio constatamos que 20 %6 de los casos tuvieron antecedente de fístula sobre la anastomosis o posterior a dehiscencia de la misma, 3 de los cuales quedaron con abdomen abierto (que se corresponden con los casos de fístula entero atmosférica), 4 fueron intervenidos quirúrgicamente, 2 fallecieron posteriormente; que fue mucho menor comparado a un estudio de Martínez y et al. donde 33 % la localización de la fístula fue en la anastomosis, en 67 % hubo cierre espontáneo, en 10 % cierre quirúrgico y otros 10 % fallecieron. En la mayoría de sus pacientes fueron secundarias a dehiscencia de la anastomosis realizada para la reconexión intestinal23.

Es oportuno mencionar que a pesar de las variaciones en los resultados de las series esta patología no tiene una relación directa con el sexo, el grupo etario más frecuente en todos los estudios corresponden al adulto y/o adulto mayor y se puede argumentar que la disminución de la capacidad de reparación de tejidos disminuye al avanzar la edad24.

Podemos comparar otros estudios con nuestra casuística, como la de Cárdenas y otros25) encontraron con respecto al sitio anatómico de filtración intestinal: 48 % con el yeyuno-íleon (altas), un 42 % con el colon (bajas), 10 % con el duodeno. En tanto que Pérez R. en Perú reportó un 47,19 % por apendicitis aguda como diagnóstico operatorio más frecuente, seguido de oclusión intestinal mecánica por bridas y adherencias26,27.

En una serie paraguaya en el Hospital de Clínicas, se presentan 20 pacientes con fístulas colocutáneas en 10 años, la edad promedio fue de 48 años, 13 pacientes fueron masculinos. Los motivos de consulta fueron: salida de secreción fétida por herida operatoria; vómitos en 19 pacientes y vómitos fecal en 1 paciente; 19 fueron posquirúrgicas y prevalecieron las de bajo a mediano débito. En todos se inició tratamiento conservador (control de la fístula, combate de la sepsis y mantener el soporte nutricional), 3 pacientes también recibieron alimentación parenteral total, 11 pacientes cerraron sus fístulas con esta terapéutica, en el resto se recurrió al tratamiento quirúrgico, en 3 pacientes se realizó resección intestinal más anastomosis terminoterminal y en 4 pacientes se realizó fistulectomía y cierre del orificio intestinal. Tuvieron 3 óbitos a causa de sepsis incontrolable28.

En otro estudio paraguayo Cardozo y et al. constataron 14 casos de abdomen abierto en el periodo de 2 años, la edad promedio fue de 49 años, y el 79 % fueron del sexo masculino, todos estuvieron en Unidad de Cuidados Intensivos, con un promedio de 15 días. Las complicaciones encontradas: pacientes con fistula intestinal 21,4 % y óbitos 21,4 %. En 7 pacientes se utilizó en forma concomitante el sistema de aspiración al vacío29.

Como limitaciones mencionamos el universo pequeño y el tipo de estudio unicéntrico, que podría limitar la extrapolación de los resultados. Además de la pérdida de varias fichas del archivo del hospital, las cuales no contamos como parte de la casuística.

CONCLUSIÓN

Ante la aparición de las fístulas, es fundamental realizar un manejo adecuado a base de un conjunto de acciones y cuidados que son indispensables para la recuperación del paciente.

El riesgo de formación de una fístula intestinal posoperatoria es mayor cuando el paciente está malnutrido o mal preparado. Los diferentes autores consultados sobre el tema ofrecen datos muy variables, pero casi todos coinciden en que las cirugías urgentes son las más prevalentes24.

Luego de establecido el diagnóstico, el tratamiento debe dirigirse a controlar la sepsis, nutrir y estabilizar al paciente para favorecer el cierre espontáneo o prepararlo para una eventual cirugía. En la actualidad para lograr un buen estado clínico del paciente que debe afrontar una operación compleja y mejores resultados se sugiere la cirugía definitiva luego de al menos 4 a 6 meses de tratamiento médico30.

En ocasiones ese plazo es insuficiente y no debe someterse si no se encuentra libre de sepsis y nutricionalmente recuperado, aunque aguardar largo tiempo puede ser difícil en pacientes con complicaciones derivadas o por factores que los hacen vulnerables (edad avanzada, enfermedades concomitantes, etc.) a sepsis, desequilibrio hidroelectrolítico y desnutrición (las tres principales complicaciones) y antecedentes de hospitalizaciones prolongadas23.

También se considera que la inflamación peritoneal, que es máxima durante el primer periodo, dificulta técnicamente el abordaje y hace la enterolisis más riesgosa. En los casos que requieran apoyo nutricional postquirúrgico se puede realizar una yeyunostomía para tales fines1. Como es de esperar el tratamiento quirúrgico presenta morbimortalidad importante.

El gasto de la fístula en 24 horas tiene valor pronóstico importante para el cierre y la mortalidad. Como en nuestra casuística, el índice de cierre espontáneo es mayor en pacientes con gasto menor de 500 ml/día (bajo/mediano débito)23.

Hemos encontrado pocas publicaciones que mencionan el manejo del abdomen abierto contenido con Bolsa de Bogotá, la cual también la utilizaron en nuestro nosocomio estudiado, es una técnica simple para nuestro medio, con material de bajo costo como el polietileno y otros materiales disponibles en los hospitales públicos, y lo más importante es que con esta técnica se obtienen resultados satisfactorios.

Se concluye con este trabajo, que en cuanto al manejo de estos pacientes lo más importante es la instalación de un tratamiento sistematizado para obtener los mejores resultados en ellos. Los cuidados postoperatorios deberán extremarse para evitar complicaciones locales o sistémicas que son muy frecuentes.