INTRODUCCIÓN

En sociedades modernas, la educación es un eficiente mecanismo para el desarrollo, crecimiento y progreso de las comunidades y las personas. Con más y mejor educación, los países pueden reducir sus niveles de pobreza, desigualdad y brechas entre sectores sociales (Psacharopoulos & Patrinos, 2018), lo cual repercute positivamente sobre el bienestar subjetivo y la calidad de vida de la ciudadanía (PNUD, 2018).

En este contexto de amplia demanda poblacional por más y mejor educación que opera en un horizonte de oferta de matrícula acotada, los Estados desarrollan diversos sistemas de admisión a la educación superior. En el caso chileno, este proceso se verifica a través de un mecanismo de selección que ordena a los postulantes en alguna de las carreras de su elección, en razón del número de vacantes de la oferta programática de las 41 instituciones de educación superior que participan del Sistema Único de Admisión (SUA). Este puntaje de postulación se calcula sobre la base de un conjunto de ponderadores que consignan, por un lado, el desempeño evidenciado en la trayectoria escolar y, por otro, el rendimiento alcanzado en los test estandarizados de matemática y lenguaje, aplicados de forma centralizada todos los años (MINEDUC, 2019).

Si bien este sistema de selección universitaria opera sobre la base de criterios únicos, conocidos y objetivos, su funcionamiento no ha estado carente de críticas en tanto correlacionar fuertemente con el nivel socioeconómico del alumnado, inhibiendo las posibilidades de acceso a estudiantes educados en contextos vulnerables. Para hacer frente a esta situación, junto con expandir la cobertura de la matrícula, se ha procurado promover políticas de inclusión educativa entre grupos socialmente postergados (Alves et al., 2022). Las universidades han implementado diversos sistemas de incentivo y apoyo para estudiantes socioeconómicamente vulnerables, consistentes en bonificación de puntaje a egresados de escuelas públicas, programas de becas, asignación de cuotas o cupos especiales de admisión (Dias-Lopes, 2017); todo esto con el objetivo de garantizar una mayor igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en la educación superior.

Este tipo de medidas, que la literatura especializada denomina políticas de acción afirmativa, son aplicadas y documentadas en varios países desde hace casi un siglo (Zapata, 2020) y, compartiendo la preocupación por facilitar el acceso de grupos marginados y/o subrepresentados a la educación superior (Da Silva & Ocoró, 2017; Lloyd, 2016), se caracteriza por asignar cupos especiales de admisión, bonificación de puntajes y acompañamiento académico, además de prestaciones y asesoría psicosocial. No obstante lo anterior, en el contexto latinoamericano estas acciones han tenido un despliegue más tardío, ello a pesar de los históricos altos niveles de desigualdad en términos de ingreso y participación en la matrícula de educación superior que evidencian los grupos más postergados (Brito et al., 2019; Briones & Leyton, 2020).

Las políticas de acción afirmativa se fundamentan en el principio de que el talento académico está homogéneamente distribuido entre las distintas capas sociales y no reconocería diferencias entre etnias, culturas o sexo (UNESCO, 2015; Gil-Llambías et al., 2019), siendo deber del Estado brindar las condiciones adecuadas para que este talento se despliegue. En consecuencia, el Estado con estas medidas de inclusión actúa como garante de la igualdad, al corregir los socialmente segmentados hándicaps de entrada y, por su intermedio, fortalece la eficiencia y eficacia de los mecanismos de selección basados en el mérito (García-Huidobro, 2006; Seoane, 2006).

A pesar de lo expresado en el párrafo anterior, el desarrollo de las políticas de acción afirmativa ha encontrado sus detractores, así como evaluaciones críticas que apuntan tanto al bajo impacto generado como a los efectos negativos derivados de su implementación, sosteniendo que subvierten el principio de igualdad en tanto facilitan el acceso de unos en detrimento de otros, quienes, teniendo las credenciales académicas, deben competir por la misma plaza con reglas del juego más restrictivas (Fischer & Massey, 2007; Jara-Labarthé, 2018).

En contraposición, pero sobre la misma línea argumental, se sostiene que estas medidas al promover la incorporación de sectores de bajos ingresos a la educación superior, establecen una mayor igualdad política y social en un contexto de desigualdad material evidente. En este sentido, el trato diferencial mediante la acción compensatoria, en lugar de vulnerar el principio de igualdad jurídica de todas y todos en tanto ciudadanos que comparten un mismo territorio, más bien lo garantiza, por cuanto hacer frente a la misma desigualdad precisa de tratamientos desiguales. En efecto, los sistemas de admisión universitaria, a pesar de sus múltiples modificaciones a sus baterías de test y diferenciada calibración de los factores de ponderación para el correcto ordenamiento de múltiples candidatos en un contexto de oferta restringida, no logran subsanar su estructural sesgo de clase (Bernasconi, 2015; Diaz et al., 2019).

Los estudiantes de grupos socialmente más postergados tenderán a registrar comparativamente peores puntajes, principalmente porque han tenido una formación educativa de peor calidad y presentan determinados hándicaps de entrada que la experiencia educativa y su currículum formativo, nominalmente universal, no han logrado compensar (Gil-Llambías et al., 2019; Rodríguez & Padilla, 2020). Por lo tanto, distinguir y beneficiar a grupos históricamente afectados por mecanismos de discriminación es una estrategia no solo moralmente pertinente, sino que también socialmente efectiva para alcanzar la igualdad de oportunidades (Crenshaw, 2006; Seoane, 2006).

Otras críticas apuntan a que, dada la alta competencia y demanda por ingresar a las universidades, el sistema de cuotas especiales ha crecido de forma muy marginal (Lloyd, 2016), con el añadido de que habría significado una pérdida en la calidad de la enseñanza en las universidades donde este sistema fue puesto en práctica (Gentili, 2006; Valente & Berry, 2017). En efecto, por sobre las debilidades métricas o predictivas que pudieran tener los mecanismos de admisión universitaria basados en test estandarizados, los bajos resultados observados en estas pruebas son expresión de los vacíos curriculares del postulante universitario (Fernández-Mellizo & Constante-Amores, 2020), hándicaps de entrada difíciles de superar, particularmente en programas académicos que se suponen más exigentes y demandantes. Si bien esto no se explica por una falta de habilidades y competencias per se de los mismos estudiantes educados en contextos vulnerables, por cuanto es resultado de un sistema educativo de calidad segmentada y que discrimina sobre la base del capital económico y cultural de las familias, lo cierto es que entraba una dificultad no menor para las instituciones a objeto de mantener adecuados índices de retención, promoción, rendimiento y titulación oportuna de su alumnado. En síntesis, con una promoción del ingreso especial sin mayores resguardos se corre el riesgo, por un lado, de frustrar los deseos de una trayectoria académica exitosa en estos estudiantes y, por otro, alterar negativamente los índices de eficiencia interna de instituciones y programas.

Además, en tanto medida simplemente remedial, reafirma el carácter subsidiario del Estado en materia educativa y no pone en cuestión la necesidad de modificaciones estructurales al modelo. En tal sentido, la política de acción afirmativa operaría en una lógica gatopardista que realiza cambios secundarios y correcciones menores que, a través de estrategias comunicacionales bien articuladas, instala la ilusión de cambios significativos y de alto impacto (Williamson, 2013).

En lo que a Chile refiere, si bien la historia reciente reconoce un conjunto de iniciativas y programas que han promovido la admisión especial para estudiantes talentosos provenientes de colegios vulnerables (Cooper et al., 2019; Gil-Llambías et al., 2019), es a partir del año 2014 en que estas políticas de acción afirmativa alcanzan un mayor apogeo y cobertura nacional mediante el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE). Como forma de procurar restituir el derecho a la educación y hacer frente a la profunda segmentación que caracteriza al sistema educacional chileno, este programa contempla cupos supernumerarios a la admisión regular para estudiantes de buena trayectoria escolar, pero educados en contextos de vulnerabilidad (MINEDUC, 2015; Baeza et al., 2018).

En atención a que los test de admisión universitaria correlacionan con componentes de capital sociocultural del alumnado, esta nueva modalidad de admisión busca corregir dicho sesgo al no contemplar el resultado de estas pruebas en el algoritmo de cálculo del puntaje de ingreso del alumno vía cupo especial (MINEDUC, 2015; MINEDUC, 2021). Por otra parte, a través de un convenio del Ministerio de Educación con las universidades participantes, esas deben brindar a los alumnos seleccionados un acompañamiento académico y psicoeducativo que les permita enfrentar los desafíos que la educación superior demanda (Herrera & Rosales, 2019).

Atendiendo a lo anterior, esta investigación tiene por propósito caracterizar los atributos de la oferta y de la demanda que participan de la política de inclusión educativa. Por un lado, perfila los atributos distintivos de la oferta programática de las instituciones que contemplan, dentro de sus vacantes regulares, cupos de admisión especial o cupos supernumerarios y, por otro, analiza los perfiles socioeducativos del alumnado que accede a esta modalidad de admisión especial. Todo ello a objeto de evidenciar la contribución que estas propuestas de acción afirmativa o de cupos especiales hacen a la inclusión social e igualdad de oportunidades.

METODOLOGÍA

Diseño

La investigación emplea un conjunto de indicadores para describir el comportamiento de los cupos de admisión especial, vacantes que las instituciones que participan de la oferta regulada por el sistema de selección y admisión universitaria chileno asignan como supernumerario o sobrecupo. En particular, sobre la base del proceso de admisión y matrícula del año 2020, se analiza la oferta institucional y la demanda estudiantil que participa del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE).

Este trabajo corresponde a un diseño cuantitativo, en el cual, a través de un análisis estadístico realizado a bases de datos oficiales, se caracteriza el comportamiento distributivo de la asignación de estos cupos especiales. Toma en consideración tanto la naturaleza y atributos de la oferta formativa como el perfil de la demanda que adhiere a los diferentes programas de formación universitaria con el objeto de develar, por una parte, los aportes a la inclusión social de esta política educativa y, por otra, las lógicas institucionales de uso instrumental que le subyacen.

Instrumento

La información deriva de bases de datos que proporcionan el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) y el Consejo Nacional de Educación (CNED), organismos técnicos encargados tanto de la administración del proceso de selección y admisión a la educación superior como de la orientación a las instituciones y a los responsables de las políticas educacionales de Chile. Con esta información se generó un único repositorio que contuvo diversos índices e indicadores con los atributos de los 1.826 programas que constituían la oferta de las 41 instituciones que conforman el Sistema Único de Admisión (SUA). En particular, estos índices refieren a características específicas y relevantes de las carreras universitarias, así como atributos distintivos de los estudiantes que se matriculan en cada una de ellas.

Muestra

La unidad de análisis estuvo formada por 1.198 programas de pregrado, tanto de carácter universitario como técnico profesional, que integran la oferta de las 29 universidades que participan en el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), ofertando un total de 6.336 cupos especiales para el proceso de admisión y matrícula del año 2020.

Del total de programas analizados, un 66,3 % pertenecen a instituciones universitarias que adhieren a la política de inclusión, incorporando cupos especiales dentro de su matrícula. En su mayoría son programas que pertenecen a universidades estatales y privadas afiliadas al CRUCH (63,2 %), quienes en su conjunto concentran el 91,5 % de las vacantes, con 3.357 y 2.437 cupos respectivamente. Proveen una formación de carácter universitaria (97,7 %) y prácticamente un tercio de ellas se imparten en instituciones ubicadas en la Región Metropolitana (38,6 %) (Tabla 1).

Tabla 1 Caracterización de la muestra (programas).

| Variable | % |

|---|---|

| Participación PACE - Sí - No | 66,3 33,7 |

| Tipo de institución - Estatal CRUCH - Privada CRUCH - Privada SUA | 36,1 27,1 36,7 |

| Tipo de formación: - Universitaria - Técnica Profesional | 97,7 2,3 |

| Localización - Metropolitana - Regional | 38,6 61,4 |

Nota 1. CRUCH: Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

Nota 2. Elaborado con datos del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE, 2020) y del Consejo Nacional de Educación (2020).

Procedimiento

A partir del consolidado generado con la información reportada por DEMRE y CNED para el proceso de admisión 2020, luego de explorar y fusionar las bases de datos agregando nuevas variables, se construyó un conjunto de índices ad hoc que permitieron perfilar los atributos distintivos de los programas sobre la base de características recurrentes de su demanda como la tipología institucional de la oferta. Estos índices de caracterización de los programas fueron estructurados para fines de análisis en dos dimensiones y, en términos específicos, refieren a:

Dimensión 1: Caracterización asociada a atributos de la oferta

Valoración de la Trayectoria Escolar (VTE): índice que es el resultado de la ponderación aditiva que cada programa otorga a los componentes de Notas de Enseñanza Media (NEM) y posición relativa que tiene esta calificación dentro de su grupo de referencia (Ranking). Este índice fue clasificado en tres categorías: baja, cuando la valoración resultante es menor al 35 %; moderada, cuando este índice transita entre 35 % y un 45 %; alta, cuando es superior a un 45 %, valor que constituye el máximo admitido con las normas que regulan el Sistema Único de Admisión (SUA).

Nivel de Selectividad: indicador que deriva de la proporción de estudiantes que obtuvieron menos de 550 puntos, de un máximo de 850, en las pruebas de admisión de lenguaje y matemática que se matricularon en un determinado programa durante el proceso de admisión 2020. De este modo, mientras menor/mayor es la proporción de dicho estudiantado que conforma una determinada cohorte de ingreso mayores/menores serían las exigencias en términos de puntaje para ingresar a dicha carrera y, por consiguiente, mayor/menor su nivel de selectividad. Este indicador fue categorizado en 3 segmentos: alta, cuando la proporción de estudiantes matriculados con menos de 550 puntos no sobrepasa el 30 %; moderada, cuando esta proporción transita entre el 30 % y 60 %; baja, cuando es superior al 60 %. Se considera que, para estimar los niveles de exigencia y selectividad de un programa, este índice tiene mejores propiedades métricas y se constituye en un mejor proxy que los tradicionalmente utilizados, tales como puntaje máximo y/o puntaje de corte.

Nivel de Demanda: índice que es el cociente entre la cantidad de alumnos que se matriculan en cada programa y el total de vacantes ofertadas por este en el proceso de admisión 2020. Este índice fue segmentado en tres categorías: baja, cuando la demanda es menor al 95 %; adecuada, cuando circula entre el 95 % y 105 %; y sobredemanda, cuando la demanda es superior al 105 %. En síntesis, este indicador expresa la capacidad que tienen los programas de cada institución para completar su matrícula sobre la base de cupos ofertados.

Tipo de Formación: aunque la unidad de observación refiere a programas ofertados por universidades que integran el Sistema Único de Admisión (SUA), estas se segmentan para efectos de análisis, por un lado, las de carácter universitario, en tanto formación conducente a grado académico y/o título profesional y, por otro, la formación técnico profesional de nivel superior.

Tipo de Carrera: variable categórica que agrupa diversas denominaciones de programas formativos afines, relevando las áreas de formación que para efectos de este artículo se consideraban más pertinentes.

Dimensión 2: Caracterización asociada al perfil de la demanda

Feminización: refiere al porcentaje de mujeres matriculadas en cada programa. Indicador que se clasifica en tres categorías: baja, cuando la participación de mujeres es menor al 40 %; adecuada, cuando transita entre el 40 % y 60 %; alta, cuando es mayor al 60 %.

Elitización: índice que expresa el porcentaje de alumnos procedentes de colegios particulares pagados que se matriculan en un determinado programa respecto del total de matrícula para el mismo año. Indicador que fue segmentado en tres niveles: baja, cuando la proporción de estudiantes de colegios particulares pagados no supera el 5 %; moderada, cuando transita entre el 5 % y el 20 %; alta: cuando sobrepasa el 20 %. Los puntos de corte fueron establecidos considerando que el porcentaje de estudiantes de colegios particulares pagados que rinden la prueba de selección universitaria en un determinado año bordea el 12 %, de forma tal que un índice muy por sobre esta proporción es indicador de una sobre-representación de este conglomerado y, en consecuencia, menos inclusivo o más elitista es el programa.

Primera Generación: cantidad de estudiantes cuyo padre o madre en términos de escolaridad no superan la enseñanza media y que, por tanto, el estudiante matriculado es el primero en su generación en cursar estudios superiores. Este valor fue estandarizado al dividir por el total de alumnos matriculados en un mismo programa; para luego ser categorizado distinguiendo tres niveles: baja, cuando la proporción de estos estudiantes es inferior al 40 %; moderada, cuando transita entre el 40 % y el 65 %; alta, cuando supera el 65 %.

Inclusión Social: refiere a la proporción de estudiantes del 40 % más pobre de la población que logran ser matriculados en un determinado programa, respecto del total. Dada la naturaleza selectiva de la oferta universitaria analizada, en tanto los postulantes han de rendir una prueba de admisión y el sesgo de selección por coordenadas socioeconómicas atribuidas al mismo instrumento, se estima que mientras mayor sea la proporción de estos estudiantes mayor será también el nivel de inclusión social de un determinado programa. Esta variable fue tricotomizada en: baja, cuando la proporción de estudiantes matriculados pertenecientes no supera el 40 %; moderada, cuando está entre un 40 % y 65 %; alta, cuando supera el 65 %.

Estos índices, que caracterizan los programas sobre la base de atributos de la oferta y perfil de la demanda, fueron analizados inferencialmente exponiendo proporciones y medias con sus correspondientes contrastes de hipótesis.

RESULTADOS

Si bien la modalidad tradicional, es decir, aquella que contempla los puntajes alcanzados en las pruebas de admisión, es la principal vía de acceso a la universidad, la oferta de cupos especiales se ha incrementado en el transcurso del tiempo. Situación que sería expresión del creciente nivel de adhesión que instituciones y programas tienen con la política de inclusión social e igualdad de oportunidades, no obstante, la diferenciada política institucional al momento de definir cuántos cupos asignar y dónde hacerlo.

Con la finalidad de caracterizar el comportamiento que en términos de distribución y concentración tiene la modalidad de acceso especial en atención a atributos de la oferta y tipologías de la demanda, se elaboró un conjunto de indicadores para la parrilla programática existente para el 2020, cuyos resultados se exponen en las tablas 2 y 3.

Tabla 2 Indicadores PACE según atributos de la oferta programática.

| Variables | nv | pv | Media | Ratio |

|---|---|---|---|---|

| VTE: - Baja (<35 %) - Moderada (35 %-45 %) - Alta (>45 %) | 973 1.522 3.841 | 15,4 24,0 60,6 | 5,4 3,7 6,4 | 46,8 21,2 8,9 |

| Nivel de Selectividad: - Alta - Moderada - Baja | 1.489 2.163 2.684 | 23,5 34,1 42,3 | 3,3 5,7 7,3 | 29,7 15,5 12,8 |

| Nivel de Demanda: - Baja (<95 %) - Adecuada (95 %-105 %) - Sobre demanda (>105 %) | 3.284 1.289 1.763 | 51,8 20,3 27,8 | 6,2 4,1 5,0 | 16,6 26,3 13,3 |

| Tipo de Formación: - Universitaria - Técnico Profesional | 6.164 172 | 97,3 2,7 | 5,3 4,1 | 18,0 7,0 |

| Carrera(1): - Educación - Trabajo Social - Medicina - Ingeniería - Otras | 1.681 126 18 1.895 2.444 | 27,3 2,0 0,3 30,7 39,6 | 6,8 5,3 1,3 5,5 4,7 | 7,9 15,6 91,4 17,4 24,9 |

Nota 1. nv= número de vacantes PACE ofertadas; pv= proporción de vacantes PACE respecto del total de vacantes ofertadas por los programas incorporados a PACE; Media= promedio del número de vacantes PACE sobre el total de programas que participan del PACE; Ratio= informa número de cupos regulares por cupos PACE ofrecidos; 1= refiere únicamente a los programas de formación universitaria.

Nota 2. Elaborado con datos del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE, 2020).

La tabla 2 analiza el comportamiento del ingreso especial sobre la base de atributos de la oferta programática institucional. En ella se observa que la mayor concentración de cupos PACE se registra en la formación universitaria (97,3 %), ofertando en promedio 5,3 cupos por programa, de forma que de cada 1 ingreso especial se registran 18 ingresos regulares. La participación de la formación técnico profesional de nivel superior es marginal, con un escaso 2,7 %. Asimismo, se evidencia que la modalidad de ingreso especial tiende a configurarse en razón de determinados atributos que presenta esta oferta educativa, tales como su nivel de demanda, valoración que hace a la trayectoria escolar y nivel de selectividad.

En términos específicos conforme menor sea el nivel de demanda que tiene un determinado programa, mayor es la cantidad de cupos especiales que este asigna. De este modo, 1 de cada 2 cupos (51,8 %) pertenece a las carreras cuyo índice de demanda es inferior al 95 %, es decir, no han logrado completar la cantidad de vacantes regulares ofertadas. Los programas con baja demanda registran en promedio 6,2 cupos especiales y una ratio de 1 vacante por cada 16,6 cupos regulares.

Al analizar esta oferta sobre la base de la valoración que los programas hacen a la trayectoria escolar, es decir, la ponderación que asignan a las notas de enseñanza media (NEM) y ranking al momento de estimar el puntaje de postulación, se evidencia que a medida que esta valoración aumenta, lo hace también la cantidad de vacantes especiales. De este modo, la formación universitaria que asigna una alta valoración a la trayectoria escolar (sobre 45 %) concentra el 60,6 % de vacantes de ingreso especial para el año 2020, con una media de 6,4 cupos por programa y una ratio de 1 ingreso especial por cada 8,9 cupos regulares. Cifras que distan significativamente de las registradas por sus segmentos de comparación, particularmente aquellos programas que asignan mayor ponderación a los componentes de las pruebas de admisión por sobre los de trayectoria escolar.

Con el propósito de estimar el comportamiento de los cupos especiales atendiendo al nivel de selectividad del programa, se elaboró como proxy de este constructo la proporción de estudiantes con menos de 550 puntos en las pruebas obligatorias de admisión de matemática y lenguaje que se matricularon en cada programa durante el proceso de admisión 2020, de modo que conforme menor fuese la concentración de este tipo de estudiantes mayor serían las exigencias de ingreso en términos de puntaje y, por ende, mayor también su nivel de selectividad. Sobre la base de este indicador, la Tabla 2 reporta que conforme mayor sea la proporción de estudiantes bajo los 550 puntos matriculados en un programa, mayor es la concentración de cupos especiales. En efecto, la oferta programática de baja selectividad concentra el 42,3 % de vacantes PACE, con una media de 7,3 cupos por programa y una ratio de 1 vacante por cada 12,8 cupos regulares. Como contraparte, las carreras de alta selectividad ofertan en promedio solo 3,3 cupos por programa, con una ratio de 1 vacante especial por cada 29,7 matriculados regulares.

Segmentado por tipo de carrera, el conjunto de indicadores construidos ad hoc y expuestos en la Tabla 2 dan cuenta de la importancia que tiene esta modalidad de ingreso para la oferta programática de formación inicial docente. En efecto, las carreras de educación y pedagogía concentran 1 de cada 4 cupos especiales (27,3 %), ofertando 1 cupo especial por cada 8 vacantes regulares, con una media de 6,8 ingresos especiales. Estos indicadores distan significativamente de los exhibidos por carreras como medicina, la cual oferta solo 18 cupos especiales, concentrando un escaso 0,3 % del total asignado a nivel nacional durante el 2020. Medicina es además la carrera con menos vacantes ofertadas por esta modalidad de ingreso, con una media de 1,3 vacantes por programa y una ratio de solo 1 cupo por cada 91,4 cupos regulares.

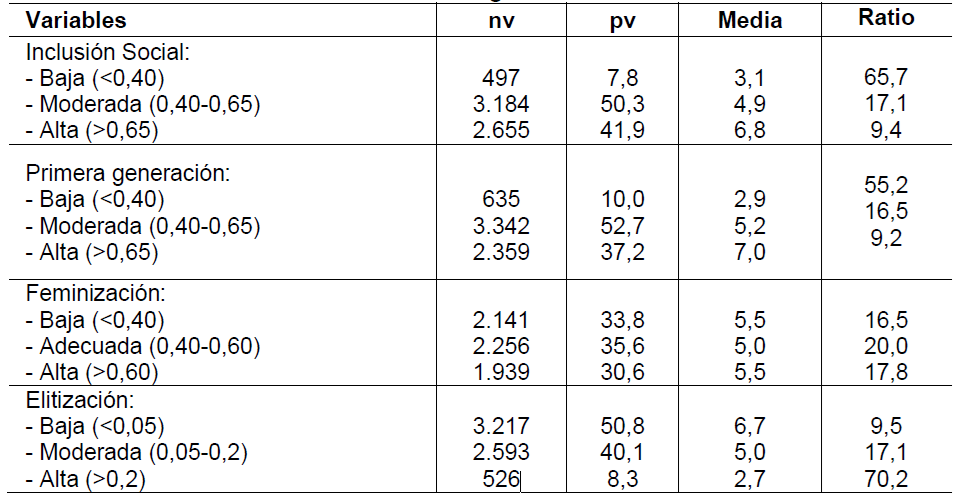

Tabla 3 Indicadores PACE según atributos de la demanda.

Nota 1. nv= número de vacantes PACE ofertadas; pv= proporción de vacantes PACE respecto del total de vacantes ofertadas por los programas incorporados a PACE; Media= promedio del número de vacantes PACE sobre el total de programas que participan del PACE; Ratio= informa número de cupos regulares por cupos PACE ofrecidos.

Nota 2. Elaborado con datos del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE, 2020).

Analizado el comportamiento distributivo del ingreso especial, ahora sobre la base de atributos socioculturales de la demanda, se observa que su prevalencia aumenta conforme lo hace la proporción de estudiantes pobres, de primera generación y de colegios subvencionados por el Estado que integran y caracterizan la matrícula de dicho programa de formación profesional.

En efecto, las carreras que cuentan con una alta proporción de estudiantes pertenecientes al primer y segundo quintil, es decir, programas donde más del 65 % de los matriculados provienen de familias que integran el 40 % más pobre de la población, ofertan en promedio 6,8 ingresos especiales por programa, con una ratio de 1 vacante especial por cada 9,4 cupos regulares. En cambio, los programas que tienen una baja proporción de estudiantes pertenecientes al 40 % más pobre ofertan en promedio 3,1 ingresos especiales por programa, con una ratio de 1 vacante especial por cada 65,7 cupos regulares. En términos distributivos, solo el 7,8 % de las vacantes son ofertadas por los programas que atienden preferencialmente a la población menos vulnerable; mientras que un 41,9 % de las vacantes se concentran en la oferta educativa preferente del estudiantado más pobre.

La expansión del sistema educativo, particularmente en su nivel terciario, derivó en el aumento de las tasas de cobertura y participación femenina y de estudiantes primera generación. En atención a la importancia de estos hitos, la Tabla 3 analiza la concentración y distribución del ingreso especial sobre la base de esta tipología de alumnos que configuran los programas.

En tal sentido, respecto del nivel de feminización se observan índices homogéneos en términos de medias, distribuciones y ratios, lo que permitiría inferir que la asignación y cuantía de los cupos especiales no discrimina sobre la base de este indicador. A su vez, los programas que concentran una alta proporción de estudiantes primera generación en ingresar a la universidad, agrupan el 37,2 % de los cupos asignados, mientras que la oferta que atiende preferentemente a población estudiantil con alto capital educativo parental solo concentra el 10 % de las vacantes, con una media de 2,9 cupos por programa y una elevada ratio de 1 cupo especial por cada 55,2 vacantes regulares.

Configurada la oferta educativa sobre la base del colegio de procedencia, se evidencia que conforme aumenta la proporción de estudiantes provenientes de colegios particulares pagados, disminuye la oferta de ingresos especiales. En efecto, los programas que concentran una alta proporción de estudiantes provenientes de colegios particulares pagados ofertan solo 526 vacantes PACE, lo que representa un escaso 8,3 % del total asignado al año 2020, con una ratio de 1 ingreso especial por cada 70,2 cupos regulares. Índices que se distancian significativamente respecto de los observados en aquella oferta programática que concentra casi exclusivamente estudiantes provenientes de colegios públicos y particulares subvencionados.

Estos análisis reportan nuevamente la importancia que tienen los componentes socioeconómicos y educativos de la demanda de los programas al momento de estimar su incidencia y asociación con los niveles de adhesión a la política de inclusión del cupo especial.

DISCUSIÓN

En la educación superior persiste un sesgo histórico que convierte al entorno universitario en un espacio poco inclusivo para los sectores sociales más vulnerables. A pesar de los avances en los niveles de cobertura que ha alcanzado, este sesgo se manifiesta en la actualidad en decisiones relacionadas con qué y dónde estudiar (Rodríguez & Padilla, 2017). De allí que la evaluación del impacto de la política de inclusión social e igualdad de oportunidades, operacionalizada principalmente a través del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), adquiere sentido al analizar el comportamiento que tienen los cupos especiales al interior de clústeres específicos de programas, buscando develar los aportes que el ingreso no tradicional realiza a la mixturización social de su alumnado y las lógicas institucionales que subyacen a su asignación.

Los datos reportan que la oferta que participa del programa PACE difiere en cuanto a cantidad, prevalencia y ratios que asignan a los cupos vía especial. Es decir, conforme mejoran los indicadores de elitización, perfil académico y los atributos socioeconómicos de la composición del alumnado que ingresa a un determinado programa, disminuye la cantidad de vacantes de admisión especial que este oferta. Como contraparte, estos cupos aumentan precisamente en carreras con menor demanda por vía tradicional y que concentran a estudiantes con menores niveles de desempeño en las pruebas de admisión.

Los menores cupos asignados por parte de determinada oferta educativa se explicarían, en parte, a la mayor preocupación que esta registraría por contar con estudiantes idóneos y de buen perfil académico, a fin de resguardar la cultura de excelencia, prestigio y estándares de calidad que les caracteriza (Gallardo & Moretti, 2021). En este contexto de protección al estatus adquirido y en consideración a los hándicaps educativos que tienden a acompañar al alumno que ingresa vía especial, los programas se blindarían asignando una reducida cantidad de cupos.

Desde la perspectiva institucional, la política proinclusión tiene costos y beneficios que no son homogéneos para todas las universidades y programas, de allí que la adhesión de algunas se vea desincentivada en la medida en que la evaluación prospectiva de ella es negativa. En efecto, y aunque los bajos niveles de logro que exhiben los estudiantes que ingresaron vía cupo especial son expresión de un sistema educativo de calidad segmentada, sesgo que la política de inclusión busca corregir, no es menos cierto que estas advierten también vacíos curriculares en el perfil de ingreso (Bellei, 2013; Bernasconi, 2015; Faúndez-García et al., 2017; Rodríguez-Garcés et al., 2021), los cuales deberán ser enfrentados por la universidad que les acoge mediante acciones remediales y de acompañamiento, a fin de dar mayores garantías en términos de permanencia y egreso a dichos estudiantes.

Estas acciones complementarias y de nivelación, además de generar determinados costos para la institución, implican derivar recursos para acometer acciones que no forman parte constitutiva de la especificidad del currículum de formación profesional. A lo anterior, se suma la tensión que la admisión del cupo especial presentaría sobre los índices de eficiencia interna, en cuanto a tasa de retención, avance curricular, niveles de reprobación y titulación oportuna (Baeza et al., 2018; Herrera & Rosales, 2019). En efecto, los estudiantes de ingreso vía especial se enfrentan a un desafío académicamente demandante y, si bien en su experiencia escolar han demostrado capacidad de estudio, resiliencia y dedicación a la tarea, sus significativos hándicaps curriculares se hacen complejos de sortear, particularmente en programas académicamente más exigentes.

La deficiente calidad de la exposición educativa no solo precariza los niveles de logro en las pruebas de admisión, sino también los índices de permanencia y rendimiento académico (Bellei, 2013; Santos & Elacqua, 2016); escenario que incluso afecta a los alumnos más talentosos, con el aditivo de que estos se exponen a un temprano desajuste socioemocional. En efecto, la proyección de expectativas en torno a un desempeño académico exitoso, sustentadas en el buen rendimiento que acostumbraban a exhibir en su escuela de origen, se tiende a ver rápida y fuertemente frustrada, generando desánimo y una sensación de fracaso que les hace cuestionar sus capacidades y permanencia (González, 2018; Gil-Llambías et al., 2019).

En síntesis, estos bemoles constituyen desincentivos institucionales para la adhesión a la agenda proinclusión y explicarían la heterogeneidad observada en la distribución de los cupos especiales ofertados, incluso al interior de una misma universidad. El análisis costo-beneficio como forma de definir la participación en esta propuesta de acción afirmativa no es prerrogativa únicamente de universidades privadas, sean estas de élite o masivas lucrativas pertenecientes a corporaciones o multinacionales, sino también un comportamiento observado en programas de instituciones tradicionales con vocación pública e incluso estatales. En efecto, dentro de los principales argumentos esgrimidos a nivel internacional en contra de la política de cuotas, se encuentra la pérdida de calidad de las universidades que la implementan, particularmente las públicas, en razón de que a los estudiantes de admisión especial se les hace complejo enfrentar estos mayores niveles de exigencia (Lloyd, 2016).

En esta disyuntiva de inclusión-exclusión pareciera ser que solo determinados caminos son socialmente admisibles e institucionalmente razonables, de acuerdo con las expectativas que se tienen y a los círculos sociales a los que pertenece su estudiantado (Orellana, 2016), generando así una segmentación y estratificación social incluso al interior de instituciones públicas (Heras, 2009).

Por otra parte, junto con la tesis del cierre social con objeto de cautelar prestigio y oportunidades que se generan sobre la base de la membresía del grupo, subyace en paralelo la lógica del uso instrumental de esta política de inclusión al momento de explicar por qué otros programas adhieren con mayor intensidad. El modelo de financiamiento a la demanda conlleva que las instituciones implementen determinadas estrategias a fin de subsanar eventuales déficits de matrícula que ponen en riesgo incluso la sustentabilidad económica del programa. Bajo este modelo, una inferior demanda posibilita la articulación de los cupos especiales como mecanismo para compensar estos déficits, situación que pervierte la inspiración de la política de inclusión. Esta tesis del uso instrumental, reconociéndola controversial, provisionalmente estaría sustentada en la evidencia disponible, la que reporta que en la medida en que disminuyen los niveles de demanda a un determinado programa y se deteriora el perfil académico del alumnado que le suscribe, aumenta el número de cupos que este asigna.

La admisión tradicional se encuentra regulada en lo que refiere a sus puntajes de ingreso, incluso la mayor exigencia de estos es signo de prestigio que instituciones y programas ostentan y resguardan; de allí que el acceso vía cupo especial bien puede constituirse en un dispositivo instrumental del cual se puede hacer uso sin que ello implique un deterioro del estándar o una transgresión a la norma establecida. Un ejemplo ilustrativo de esto es precisamente las carreras pedagógicas, las cuales por disposición legal se vieron en la obligación de aumentar sus exigencias de ingreso a fin de atraer postulantes de mejor perfil académico, situación que en lo inmediato derivó en una contracción significativa de su matrícula (Vergara et al., 2021).

Si bien la tesis del uso instrumental requiere de estudios más profundos, la modalidad de ingreso especial, entendida exclusivamente como mecanismo de inclusión social e igualdad de oportunidades, puede ser puesta en cuestión dada la intensidad con que se manifiesta una determinada paradoja: los cupos especiales se instalan con mayor prevalencia donde menos se necesitan, de modo que la política de inclusión reproduce la misma lógica de exclusión que buscaba enfrentar.

En primer lugar, dado el exponencial crecimiento en las tasas de cobertura que ha alcanzado la educación superior en Chile, el sesgo en educación superior no refiere a la clásica contradicción del acceso-no acceso (have-not have), sino más bien al qué estudiar y dónde estudiar, decisión que está socialmente estratificada. De allí que se esperaría, dada la prerrogativa de inclusión social, una mayor cantidad de cupos en carreras que han atendido histórica y preferencialmente a los segmentos más favorecidos. Muy por el contrario, la evidencia disponible reporta que estos programas de mayor valoración y prestigio social hacen una contribución más simbólica que efectiva a la inclusión. Pareciera ser que su participación en la política de admisión especial está dada por la exigencia estatuida que obliga a que toda la parrilla programática de una institución debe adherir con al menos un cupo. En efecto, un 42 % de las carreras no asigna más de 3 cupos especiales en su oferta de admisión.

En segundo lugar, los cupos especiales se instalan con mayor intensidad en programas donde la admisión de los grupos más postergados era ya una constante relativamente observada. Las reformas educativas implementadas y profundizadas a partir de la década del 80 transformaron la educación superior en Chile, transitando de un espacio cerrado y orientado a una élite a otro altamente masificado, con orientación de mercado y competencia, ahora posibilitado por un diversificado set de instrumentos de endeudamiento que permitieron su financiamiento incluso para estudiantes de escasos recursos (Villalobos, 2018). Si bien esta expansión aumentó los niveles de cobertura en todos los segmentos, su crecimiento fue desigual, profundizando brechas al interior de este en razón del origen socioeconómico de su alumnado. En este escenario, donde el tipo y calidad de las oportunidades educativas están socialmente segmentadas, los estudiantes pertenecientes a los sectores más vulnerables acceden en mayor proporción que antes a la educación universitaria, pero cuando lo hacen es a instituciones y/o carreras menos selectivas, de menor prestigio y calidad educativa (Heras, 2009; Villalobos, 2018).

En tercer lugar y como corolario de lo anterior, conforme mayores son los déficits de matrícula, mayor es también el número de vacantes que los programas asignan. En consecuencia, los cupos especiales no solo se instalan con mayor intensidad en programas que registraban históricamente una mayor inclusión de grupos sociales postergados, sino que además se realiza precisamente en carreras donde la baja demanda tensiona su equilibrio financiero o pone en riesgo su continuidad misma. La provisión y calidad del servicio educativo está estructuralmente condicionado por un modelo de financiamiento a la matrícula. Esta competencia por la matrícula y la regulación del servicio educativo por leyes de mercado, lógica de la cual tampoco escapan las instituciones públicas, incluso las de mayor prestigio, posibilita el accionar de intereses espurios que contaminan y limitan el accionar de propuestas de acción afirmativa implementadas por la agenda proinclusión social. El riesgo no se traduce únicamente en la activación de la lógica de uso instrumental de los cupos especiales, distanciándose del primigenio propósito de inclusión social, sino que además, en la medida en que se hace partícipe de esta iniciativa a instituciones privadas, constituye una práctica de subsidiariedad y transferencia de los recursos públicos al sector privado, el cual paradójicamente no logra competir en un mercado cuyas reglas ellos mismos se han dado.

Si bien no se pretende poner en cuestión la contribución que realizan determinadas instituciones privadas en la provisión de servicios educativos, así como tampoco la inspiración de la política pública a una mayor igualdad de oportunidades educativas a grupos históricamente desfavorecidos, se hace necesario, por una parte, una mayor regulación de la admisión especial, en particular en lo que refiere a la asignación de cupos y, por otra, un cambio estructural al actual sistema de financiamiento de la educación superior que potencia lógicas mercantiles y uso instrumental de la política pública. Conjunto de medidas que contribuirían a una mayor eficiencia y eficacia de la acción afirmativa, en el siempre y claro entendido que son simplemente remediales y que solo compensan en parte la desigualdad de oportunidades, pero en caso alguno la subsanan en su esencia, por cuanto esta desigualdad tiene un componente más estructural y sistémico que precisa de políticas más integrales que reviertan la situación de pobreza, injusticia y discriminación educativa que está en la base del sistema escolar chileno.

CONCLUSIONES

Este artículo analizó el comportamiento que tienen los cupos de admisión especial al interior de los programas de formación profesional que integran el Sistema Único de Admisión a las universidades chilenas, perfilando las distribuciones de estas vacantes sobre la base de los atributos distintivos de la oferta programática y características del alumnado que tradicionalmente configura su matrícula. Busca develar los aportes que estos realizan a la inclusión social de estudiantes vulnerables, así como las lógicas de uso instrumental que subyacen en la política institucional de asignación de cupos.

Los datos reportan una desigual distribución de cupos especiales entre carreras. En un grupo significativo de la oferta que integra el SUA su contribución a la inclusión social e igualdad de oportunidades educativas en el acceso a educación superior para grupos vulnerables es más simbólica que real. En lo inmediato, pareciera que su adhesión a esta política de acción afirmativa más bien responde a una exigencia estatuida que prescribe que toda la oferta programática de las universidades en convenio debe participar con al menos un cupo.

La distribución de cupos especiales no es azarosa, más bien está determinada por atributos distintivos que han caracterizado históricamente a estos programas, en términos de perfil académico de la oferta como también características del alumnado que tradicionalmente ha conformado su matrícula.

Conforme mejoran los indicadores de elitización, perfil académico y los atributos socioeconómicos de la composición del alumnado que ingresa a un determinado programa, disminuye la cantidad de vacantes de admisión especial que este oferta. Asimismo, los cupos especiales aumentan precisamente en carreras que registran menores niveles de demanda por vía tradicional y concentra estudiantes de menores niveles de desempeño en las pruebas de admisión.

La escasa asignación de cupos por vía especial que tienen los programas de mayor prestigio social y que se han caracterizado por ser elección preferente de estudiantes de sectores medios y altos de mejor rendimiento académico, puede ser explicado tanto por la tesis de un cierre social en procura de mantener el prestigio académico que ostentan, así como también podría deberse al sentido de responsabilidad que estos mismos programas tienen para con los estudiantes que ingresan por esta modalidad. En efecto, en atención a los hándicaps curriculares del estudiante cupo especial, este precisaría mayores requerimientos de apoyo y acompañamiento académico, los cuales la universidad deberá proveer responsablemente a fin de brindarles mayores posibilidades de permanencia y una trayectoria exitosa, anticipándose a la frustración que el estudiante presentaría al no poder enfrentar los niveles de exigencia que caracterizan tradicionalmente estos programas.

Por otra parte, que la asignación de cupos se vea acentuada conforme disminuye la demanda de matrícula por vía tradicional y se paupericen los niveles de desempeño en las pruebas de admisión, posibilita esgrimir la controversial tesis del uso instrumental que determinados programas hacen de la política de inclusión social. Si bien estas prácticas pervierten el objetivo de esta política pública, cabe hacer presente que el actual modelo de financiamiento a la demanda las fuerza para dar sostenibilidad y continuidad a dichos programas en contextos de baja matrícula. Atendiendo a lo anterior, estos usos interpelan a las entidades encargadas de su gestión y administración para establecer determinados criterios de ajuste que minimicen el impacto de estas prácticas, pero aún más importante que aquello es propiciar un cambio estructural al actual sistema de financiamiento.

La expansión y los aumentos de cobertura de la educación superior en todos los segmentos y capas sociales traslada la discusión del problema de la inclusión desde el simple acceso hacia un sesgo de segmentación interna del sistema de educación universitaria, donde el qué estudiar y dónde estudiar está socialmente estratificado. En consecuencia, resulta paradójico y escasamente eficiente que los cupos especiales se instalen con mayor prevalencia donde menos se necesitan. En la medida en que esta práctica persista, la política de inclusión reproducirá la misma lógica de exclusión que buscaba enfrentar.