INTRODUCCIÓN

Los análisis territoriales y la propuesta de alternativas para la transformación de sus realidades parte, consciente o inconscientemente, de un posicionamiento epistemológico y teórico, es decir, desde el lugar de enunciación en el que se encuentra el personal investigativo, ejecutor o tomador de decisiones, sus presupuestos, cosmovisión y conocimientos. El subcontinente latinoamericano ha estado sujeto durante la mayor parte de su historia moderna y posmoderna, a corrientes epistemológicas y teóricas ajenas a su contexto; y, por lo tanto, es necesario poner en tensión la pertinencia de análisis e intervenciones situadas que partan de una mirada interna.

Así pues, con el objetivo de desarrollar una discusión teórico-conceptual en torno a la resiliencia territorial desde una perspectiva ambientalista latinoamericana, como propuesta epistémica y conceptual de análisis territoriales, este documento expone los aspectos más relevantes del Pensamiento Ambiental Latinoamericano (PAL), iniciando con la comprensión del pensamiento ambiental y la necesidad de un pensamiento ambiental propio de Nuestra América, así como sus perspectivas. Posteriormente, se aborda la resiliencia territorial, partiendo del origen de la resiliencia y sus aplicaciones como concepto, su contextualización en análisis territoriales y las vertientes que pueden identificarse. La última sección integra los dos ejes de análisis, a través de la disertación de los aspectos para tener en cuenta en la construcción de territorios resilientes en Nuestra América. Sin embargo, es necesario partir justificando la selección de este concepto como denominación territorial identitaria.

A finales del siglo XIII e inicios del XIX, la búsqueda y construcción de una identidad política continental, llevó a las élites nuestroamericanas a la propuesta de diversas denominaciones para el reconocimiento ante Europa y de carácter diferenciador ante Norteamérica (América, Colombia, Hispanoamérica, América Latina), siendo “América Latina” la que ganó mayor aceptación a mediados del siglo XIX, en parte por la promoción realizada por el gobierno francés bajo una política expansionista (Aillón Soria, 2009; Granados García, 2009).

El concepto de latinidad estuvo ligado desde su concepción a una raíz europea, en procura del deseo de que los habitantes de las antiguas colonias iberoamericanas fueran considerados en la construcción identitaria de Europa, si bien políticamente independientes de ella (Aillón Soria, 2009). La denominación de América Latina lleva implícita entonces la búsqueda de validación y reconocimiento europea.

En contraposición, a finales del siglo XIX, José Martí, al reconocer la necesidad de romper con esta dependencia, ya no política (o ya no, aparentemente política) sino social y cultural de Estados Unidos y Europa, propone el concepto de “Nuestra América”, para referirse al territorio que abarca desde el río Bravo hasta el sur del continente americano; con ello, reconoce el surgimiento de pueblos nuevos, originados por la mezcla nativa con lo europeo y que por tanto requiere la construcción y búsqueda de formas nuevas y propias (López-Civeira, 2019).

Y si bien podría considerarse como un asunto menor la forma en la que se denomina al territorio, implica aspectos directamente relacionados con la identidad de las poblaciones que lo habitan, misma que ha sido objeto de análisis (muchas veces por parte de expertos extranjeros) para explicar lo que une como colectivo a las sociedades de los Estados nacionales que componen al subcontinente; inicialmente la nominación de nuestro territorio grande provino de Europa (Indias, Indias Occidentales, Nuevo Mundo, América), luego, con las independencias, aparecieron otras denominaciones (América, América española, América del Sur, América Latina, Hispanoamérica, Indoamérica), y finalmente, en la segunda posguerra prevaleció el nombre de América Latina, impuesto para mantener en la conciencia, el vínculo (solidario) con la Europa Latina (Altamirano, 2021).

Hablar de Nuestra América reconoce entonces la heterogeneidad poblacional de sus territorios, incluyendo las poblaciones originarias, las poblaciones afrodescendientes, las poblaciones europeas y las poblaciones mestizas que apropian/reapropian no sólo los espacios, sino una connotación de identidad que evoluciona con las transformaciones políticas y culturales que le afectan, deslindándose así de un nombre que mantiene tintes coloniales, ligado a un pasado que si bien es determinante en el presente, no representa ya (si es que alguna vez lo hizo) la unidad cultural de sus habitantes.

Se asume entonces en este artículo, bajo la línea martiana, que Nuestra América es el territorio al sur del río Bravo al que pertenecen no sólo, ni necesariamente, aquellas personas que han nacido allí, sino quienes se sienten identificadas y vinculadas a su historia, así como a su diversidad biológica, étnica y cultural.

METODOLOGÍA

La investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo, con base en una tipología de carácter documental y siguiendo métodos de análisis crítico para contrastar las posturas y enunciados. Para ello, se recabó de forma exhaustiva, información documental correspondiente a los tópicos relacionados con pensamiento ambiental latinoamericano y resiliencia territorial, tanto a través de bases de datos abiertas, algunos documentos de bases pagadas y consulta de repositorios bibliográficos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Pensamiento ambiental latinoamericano

El pensamiento, es decir, la interpretación racional (reflexiva) de la realidad, permite la articulación y análisis de los fenómenos que nos interesan desde un lugar de enunciación abstracto que favorece la funcionalidad de las reflexiones, pero se aleja del contacto sensible e inmediato con el entorno natural (Ángel Maya, 2014). Surge entonces la necesidad de encontrar una estrategia en la que los procesos reflexivos y analíticos mantengan un contacto real y cercano con la praxis, con el fin de que los desarrollos abstractos puedan ser aterrizados en situaciones tangibles. A partir de lo anterior, se puede asumir que el pensamiento ambiental es la interpretación racional del ambiente, pues se piensa y se reflexiona sobre él. Sin embargo, es importante aclarar que este no es sinónimo de naturaleza, entorno o sistema biofísico, como usualmente se asume, y por lo cual es común ver que se habla de ambiente y naturaleza de forma indistinta.

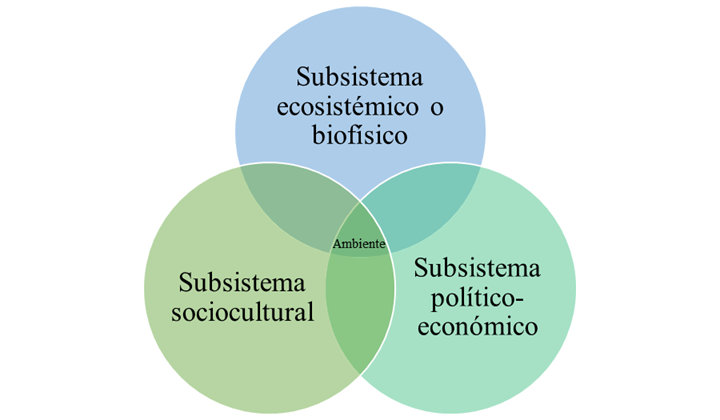

El concepto de ambiente ha venido evolucionando desde el último cuarto del siglo XX, pasando de una designación meramente naturalista a un reconocimiento cada vez mayor, del papel de las actividades humanas, pero sin dejar de relacionarlo con la naturaleza; es decir, ha incorporado a la sociedad, no como componente, sino como agente que interactúa con su entorno biofísico (Mendonça, 2001). Así, bajo una concepción compleja y holística, el ambiente se define como un sistema multidimensional en el que confluyen la naturaleza (sistema biofísico o ecosistémico), los patrones socioculturales y la implementación de un modelo político-económico (Carrizosa Umaña, 2000; Faccendini, 2019) en donde se incluyen las intervenciones humanas sobre la naturaleza (Seoane, 2017) y la influencia de esta sobre las características socioculturales (Figura 1). Dicha visión favorece la comprensión compleja necesaria para reconocer la multiplicidad de realidades ambientales, reflexionar sobre ellas, reconocer las potencialidades, problemáticas y conflictos, y reorientar a las sociedades en su transformación.

En consecuencia, el pensamiento ambiental se constituirá en el análisis racional (en tanto se piensa) de las interacciones entre los subsistemas del ambiente, sus causas, vías de mediación y consecuencias; y dado que las características ambientales de cada territorio serán por lo tanto particulares, es necesario construir un pensamiento contrahegemónico que defienda la diversidad de miradas y la propia identidad nuestroamericana, que se ha venido construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo históricamente con cambios políticos en el territorio.

El “Manifiesto por la Vida” constituye un hito importante en la justificación de la necesidad de un pensamiento propio, lejos de los paradigmas dominantes de la colonialidad (en el que se menosprecian visiones y culturas no occidentales, y se perciben como atrasadas y bárbaras), el capitalismo (que privilegia la explotación y mercantilización de la naturaleza y las personas como medio para perpetuar un sistema político y económico que considera la única forma de construir desarrollo y avance) y el patriarcado (que menoscaba todo aquello que se percibe femenino: los cuerpos, los comportamientos, las labores, la tierra) , que son causa de la crisis ambiental/civilizatoria, definida como: “La crisis de un modelo económico, tecnológico y cultural que ha depredado y negado a las culturas subalternas. El modelo civilizatorio dominante degrada el ambiente, subvalora la diversidad cultural y desconoce al Otro (al indígena, al pobre, a la mujer, al negro, al Sur) mientras privilegia un modo de producción y un estilo de vida insustentables que se han vuelto hegemónicos en el proceso de globalización” (Galano et al., 2002, p. 17). Ese otro está presente y pulsante en Nuestra América, y es desde allí donde puede comprenderse su complejidad y pensarse en función de su historia pasada y futuro deseado.

Por tanto, la importancia del pensamiento ambiental latinoamericano radica en que permite analizar las causas de las problemáticas y conflictos ambientales, cuestionando los paradigmas y prácticas de las racionalidades económicas y jurídicas que han justificado la ruptura de las relaciones armónicas y sostenibles entre la sociedad y la naturaleza, reconociendo la validez de las prácticas ancestrales de los diversos grupos étnicos y su evolución cultural (Leff, 2017), como primer paso para la transformación de realidades.

Por qué, para qué un pensamiento ambiental latinoamericano

La invasión europea de Nuestra América trajo consigo relaciones de poder que se mantienen hasta nuestros días y han involucrado la explotación indiscriminada de la naturaleza, la apropiación inequitativa de recursos y la distribución conveniente de los perjuicios ambientales; todo sustentado en ideologías occidentales de “progreso” (D’Amico & Agoglia, 2019; Martínez-Alier et al., 2016).

Pero adicionalmente, el dominio Norte-Sur ha sobrepasado los límites de lo tangible y puede evidenciarse incluso en el conocimiento , tanto de manera general, como en las ciencias sociales en particular; este conocimiento toma la forma de regulación (de Sousa Santos, 2006), determinando/imponiendo aspectos como los esquemas de inteligibilidad, agendas de investigación, estrategias de activismo social y su incidencia en política pública, así como los mecanismos que pueden resolver las problemáticas políticas, sociales y económicas en los países que requieren “desarrollarse” (Escobar, 2010).

Esta colonización del conocimiento, además de invisibilizar la organización simbólica de las culturas, enmascara y normaliza las relaciones de poder de los saberes y pretende estudiar otras sociedades bajo lógicas y categorías ajenas (Leff, 2017), desconociendo o subvalorando cosmovisiones, miradas y propuestas que no encajan en sus intereses, dogmas o estándares .

Ejemplo de ello es la vocería que históricamente han tomado las naciones dominantes para hablar sobre los estados políticos, económicos, sociales y ecosistémicos de los países que consideran subdesarrollados, representándolos como urgidos de ayuda occidental, porque por supuesto, son valorados a partir de parámetros occidentales (Escobar, 2010). Lo que no es comprensible, es que en Nuestra América nos midamos con parámetros ajenos, que sólo contribuyen a desdibujar nuestros rasgos e identidad, perder libertar y hacernos más solitarios; si bien podemos pensar en objetivos comunes, los métodos habrán de ser distintos, puesto que nuestras condiciones son diferentes (García Márquez, 2015).

de Sousa Santos (2006) plantea cómo los poderes dominantes producen modos que niegan, invisibilizan o descartan las formas alternativas de existir y concebir las realidades, a través de la monocultura del saber y del rigor del saber (la ciencia moderna y la alta cultura son los cánones de verdad y estética, respectivamente; todo lo que no encaja allí, se cataloga como ignorancia o incultura), la monocultura del tiempo lineal (la historia tiene un único sentido y dirección, avanzando siempre a mayores estados de desarrollo; todo lo que no sigue ese camino conocido como “progreso”, es denominado como subdesarrollado, obsoleto o primitivo), la lógica de la clasificación social (las poblaciones son clasificadas en categorías que naturalizan las jerarquías, como en los casos étnicos y de género; se justifica así, la inferioridad insuperable y natural), la lógica de la escala dominante (lo universal y lo global privilegian las generalidades; no sólo excluyendo lo particular y local, sino que lo someten a las fórmulas universales y globales, desvirtuándolos como alternativas creíbles) y la lógica productivista (sustentada en el crecimiento económico y los medios productivos que lo procuran; todo aquello que no conduce a la maximización del capital -natural y de trabajo-, es considerado improductivo).

Por supuesto, el pensamiento ambiental no escapa a esta relación de poder. De hecho, la misma concepción de naturaleza que en los pueblos aborígenes no excluía a los humanos y que, por el contrario, se constituía como una unidad en la que las relaciones debían ser armónicas para poder mantener un estado de bienestar, fue escindida para excluir la sociedad.

Esta ruptura y dominación del conocimiento tiene una estrecha relación con el proceso de dominación sufrido en Nuestra América, en donde se sometieron las tierras, las etnias, las jerarquías y el género (Seoane, 2017) y la escisión de las cosmovisiones fue una estrategia que contribuyó a dichos fines. En los años más recientes, las posiciones dominantes en los análisis ambientales han orientado convenientemente las discusiones de las crisis ecológicas a escenarios en los que se desestiman los efectos de la racionalidad económica y justamente favorecen la instrumentalización de mecanismos económicos como “salida” al problema, pero que finalmente, terminan profundizando la crisis (D’Amico & Agoglia, 2019).

Así, pensar desde Nuestra América lleva a quitarle al pensamiento occidental, su lugar privilegiado en las discusiones geopolíticas y sentar una posición propia y crítica que atraviese lo ético, lo político y lo epistémico, dentro del marco contrastante de modernidad / herencia (aún arrastrada) colonial, haciendo el esfuerzo por respetar y recuperar la pluralidad de saberes (Alimonda, 2017; Martínez-Alier et al., 2016), reconociéndolos como fuerzas epistemológicas y no como formas subalternas del conocimiento eurocéntrico hegemónico (Escobar, 2010) permitiendo así visibilizar las luchas contra la mercantilización de la vida (D’Amico & Agoglia, 2019) propias de Abya Yala/Afro/Latino/América .

Justamente, el contexto particular de los orígenes y la formación de nacionalidad en Nuestra América, han creado la necesidad de entender y construir una identidad propia (Alimonda, 2017), conduciendo a una autopercepción y por ende, percepción de la otredad particular en los nuestroamericanos. Esto, por supuesto impacta en la estructuración de los razonamientos y análisis sobre las realidades políticas, sociales y económicas, tanto locales como regionales y globales.

Un pensamiento ambiental propio de Nuestra América es también un proceso racional de resistencia (o rexistencia ) ante las reflexiones teóricas de las corrientes epistemológicas hegemónicas, cuyos elementos de disertación se alejan de los hechos que han moldeado el estado actual de las naciones latinoamericanas, en donde es importante denotar las particularidades de las múltiples relaciones sociedad-naturaleza.

Los diferentes ejercicios realizados para sistematizar el corpus teórico metodológico del Pensamiento Ambiental Latinoamericano (PAL) apuntan a que este inició su gestación a mediados de la década de 1960, tanto en diversos eventos académicos en donde podía evidenciarse un incipiente movimiento de cuestionamiento a los modelos de desarrollo impuestos (Corbetta et al., 2015), como en las movilizaciones campesinas y de poblaciones originarias en América del Sur en contra de la mercantilización y control tecnocrático de la reproducción social (D’Amico & Agoglia, 2019). Y aunque está sujeto a debate, podría sugerirse que inicia formalmente su “constitución” en 1985, con el Seminario de Universidad y Medio Ambiente llevado a cabo en Bogotá, Colombia, en cuyas conclusiones se propone un modelo latinoamericano que se contrapone al Informe del Club de Roma; así, las bases sobre las que se asienta el PAL, son la conceptualización y el análisis de las situaciones ambientales que se manifiestan en las realidades de los países de Nuestra América, como consecuencia de su intención de copiar o alcanzar el estilo de vida de las sociedades occidentales industriales (Ángel Maya, 2014).

Por lo tanto, el PAL puede considerarse en el marco del pensamiento crítico latinoamericano, pues al igual que este y dado su inconformismo ante las realidades (ambientales) actuales, pretende analizar sus causas, haciendo una crítica al totalitarismo del conocimiento, las consecuencias de la ciencia “depredadora” y la rigidez de las disciplinas que desconocen o menosprecian a sus contrapartes y otros tipos de conocimiento (Galano, 2013). Sin embargo, tiene características propias y distintivas, como la crítica a la noción hegemónica del desarrollo a través de las críticas a la sociedad de consumo, al postdesarrollo, y al extractivismo; y la resignificación de la cuestión ambiental en relación con los territorios, la política y la civilización (Svampa, 2019).

Pero no se queda en las reflexiones y análisis discursivos, sino que trasciende para poder encontrar alternativas emancipatorias de cambio (Alimonda, 2017; D’Amico & Agoglia, 2019), teniendo en cuenta que no hay una universalidad / homogeneidad del territorio nuestroamericano, sino una pluriversalidad / heterogeneidad biológica, epistémica, cultural y ontológica que confiere múltiples posibles miradas a las identidades y realidades compartidas, que permiten la existencia de un pluriverso (un mundo en el que quepan muchos mundos) (Escobar, 2017a, 2017b). Esto representa tanto una oportunidad como un reto, pues permite ampliar y complejizar los análisis y encontrar una gama más nutrida de alternativas; pero al mismo tiempo, requiere tacto, comprensión y habilidad para integrar diversas posiciones e intereses.

Es así, como puede entenderse el PAL, como “…un diálogo de saberes fundamental para dar consistencia a un pensamiento que oriente la construcción de un mundo sustentable desde su diversidad teórica, geográfica y cultural” (Leff, 2017, p. 131). Si bien esta no es una definición formal, resume bastante bien lo que llega a pretender esta postura epistemológica, pues tal como enuncia Enrique Leff, ese diálogo de saberes es una puerta que abre la ecología política. Sin embargo, no es un diálogo de saberes que se proponga entre dominadores y dominados (Norte-Sur) o entre disciplinas con el fin de intercambiar conocimiento desde las formalidades occidentales, sino una construcción dialéctica horizontal, entre pares.

En consecuencia, y partiendo del hecho de que buena parte de los comportamientos humanos hacia la naturaleza están culturalmente implantados (Ángel Maya, 2014), el diálogo de saberes propuesto desde el PAL busca la comprensión de los imaginarios, percepciones y luchas de los pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades campesinas (Leff, 2017), con el fin de complejizar el entendimiento de las realidades ambientales desde una visión pluridiversa, como condición necesaria para la construcción de alternativas que orienten al equilibrio de las relaciones sociales con la naturaleza. De allí, que empiecen a visibilizarse nociones diversas que provienen de esta pluriversalidad de grupos humanos, entre las que se pueden mencionar: “buen vivir”, “ch’ixi”, “comunalidad” y “vivir sabroso”.

De forma resumida (pues cada una de estas nociones presenta en sí misma la posibilidad de un desarrollo teórico completo), el buen vivir es la forma en la que un buen número de poblaciones originarias en Nuestra América, especialmente en Sur América, resisten a las agendas de desarrollo impuestas por occidente y generan sus propias propuestas de vida, que combinan cosmovisiones originarias con críticas a la modernidad, y que son específicas según el contexto de cada pueblo: “expresa un cambio profundo en el conocimiento, la afectividad y la espiritualidad, una apertura ontológica a otras formas de relacionamiento entre humanos y no-humanos, que no implica la separación moderna entre sociedad y naturaleza” (Chuji et al., 2019, p. 111). Este es un concepto que no tiene una definición clara, sino una multiplicidad de elementos que le constituyen, como la inexistencia de una noción de desarrollo, la perspectiva de que el tiempo no es lineal sino espiral, y la concepción necesaria del caminar en comunidad; adicionalmente, “alcanzar la vida plena (el buen vivir), consiste en llegar a un grado de armonía total con la comunidad y con el cosmos” (Secretaría Nacional de Planeación y Desarrollo, 2009, p. 18).

Por otro lado, el concepto ch’ixi hace referencia al mestizaje que predomina en Nuestra América, es un término aymara que incluye varios elementos y “refleja la idea de algo que es y no es al mismo tiempo… ch’ixi combina el mundo originario y su opuesto sin llegar a mezclarlos”, “expresa la coexistencia paralela de múltiples diferencias culturales que no se funden, sino que antagonizan o se complementan” (Rivera Cusicanqui, 2012, p. 105); es una “epistemología capaz de nutrirse de las aporías de la historia en lugar de fagocitarlas o negarlas, haciendo eco de la política del olvido” (Rivera Cusicanqui, 2018, p. 49).

A su vez, la comunalidad, término acuñado en México principalmente por poblaciones originarias del sur, se refleja en una forma de vida colectiva:

Somos comunalidad, lo opuesto a la individualidad, somos territorio comunal, no propiedad privada; somos “compartencia”, no competencia; somos politeísmo, no monoteísmo. Somos intercambio, no negocio; diversidad, no igualdad, aunque a nombre de la igualdad también se nos oprima. Somos interdependientes, no libres. Tenemos autoridades, no monarcas (Martínez Luna, 2010, p. 17).

Igualmente, “es una concepción que apela a lo mejor de las tradiciones que han persistido de nuestros pueblos, la de modificar las tradiciones ‘tradicionalmente’ para continuar siendo quienes son a pesar de las presiones para disolverlas, marginalizarlas o convertirlas en algo más, es decir, desarrollarlas” (Guerrero Osorio, 2019, p. 130).

Vivir sabroso por su parte, es una filosofía de las comunidades afrodescendientes (particularmente de Colombia) y algunas africanas, “refiere un modelo de organización espiritual, social, económica, política y cultural de armonía con el entorno, con la naturaleza, y con las personas” (Mena Lozano y Meneses Copete, 2019, p. 50) y está en estrecha relación con nociones africanas como ubuntu y muntu .

Vivir sabroso no es una meta ni una finalidad, sino un proceso, un existir, un hacer día a día… es algo que se realiza, pero que se agota, y, por tanto, no deja de buscarse. En ese proceso están implicados varios agentes: los santos, los muertos, las plantas, los parientes, el monte y el río. El movimiento aparece como un mediador clave en la posibilidad de establecer el balance requerido por la vida (Quiceno Toro, 2016, p. 5).

Ahora bien, es importante denotar que el PAL no se ha construido como una única corriente de pensamiento, sino que es un crisol en donde confluyen varias corrientes, entre las que se destacan la postmoderna, la ecologista y la humanista ambiental, permitiendo que todas ellas se encuentren, se complementen y se contrapongan, para enriquecer su corpus teórico-conceptual, que es propio, tiene bases sólidas y recoge la identidad de Nuestra América. Esto ha permitido que el PAL haya dejado de ser únicamente un ejercicio reflexivo y haya avanzado a la acción, inicialmente individual, pero contando con la robustez para consolidarse como práctica social generalizada (Ángel, 2014).

Resiliencia territorial

Si bien las connotaciones sobre el territorio son varias, todas tienen puntos de encuentro que vinculan el espacio físico con la cultura y el arraigo, lo cual es relevante porque es un punto de partida para valorar en mayor grado las cosmovisiones de los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes.

Para los pueblos originarios, el territorio es “un sujeto vivo con conocimientos, señales, sonidos y espacios que resguardan el origen de las plantas y los animales” (Parlamento Andino, 2019, p. 39); es, además de un espacio ecológico, uno productivo y cultural (Leff, 2000) en donde se liga la economía, la política, lo social y lo sagrado (Agredo Cardona, 2006). Así, para pobladoras y pobladores originarios, el territorio hace parte de la historia y, por lo tanto, es fundamental para sus procesos de aprendizaje individual y colectivos.

En tanto que, para las comunidades afrodescendientes, es un espacio colectivo donde se garantiza la supervivencia étnica, histórica y cultural y todas las personas pueden crear y recrear sus prácticas ecológicas, económicas y culturales (Escobar, 2010, 2014); se constituye en el espacio que sustenta sus proyectos de vida, el espacio en el que “se es”, “donde el hombre negro y la mujer negra, desarrollan colectivamente su ser, en armonía con la naturaleza” (Escobar, 2014, p. 86).

En este sentido, las percepciones cosmocéntricas se proyectan al “disoñar ” de los territorios, con el fin de reconstruir aspectos vitales de los espacios habitados, los pueblos y sus culturas (Escobar, 2017a). Además, en los discursos étnicos (tanto de pueblos originarios como de afrodescendientes) es evidente que el territorio no se percibe como un espacio que se posee (o que se debería poseer), sino como aquel que es apropiado a través de las prácticas culturales particulares de cada grupo y en este proceso, no puede desconocerse que las características biofísicas influirán en los patrones socioculturales de las comunidades humanas, de la misma manera que estos transforman el mundo biofísico.

En relación con lo anterior, la visión de Arturo Escobar sobre el territorio puede considerarse integradora, pues lo considera como “material y simbólico al tiempo, biofísico y epistémico, pero más que todo es un proceso de apropiación socio-cultural de la naturaleza y de los ecosistemas que cada grupo social efectúa desde su cosmovisión u ontología” (Escobar, 2014, p. 91). De allí, resulta necesario considerar la importancia de que los territorios puedan hacer frente a los cambios y transformaciones a las que se someten y, por ende, es indispensable considerar la resiliencia a nivel territorial.

Sobre la resiliencia, puede decirse que es una propiedad emergente; es decir que las interacciones y retroalimentaciones entre los elementos que constituyen un sistema, bajo unas condiciones contextuales particulares, dará como resultado cierto grado de resiliencia (Ambrosio-Albalá, 2017), que podrán llevarlo a su persistencia o extinción, posibilidades igualmente válidas, dentro de su proceso evolutivo (Gonçalves, 2018).

Han surgido varios enfoques alrededor de la resiliencia, de ellos, el más completo es el evolutivo-adaptativo, pues recalca que los cambios no son continuos sino episódicos; considera que los atributos espaciales no son uniformes ni se mantienen constantes en diferentes escalas; plantea que las políticas administrativas deben ser flexibles y adaptables, dado que el futuro es incierto e impredecible y no existe un único estado de equilibrio; infiere que la estabilidad se entiende como la persistencia funcional; asume que la capacidad de adaptación se relaciona con el potencial de cambio y el grado de conectividad interno afectará la sensibilidad ante factores externos (Holling & Gunderson, 2002).

En consecuencia, un territorio resiliente será aquel que evolucione a partir de una amenaza, internalizándola, adaptándose a ella y robusteciéndose como resultado de la interacción (Gonçalves, 2018). Esto involucra aspectos ecosistémicos, así como flexibilidad social para que el territorio efectivamente pueda hacer frente a las perturbaciones, adaptarse a ellas e innovar en las respuestas que pueden producirse (Holling, 2001); por lo tanto, es importante considerar elementos de organización social, aspectos culturales y determinantes políticos y económicos que moldean las dinámicas de cada espacio geográfico.

Así, debe tenerse claro que más allá de la estructura biofísica, son determinantes en la concepción de los territorios las interdependencias e interacciones entre individuos, grupos o comunidades a nivel material e inmaterial (Gonçalves, 2018) y por lo tanto, al considerar caminos para la construcción de propuestas que orienten los sistemas a ciclos de resiliencia, son necesarios los análisis complejos en los que se consideren las dinámicas intra e inter ecosistémicas, así como las sociales y culturales (Yorque et al., 2002). Por ello, se entiende la existencia de múltiples resiliencias territoriales puesto que los espacios, tanto entre ellos como hacia su interior, tienen características y realidades de dinámicas disímiles.

Estas resiliencias se construyen a través de ciclos adaptativos dinámicos ampliamente variables debido al intercambio entre escalas funcionales, a diferentes velocidades y en diferentes escalas temporales, favoreciendo así la innovación y el desarrollo en los territorios (Gonçalves, 2018) en el proceso conocido como panarquia. Este hace referencia a los cambios adaptativos que realiza un sistema a partir de la articulación de todos los ciclos adaptativos que ocurren a diferentes escalas (Holling et al., 2002a; Holling et al., 2002b).

Pensando territorios resilientes en Nuestra América

En general, Nuestra América y el Caribe, cuentan con altos índices de biodiversidad y un importante potencial para la producción agrícola, pero los continuos cambios en el uso del suelo, la ocupación de territorios no aptos para la construcción y la implementación de megaproyectos, amenazan la capacidad de los territorios para mantenerse integralmente funcionales (ecosistémica, social y culturalmente).

Estos cambios disruptivos en las estructuras de los territorios impactan negativamente en la naturaleza, provocando pérdidas y fragmentaciones de los ecosistemas, así como la antropización de los territorios (Tabla 1), generando, por lo tanto, afectaciones en la prestación de bienes y servicios ecosistémicos (Alves D´Acampora, 2015) que, de la mano con los sistemas políticos neoliberales, los conflictos ambientales, la inequidad y pobreza, evidencian la importancia de las relaciones sociedad-naturaleza, pues de acuerdo a como ellas se presenten, pueden constituir tanto potencialidades como dificultades, y por tanto, reflejan la relevancia de proponer estrategias de resiliencia territorial que sean justas y equitativas (de Castro et al., 2016).

Tabla 1 Cambios en algunos ecosistemas de Nuestra América en los últimos 30 años (miles de hectáreas).

| Ecosistema | Área en 1990 | Área en 2020 | Cambio |

|---|---|---|---|

| Bosque natural | 1062415.15 | 910541.02 | -14.30% |

| Plantaciones forestales | 7586.96 | 21246.16 | 180.04% |

| Manglares | 4117.26 | 4366.81 | 6.06% |

| Nieve permanente y glaciares* | 3888175.50 | 3888012.70 | -0.004% |

| Cultivos agrícolas | 113415.31 | 172927.65 | 52.47% |

| Manchas urbanas | 75.40%** | 81.20% | 5.80% |

Nota: * Datos de 1992 a 2018. ** Dato de 2000. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CEPAL (2020), FAO (2021), UN-Department of economic and social affairs (2002) y UN-Habitat (2020).

Para ello, es importante partir de aprendizajes y experiencias del Sur , en las que se evidencia la resistencia a las agendas que el Norte ha impuesto al qué hacer y cómo hacerlo, y a la vez, recuperando lo que no ha sido alterado o destruido por la dominación del capitalismo, desterritorializando a Nuestra América de la globalización hegemónica (de Sousa Santos, 2006), con el fin de cambiar significativamente las visiones de mundo, reconstituyéndolas a partir de la diversidad, la diferencia y las bases sociales, permitiendo salir de modelos promulgados bajo el estandarte del desarrollo que descalifica todo aquello que escapa a sus regímenes de dominación (Escobar, 2010), y construyendo más bien, resiliencias desde un nivel local, a partir de percepciones, conceptos, caminos y alternativas que sean genuinas y propias.

Pensar entonces desde el Sur, desde Abya Yala/Afro/Latino/América, el territorio, sus realidades y estrategias que orienten a resiliencias, a partir de visiones integrales e incluyentes, que distan de una intencionalidad homogeneizante y totalizadora, se constituye en un movimiento revolucionario en contra de la cultura hegemónica que sistemáticamente ha invisibilizado, negado, silenciado o descartado, las diferencias, la diversidad y la divergencia, pues permite cuestionar la credibilidad de las estrategias construidas desde lugares de enunciación dominantes.

Es necesario así, para considerar estrategias que orienten la resiliencia territorial a estados que promuevan un manejo adecuado de la naturaleza y un fortalecimiento de las estructuras sociales, conocer las dinámicas ecosistémicas, socioeconómicas y culturales locales y considerar tanto herramientas técnicas, tecnológicas y de innovación (en el sentido amplio de sus respectivas definiciones), como otras posibilidades de organización social, que permitan pensar otras posibilidades de dinámicas territoriales, en procura de su persistencia.

Es importante anotar que este es un conocimiento que debe construirse a partir de las realidades recientes, pero tomando en consideración los procesos históricos de cada variable, con el fin entender aquellas dinámicas de lenta transformación, y así reducir la incertidumbre de predicción propia de las estrategias para la resiliencia territorial que sean propuestas (Yorque et al., 2002).

De las perspectivas recientes discutidas sobre resiliencia territorial , la visión más integradora y pertinente para Nuestra América es la de resiliencia adaptativa y evolutiva, en la que se desecha toda idea de estabilidad o realidad estática y hay un énfasis en la capacidad adaptativa de los sistemas , las interdependencias entre individuos y grupos sociales y los fenómenos que ocurren en los territorios, principalmente aquellos que emergen con el paso del tiempo (Gonçalves, 2018).

Por otro lado, en la construcción de propuestas postdesarrollistas (si se decide emplear el término de desarrollo como el que encierra las posibilidades de mutación), es importante el diálogo de saberes que permita la estructuración de diversas visiones y propuestas para la articulación de las dimensiones sociales y ecosistémicas (Escobar, 2010) y el intercambio de conocimientos entre experiencias que han contribuido a estados de resiliencia evolutiva y adaptativa, pues pone de manifiesto que es posible crear otros caminos y alternativas que orienten las dinámicas territoriales y puede propiciar el diseño de metodologías propias para la generación de estrategias locales.

Para ello, conviene tener presente que los disturbios no son necesariamente eventos excepcionales, especialmente aquellos de connotación “natural”. La gran mayoría de ellos son cíclicos y los ecosistemas los han endogenizado como parte habitual de sus procesos; aquellos que se presentan de manera imprevisible, son los que llegan a causar mayores efectos negativos, así como mayores tiempos de recuperación (Westley et al., 2002). Al tener conciencia de que los disturbios son parte normal (y necesaria) para la evolución de los territorios en sus diferentes dimensiones, tener identificados los disturbios que se presentan de manera cíclica y recoger la experiencia de quienes han vivido o presenciado dichos eventos, permite la toma de decisiones asertivas que permitan la preparación antes de que se presente, el manejo durante el disturbio y la recuperación posterior.

Sin embargo, es importante no perder de vista que cada territorio responde de manera diferencial ante las presiones que enfrenta; mientras que unos lo hacen de forma lenta y gradual, otros pueden mantener una regularidad durante cierto tiempo, hasta que responden de forma abrupta cuando alguno de sus componentes sufre alteraciones importantes (Gonçalves, 2018). Por tal razón, es claro que las estrategias de resiliencia no son modelos que puedan ser replicados, incluso si los territorios cuentan con características ecosistémicas o socioculturales semejantes.

Adicionalmente y teniendo como base el PAL para la propuesta y aplicación de estrategias contextualizadas de resiliencia, es preponderante no perder de vista la necesidad de que estas cuestionen los impactos que ha tenido la visión hegemónica de desarrollo en los territorios (Corbetta, 2019), como la marginalidad social y la exclusión de asentamientos humanos precarios (Escobar Salmerón, 2018), con el fin de evitar caer en repeticiones históricas, sistémicas y sistemáticas de fracaso en las dimensiones ecosistémica y sociocultural.

Así, toma gran relevancia la innovación social, pues a través de la transformación de las prácticas institucionales, administrativas y organizativas, que favorezcan la creación de múltiples formas de gobernanza, es posible la creación y promoción de políticas públicas locales necesarias para la articulación eficiente de los temas territoriales de injerencia directa e indirecta, que conduzcan a una mejor y más rápida capacidad de respuesta ante situaciones problemáticas (Henriques, 2016). En cuanto a lo ecosistémico, se hace necesario tener un panorama claro de la oferta y demanda de bienes y servicios ecosistémicos a nivel local (Figura 2), así como cuál o cuáles servicios predominan sobre otros (González Astorga, 2017), con el fin de evidenciar si el territorio es capaz de suplir las necesidades propias antes de considerar la posibilidad de ofrecer servicios a otros territorios e incluso a intereses particulares.

Ahora bien, aunque es claro que deben tomarse en consideración los diferentes componentes de un territorio, no debe caerse en visiones decimonónicas que sesgan o fragmentan la complejidad, aquellas que consideran la prevalencia de un susbistema ambiental sobre otro (ecosistémico, sociocultural o político-económico), puesto que las propuestas territoriales que no son integradoras y holísticas, cavan su propia tumba, ya que no conllevarán a la generación de soluciones a mediano y largo plazo que redunden en la conservación ecosistémica, la justicia social, la conservación del patrimonio cultural y la estabilidad política y económica local, rasgos necesarios para la prevalencia de un territorio.

Las estrategias por construir o proponer, cada vez más apuntan a ejercicios locales, a escala humana, que no repliquen modelos externos, masificados y extractivos (González Astorga, 2017), sino que se formulen transdisciplinarmente, proyectando la conservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático, el incremento de la cohesión social, la promoción de economías locales justas y sustentables (Eguia & Baxendale, 2019) y la co-construcción de una gobernanza ambiental en donde no se impongan agendas de arriba hacia abajo (de Castro et al., 2016). Esto contribuye a la sostenibilidad catalogada como “fuerte”, que reconoce que los componentes de los subsistemas ambientales no son necesariamente sustituibles entre sí (por ejemplo, que la generación de contaminación no es compensada con bonos monetarios) y por lo tanto, los planes propuestos deben propender por la conservación ecosistémica, así como al fortalecimiento del capital humano (Gallopín, 2003).

El resultado de tales estrategias puede conducir localmente al fortalecimiento de la resiliencia territorial, favoreciendo así, la sostenibilidad fuerte de las prácticas productivas, económicas y culturales. Es cierto que para llegar a dicho estado puede haber múltiples caminos, especialmente teniendo en cuenta las diversas posturas frente a lo que significa la sostenibilidad o sustentabilidad; sin embargo, la concepción integral de la resiliencia de los territorios que no sólo tiene en cuenta sus características ecosistémicas, político-económicas y socioculturales actuales, sino que toma en cuenta su historia (los hechos y las razones que han motivado el estado actual), permite tomar en consideración todas las variables inmersas en las dinámicas locales, para pensar alternativas que garanticen la pervivencia territorial.

Así, es fundamental considerar que los mecanismos propuestos, apunten a la flexibilidad adaptativa, manteniendo en la conciencia administrativa y colectiva, que las condiciones de los territorios son dinámicas y, por lo tanto, las estrategias rígidas y miopes (sin mencionar las estructuras coloniales que aún se perpetúan), no serán eficientes para la necesaria evolución socionatural.

En conclusión y como sostiene de Sousa Santos (2006, p. 25), “no debemos contentarnos con pensar meramente sobre alternativas. Lo que se requiere es una forma alternativa de pensar alternativas”. Se requiere entonces voluntad y mente abierta para construir y probar nuevas vías que no existían antes, pero también, tener la disposición para aceptar el riesgo de las fallas y equivocaciones. Las alternativas y la forma de pensar alternativas no son procesos finalizados, sino un ciclo de aprendizaje en el que es fundamental tener en cuenta la historia, los resultados obtenidos con otras propuestas y mantener activa la capacidad de disoñar otros mundos, unos territorios integralmente resilientes.