INTRODUCCIÓN

Las causas de hemorragias post parto incluyen atonía uterina, traumas, retención de productos de la concepción y alteraciones de la coagulación. Una buena nemotecnia utilizada para recordarlas son las 4 «T»: Tono (atonía uterina), Tejido (retención de productos de la concepción), Trauma (lesiones del canal genital), Trombina (alteraciones de la coagulación)1.Este estudio se enfocará en los desgarros del canal del parto, los cuales son complicaciones indeseables que se presentan durante el parto vaginal, que en ocasiones prolonga la estadía de la paciente en el hospital y puede, a largo plazo dejar secuelas en el aspecto estético o funcional del periné o del canal del parto en sí 2.

Carvajal y Ralph3 definen al desgarro del canal del parto como la rotura espontánea de los tejidos cervicouterino, vaginales y perineales, pudiendo afectar la piel, mucosa, músculo, esfínter del ano y la mucosa rectal que se produce en el período expulsivo del parto vaginal.

Los desgarros del canal del parto constituyen una de las complicaciones frecuentes del parto vaginal. Según el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia entre un 53-79 % de las mujeres sometidas a un parto vaginal sufrirán lesiones menores (Desgarros de Grado I y II) y cerca del 1 a 8 % cursan con desgarros de mayor severidad (Grado III y IV)4,5.

Ferreira C.6) menciona intervenciones que contribuyen a la prevención del trauma perineal, tales deben iniciar a partir del inicio del embarazo, en el ámbito de la consulta de vigilancia prenatal incentivando a la mujer a la nutrición adecuada, realización de ejercicios de manera diaria, buscando fortalecer los músculos abdominales y pélvicos (ejercicios de Kegel). También incentivar al apoyo psicológico como profilaxis en la preparación para el trabajo de parto.

López E. y cols.7) establecen que la atención al parto se debe realizar bajo el concepto general de que el nacimiento es un proceso fisiológico, en el que sólo se debe intervenir para corregir desviaciones de la normalidad, y en el que es fundamental realizar una adecuada protección del periné, buscando disminuir la realización de episiotomía. Este estudio también menciona una menor incidencia de trauma perineal durante el periodo expulsivo con el método expectante, donde no se interviene en la extracción fetal esperando la salida espontanea de los hombros. Cabe resaltar que en el nosocomio de estudio, no se realiza parto instrumental ni maniobras intempestivas de presión fúndica o maniobra de kristeller; se promueve la episiotomía selectiva y no sistemática.

Estos desgarros generalmente son producidos por una sobre distención mecánica de los tejidos del canal del parto y del periné, lo cual ocurre en el periodo expulsivo cuando la cabeza y el hombro fetal van pasando a través de ellos. Existen factores condicionantes que aumentan el riesgo de producirse estos desgarros, como: peso del recién nacido, periodo expulsivo prolongado, tejido fibroso en las nulíparas añosas, desnutrición materna, cicatrices anteriores que no se dejan distender, entre otros8.

Se promueve el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto; es una práctica recomendada con el mejor nivel de evidencia y que reduce la hemorragia posparto9. Luego del alumbramiento placentario, se debe poner atención al manifiesto de pérdida de sangre abundante, momento en el cual se debe realizar una exploración sistemática del canal de parto para el diagnóstico de una lesión a dicho nivel.

La correcta reparación del periné después de una lesión del canal del parto, es una de las prácticas quirúrgicas más frecuentes en la obstetricia. Antes de iniciar la sutura de la lesión, se deben identificar las estructuras anatómicas a ambos lados de la lesión; será importante una buena iluminación y visualización del campo, una apropiada asepsia, una anestesia adecuada, así como los instrumentos quirúrgicos y suturas necesarias. Los desgarros de primer grado, con bordes afrontados y que no presentan sangrado activo, no será necesario suturarlos. Las lesiones de grado mayor que presenten sangrado o cuyos bordes no estén bien afrontados serán tributarias de ser suturadas, en la cual la identificación del ángulo del desgarro y el inicio de anclaje de la sutura debe estar 0,5 - 1cm por encima de este ángulo, buscando disminuir secuelas que puede presentar la paciente tras una lesión perineal, cuya incidencia se puede reducir aplicando una técnica quirúrgica adecuada10.

Durante el posparto, se garantizará una buena cobertura analgésica; cobertura antibiótica y el uso de laxantes osmóticos se recomienda para desgarros de mayor severidad10.Se recomienda que las puérperas eviten esfuerzos excesivos, mantener la zona limpia y seca, y asistir a las revisiones médicas programadas para monitorear la recuperación.

La prevalencia de las lesiones del canal del parto, lejos de ir disminuyendo con los conocimientos actuales de la medicina obstétrica, se ha ido incrementando paulatinamente en los últimos años, lo que ha generado la realización de numerosos estudios sobre el tema, enfocados desde distintos aspectos. Este mismo interés nos mueve para la realización del presente estudio.

El Centro Médico Nacional - Hospital Nacional, es una institución de la ciudad de Itauguá del departamento Central que responde a una alta demanda de atención del parto en el Servicio de Gineco-Obstetricia, por lo que considero que el estudio es relevante,debido a que las lesiones del canal de parto son una causa frecuente de hemorragias post parto, importante causa de mortalidad materna en nuestro país. Considero este estudioayudará a determinar las características perinatales y obstétricas de las mujeres que presentaron desgarros del canal del parto.

Por lo tanto, la presente investigación tiene como finalidad determinar las características más prevalentes en las mujeres con desgarros del canal del parto en nuestro medio, lo cual permitirá detectar a aquellas con mayores riesgos y así disminuir la morbilidad asociada a las mismas.

METODOLOGÍA

El diseño de la investigación es un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal. La población estudiada son mujeres que presentaron desgarros del canal del parto atendidas en el Servicio de Obstetricia del Centro Médico Nacional - Hospital Nacional en el periodo 2021-2022.

Se incluyerongestaciones de término o pretérmino que culminaron en parto vaginal, con o sin cicatriz de cesáreas previa, con o sin episiotomías, pacientes con inducción, conducción o evolución espontanea del trabajo de parto. Y se excluyeron a pacientes con rotura uterina, con dehiscencia de cicatriz de cesárea anterior y las que no contaban con ficha médica completa.

Es un muestro probabilístico de casos consecutivos. Para el cálculo del tamaño de muestra se tuvo en cuenta una población de 6.000 nacimientos en 2 años, una frecuencia esperada del 8% con un margen de error del 5 %, el tamaño de muestra requerido para un intervalo de confianza del 95 %, es de 111 mujeres con desgarros del canal del parto.

Los datos se registraron en una planilla electrónica de Excel. Para analizar los datos, se utilizó el paquete estadístico Epi Info 3.1.7 (CDC, Atlanta); las variables cualitativas se expresaron en frecuencias y porcentajes, para las variables cuantitativas media y desvío estándar.

Variable de interés

Presencia de desgarros del canal del parto, edad (en años que tiene una persona desde su nacimiento), procedencia (lugar de donde proviene una persona), paridad (cantidad de hijos por parto vaginal que tiene una mujer), cesáreas previas (antecedentes de nacimientos por cesárea que tiene la paciente), edad gestacional (cantidad de semanas de la gestación según el test de Capurro), tipo de desgarro (clasificación del desgarro del canal del parto según grado de severidad), peso de recién nacido(primer peso del bebe medido justo después de nacer), episiotomía (incisión que secciona el tejido perineal), distocia de hombro (detención del parto espontaneo por el impacto del hombro fetal contra la pelvis materna), atonía uterina (falta de contracción uterina posterior al alumbramiento), hematoma (acumulación de sangre en un órgano, tejido o espacio del cuerpo, tras la ruptura de un vaso sanguíneo durante una cirugía o traumatismo), lesión de cúpula vaginal (rotura de la pared vaginal en su extremo superior alrededor del cérvix, a nivel del fórnix anterior, posterior o laterales), trasfusión sanguínea (administración de sangre o componentes sanguíneos directamente al torrente sanguíneo).

RESULTADOS

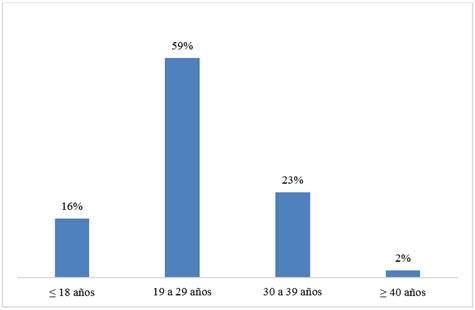

En el periodo de estudio hubo 6000 nacimientos, de los cuales 198 mujeres presentaron lesiones del canal del parto, constatándose una frecuencia de 3,3 %. El rango etario más frecuente se encontró en el grupo de edades de 19 a 29 años, representando un 59 % (Gráfico 1).

Se observó mayor prevalencia de mujeres atendidas con desgarros del canal de parto provenientes del departamento Central, representando en el 85 % (168) y la zona rural en el 14 % (30).

Con respecto a los antecedentes obstétricos, se vio mayor prevalencia de desgarros del canal de parto en 94 pacientes nulíparas (47,50 %), 72 pacientes eran primíparas (36,40 %), 21 pacientes eran secundíparas (10,60 %), 4 pacientes tercíparas (2 %) y 7 multíparas (3,60 %).

Al evaluar los antecedentes de cesáreas, fueron más frecuentes las mujeres sin cicatriz previa de cesárea 184 pacientes (92.9 %) y con cicatriz de cesárea 14 pacientes (7 %).

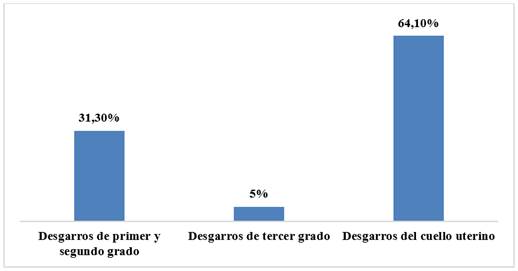

La lesión del canal del parto más frecuente fue el desgarro de cuello uterino. De los desgarros perineales, fueron más frecuentes los desgarros de primer y segundo grado (Gráfico 2).

La morbilidad que estuvo presente en mayor frecuencia es la atonía uterina, seguido de la necesidad de transfusión sanguínea en un 3,5 %. Se encontraron casos aislados de hematoma y lesión de cúpula vaginal (2 y 0,5 % respectivamente). No se observaron casos de distocia de hombros (Tabla 1).

Tabla 1: Morbilidades en mujeres con lesiones del canal de parto (n = 198)

| Frecuencia (n) | Porcentaje (%) | |

|---|---|---|

| Atonía uterina | ||

| Si | 41 | 20,7 |

| No | 157 | 79,3 |

| Transfusión sanguínea | ||

| Si | 7 | 3,5 |

| No | 191 | 96,5 |

| Hematoma | ||

| Si | 4 | 2 |

| No | 194 | 98 |

| Lesión de cúpula vaginal | ||

| Si | 1 | 0,5 |

| No | 197 | 99,5 |

El promedio de la duración de la fase activa del trabajo de parto en minutos fue de 206,6 minutos con un rango de 25 minutos a 621 minutos. Se realizó episiotomía medio lateral derecha en un 25,7 % de las mujeres que tuvieron lesiones del canal del parto.

Los recién nacidos de término y con peso al nacer menor a 4000 g. se relacionaron en mayor frecuencia con desgarros del canal del parto (Tabla 2).

Tabla 2: Resultados perinatales en mujeres con lesiones del canal del parto (n = 198)

| Resultados perinatales | Frecuencia (n) | Porcentaje (%) |

|---|---|---|

| Peso al nacer | ||

| Macrosomía fetal (≥4000g) | 26 | 13.1 |

| Peso normal (2500g - 3999g) | 165 | 83.3 |

| Bajo peso ((2499g) | 7 | 3.6 |

| Edad gestacional | ||

| Término | 175 | 88.4 |

| Pretérmino | 23 | 11.6 |

El promedio de perímetro cefálico de los recién nacidos de madres con lesiones del canal del parto fue de 34 cm con rango de 27cm a 39 cm.

El promedio de talla de los recién nacidos de la población estudiada fue de 48.8 cm con rango de 38cm a 55 cm.

DISCUSIÓN

En el presente estudio se observa que el rango etario más frecuente de pacientes con lesiones del canal del parto se encuentra en el grupo de edades de 19 a 29 años. Esto se encuentra en oposición a lo encontrado por Muñoz RJ y cols.11, quienes constataron que las edades maternas extremas aumentaron las probabilidades de desgarros.

Muñoz RJ y cols.11 describieron que la nuliparidad aumenta mínimamente la probabilidad de riesgo de desgarros perineales. Este dato coincide con los hallazgos encontrados, debido a que en la población de estudio se constata una mayor prevalencia de pacientes nulíparas (47,5 %). También se asemeja a los hallazgos descritos por Woog A y cols. (12, donde se observó un 74 % de nuliparidad.

De todos los tipos de desgarros evaluados en el presente estudio, se encuentra una mayor frecuencia de desgarros de cuello uterino (64,1 %); en oposición a lo encontrado por Avila C.13,quien describió mayor frecuencia de desgarros de primer grado (79 %).

Avila C.13 evidenció que la lesión del canal del parto de menor frecuencia fue el desgarro de tercer grado (1 %); coincidiendo con el presente estudio, donde los desgarros de tercer grado se encuentran en un 5 %.

Crespo D y cols.14 evidenciaron que un 65 % de las pacientes con desgarros del canal del parto no presentan hematomas como complicación. Este dato es similar al presente estudio, en donde no se presentaron hematomas en la mayoría de los casos (98 %).

En el presente estudio se encontró un promedio de duración de la fase activa del trabajo de parto de 206,6 minutos. Este dato se encuentra muy por debajo a lo encontrado por Abril F y cols.15, quienes hallaron que una duración de la fase activa mayor a 420 minutos se relacionó con un mayor riesgo de lesiones del canal del parto.

Hauck Y. y cols.8 concluyeron que el parto prematuro y la episiotomía fueron factores protectores de desgarros perineales graves. En el presente estudio, se halla mayor frecuencia de recién nacidos de término en las pacientes con desgarros perineales (88,4 %), lo cual podría deberse a lo planteado por los mismos. Similar a lo encontrado por Woog A y cols.12, quienes encontraron mayor frecuencia de desgarros en recién nacidos de término.

En el presente estudio, se observa una baja frecuencia de fetos macrosómicos (13.1 %). Este dato es similar a lo encontrado por Woog A y cols. (12, quienes constataron un 79 % de recién nacidos con peso menor a 3.500 g en las pacientes con desgarros perineales. En oposición a lo encontrado por Abril F y cols. (15 quienes encontraron mayor frecuencia de recién nacidos con un peso mayor a 3.100 g. Hauck Y y cols. (8) tampoco coincidieron con estos hallazgos, debido a que describen mayor frecuencia de neonatos con peso > 4.000g.

No existen publicaciones previas realizadas en la institución sobre la prevalencia de desgarros perineales, por lo que los resultados de esta investigación ayudarán para conocer las variables a considerar en próximas investigaciones. En el futuro, sugiero un estudio de casos y controles, en el cual se podrá objetivar cuáles son las variables que constituyen factores de riesgo para presentar desgarros del canal del parto en el mismo nosocomio. Entre las limitaciones observadas, se constató una ausencia de datos relevantes en la historia clínica, tales como tiempo de periodo expulsivo, variedad de posición fetal y los antecedentes de desgarros en partos previos. Considero pertinente para la prevención o disminución de los desgarros, sugerir al departamento de Obstetricia donde se realizó el estudio, se logre una mejor preparación de la madre en el control prenatal, buscando una nutrición adecuada, sesiones de psicoprofilaxis, ejercicios de Kegel y promover una política institucional que permita a la gestante elegir libremente a la persona que la acompañe de forma continuada durante todo el proceso del parto.

CONCLUSIÓN

El rango etario más frecuente de las mujeres estudiadas fue de 19-29 años y la procedencia fue mayormente del departamento Central. Los desgarros del canal del parto fueron más frecuentes en pacientes nulíparas y sin cicatriz previa de cesárea. La lesión del canal del parto más frecuente fue el desgarro de cuello uterino. De las pacientes con lesión del canal del parto, solo el 3,5 % necesitaron transfusión sanguínea y se presentaron hematomas en un 2 %.

La morbilidad materna más frecuente, agregada al desgarro del canal del parto, fue la atonía uterina en un porcentaje considerable.

De los resultados perinatales en la población de estudio, se encontró un bajo porcentaje de recién nacidos macrosómicos, siendo más frecuentes los nacidos de término y con peso normal.